谁能想到,在河西漫漫戈壁黄沙中,孕育着充满生命力的绿洲农业?唐代又是如何经略河西走廊,让其成为农田广袤、存储丰硕的大粮仓?

“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实……”

唐代著名诗人杜甫笔下脍炙人口的《忆昔》,为我们生动描绘了一幅唐代开元年间物阜民丰的盛世图景:稻粟颗粒晶莹,米粒洁白,家家户户仓满廪实,富足安宁。

鲜为人知的是,这份富庶的背后,离不开千里之外的宝地——河西走廊。

谁能想到,在河西漫漫戈壁黄沙中,孕育着充满生命力的绿洲农业?唐代又是如何经略河西走廊,让其成为农田广袤、存储丰硕的大粮仓?

▲盛唐物阜民丰的图景。(AI制图)

(一)河西走廊,

何以成为唐朝的“塞上粮仓”?

唐朝时的河西走廊,关乎社稷“命脉”——唐朝上下将这里看作关乎西北安危的“战略要棋”。

作为抵御吐蕃、突厥等西北族群的军事防御基地,唐时期的河西走廊常年驻扎着大量军队,对粮草的需求和消耗极大。加之千里运粮劳民伤财,还有可能被敌人截断粮道……以上种种,唯有本地农业的可持续供给,才是边疆将士最硬的底气。

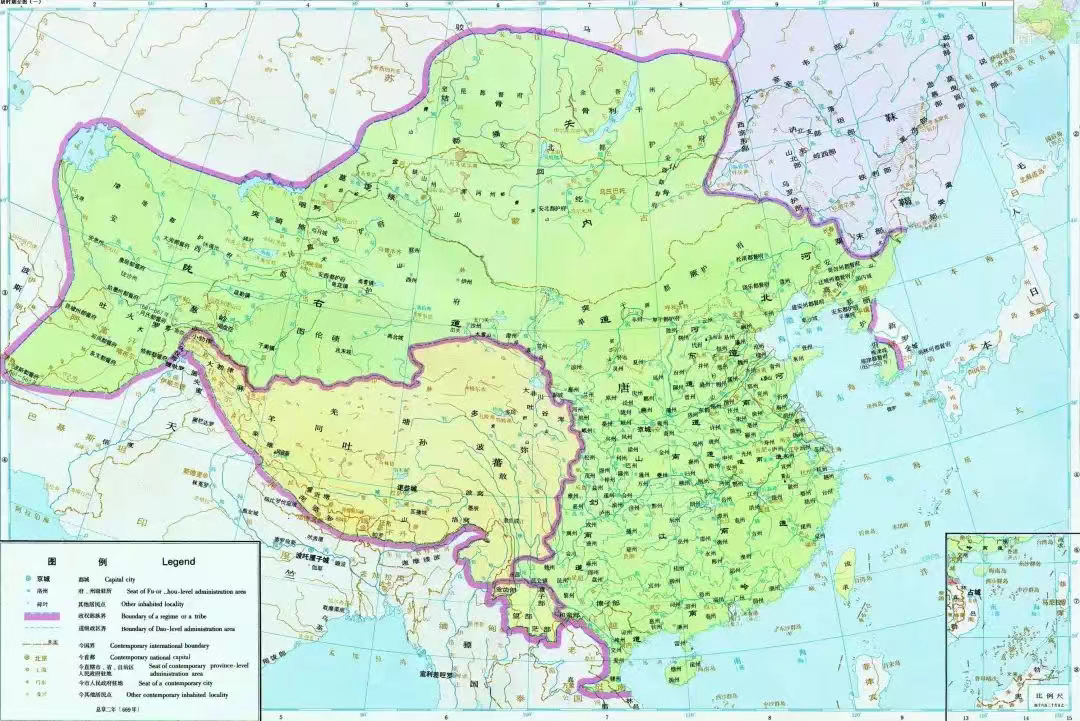

▲唐时期(669年)全图。(图片来源:谭其骧《中国历史地图集》)

与此同时,作为丝绸之路的“运转枢纽”,驼铃日夜不息,也离不开粮食的强有力支持。农业一旺,丝路即活!它不仅是商旅们的“移动粮仓”(提供粮食、蔬菜瓜果),又是贸易交换的“聚宝盆”(当地盛产葡萄、棉花,可进行高价值贸易)。朝廷坐收商税,获利颇丰,可以进一步巩固对西域的经略管理。

此外,农业更是社会稳定的“压舱石”。发展农业能让百姓安心扎根,衣食有靠,减少流民隐患。广大民众安居乐业后,既能为边关输送兵源,又能通过赋税充实国库。

▲九月,祁连山区进入了雨季,河床上溪流纵横,汇入河西走廊各大水系,给绿洲带来无限生机。(图片来源:中国国家地理图书微信公众号)

如何用一步“农”棋盘活全局,是摆在唐朝统治者面前的一大问题。

好在,河西走廊有着优渥的天然条件,得益于祁连山雪水的灌溉,让这片土地具备从单纯的“通道”“要塞”,成为极具开发价值的“粮仓+经济带”的潜质。

(二)“塞上粮仓”炼成记

粮仓虽好,却不是一日炼成的。让苍茫戈壁变为稳固“塞上粮仓”的奇迹,离不开历代王朝尤其是唐朝的经略和实干者的智慧。

701年,武则天慧眼识才,任命郭元振为凉州都督,兼任陇右诸军州大使。郭元振是一位杰出的政治家与军事家,擅长用谋略与怀柔政策安抚边疆,在当时西部各族群中有很高的声望。

他的过人之处还在于务实而长远的眼光——深刻洞察到河西走廊的潜力,清醒认识到强大的边防离不开丰盈的仓廪:“非兴水利、广屯田,无以实边储、固国防”。

▲郭元振力推屯田场景。(AI制图)

面对当时凉州辖区狭小、兵力疲惫,还常常遭受突厥和吐蕃袭击等困境,郭元振雷厉风行,在南边修筑和戎城(今甘肃古浪县境)控制重要峡谷出口,在北边沙漠地带设置白亭军扼守通道,将凉州辖区扩展了上千里,建立起坚固的防线。同时,他大量裁减驻军,节省下大量军费,为开垦屯田积累资金。

紧接着,他精准锁定甘州(今张掖)黑河的资源潜力,一上任便向甘州刺史李汉通下达关键指令:“开置屯田,尽水陆之利。”

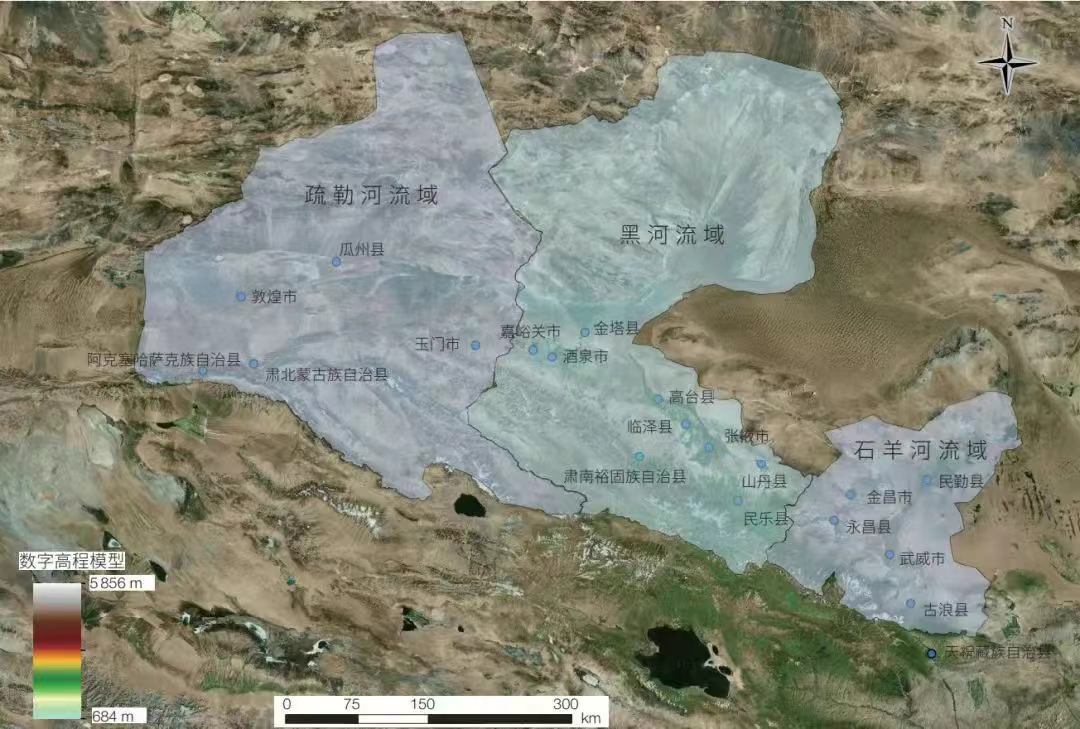

▲河西走廊黑河、疏勒河、石羊河流域分布图。(图片来源:中国科学院院刊微信公众号)

“水”是屯田成败的关键。李汉通遵循朝廷颁布的《水部式》等水利管理法规,组织军民系统性地疏浚淤塞的古渠道,恢复其输水能力;同时开凿新的干渠支渠,构建起四通八达的灌溉网络。

据慕少堂《甘州水利溯源》所述,唐代甘州建有盈科渠、大满渠、小满渠、大官渠等大型渠道,灌溉规模十分可观。

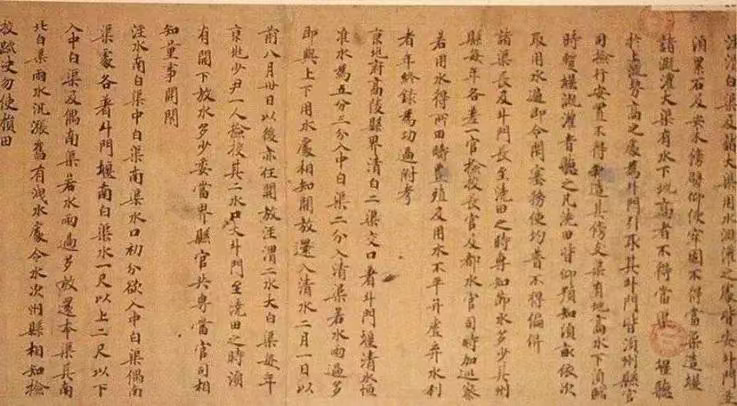

▲《水部式》残卷。(图片来源:陕西水利博物馆微信公众号)

水利兴则仓廪实,科学、高效的水利建设效果立竿见影。史料记载,旧凉州“粟麦斛(古代计量单位)至数千钱”,而在李汉通主导管理后,“稻丰收稔,一缣(丝绢)数十斛,积军粮数十年”。

到了开元时期,仅甘州一地就拥有19处屯田。整个河西走廊屯田年收粮食高达20余万石,占全国屯田收入的五分之一!此时的河西走廊,已经成为名副其实的“塞上粮仓”,强有力地支撑着大唐边军的日常所需。

▲莫高窟第445窟(盛唐)壁画中的曲辕犁。(图片来源:敦煌研究院微信公众号)

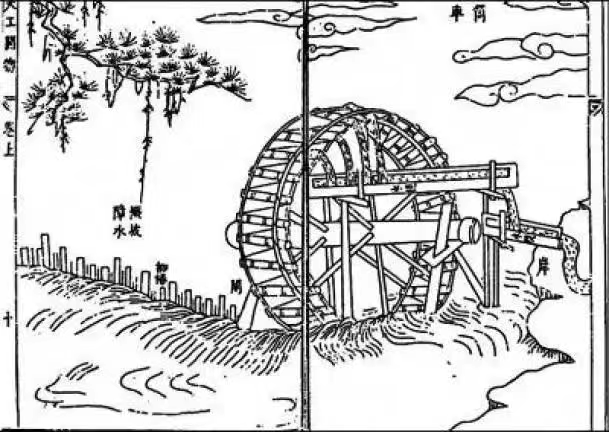

当然,唐代农业发展的背后,还得益于生产技术的持续革新。这既包括先进农具的推广(如曲辕犁),极大地提高了耕作效率;也包括灌溉工具的改进(如利用水力自动提水的“水转筒车”),显著提高了灌溉效率,扩大了灌溉面积。

▲筒车。(图片来源:陕西水利博物馆微信公众号)

技术的进步也促进了作物种类的多样化。据清乾隆《甘州府志》载,唐代甘州种植黍、稷、稻、麦、豆等多种耐旱作物,粮食产业既足且丰。无怪乎唐代诗人陈子昂曾上奏称“故甘州地广粟多……屯田广夷,仓户丰衍……是河西之命系于甘州矣”。

正因有了水利的保障、技术的革新与广大劳动者的合力,河西走廊在军事要塞、商贸中转的基础上,又叠加了“塞上粮仓”的战略身份。这座由智慧、汗水与协作铸就的“塞上粮仓”,也成为了唐朝经略西域的命脉所系。

▲张掖市甘州区乌江镇万亩制种玉米基地。位于祁连山下的甘州区是玉米制种生产的“黄金”区域,也是全国面积最大的制种基地。(图片来源:新甘肃·甘肃经济日报通讯员 王将 摄)

(三)阡陌纵横的多元交融

河西走廊从边陲之地向富庶的“塞上粮仓”的转变,不仅改写了区域经济格局,也无声地记录着多元文化在此地共生共荣的和谐景象,更直接催化了各民族交往交流交融的历史进程。

“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍……城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。”唐代王建所作的《凉州行》,不仅是凉州风物的写照,更是唐代民族融合的微观缩影。它通过“蕃人学耕”这一生产方式的改变与“汉家习乐”这一艺术审美的渗透,诠释了文明交流中“你中有我,我中有你”,彰显了中华文明兼容并蓄的特质。

▲“蕃人学耕”与“汉人习乐”。(图片来源:AI制图)

当时的河西走廊,随着悠远的驼铃声望去——满载着中原的丝绸、茶叶和瓷器,一路西行前往西域。而驼队带回的,不只是琳琅满目的商品,还有西域耐旱的作物(如苜蓿、香料和葡萄等)。这些异域作物,在河西绿洲扎根,迅速融入当地的耕作体系,极大地丰富了“塞上粮仓”的物产结构与饮食文化。

与此同时,中原先进的农耕智慧——精耕细作的技艺、高效的铁制农具、开渠引水等水利技术,也随着屯田士卒、迁徙农户与商队传播至此。

在各民族的交往交流交融中,粟麦的金黄与葡萄的藤蔓在阡陌间交织,一片生机勃勃中,孕育出不同族群生存智慧的深层互鉴与密切融合。

作为“塞上粮仓”的河西走廊,不仅为往来人们提供了生存所需,更赋予了这里超越“饱腹”的意义——它铭刻着多民族携手共创美好生活的奋斗历程,生动诠释了“各美其美,美美与共”的文明智慧。

当今天我们漫步在河西走廊,依然能从片片绿洲、座座古城中,触摸到那段农耕文明的炽热温度。(完)

(作者简介:谭云霄:西北民族大学中华民族共同体学院民族学专业博士研究生,甘肃警察学院讲师。)