“列宾笔下劳动者的皱纹、知识分子的沉思、历史剧变中的众生相,与中华民族千百年来‘文以载道’的价值追求不谋而合。”

也许你不认识画家列宾,但你一定知道油画《伏尔加河上的纤夫》,它的作者就是列宾——俄罗斯民族艺术的“视觉诗人”。

作为中国国家博物馆今年下半年最重要的国际交流展览之一,“涅瓦河畔的遐思——列宾艺术特展”7月22日开幕。特展以92件油画和素描作品的阵容,首次在中国大规模呈现列宾艺术全貌。

▲7月22日,“涅瓦河畔的遐思——列宾艺术特展”开幕式在北京中国国家博物馆举行。(图片来自中新社)

▲7月22日,“涅瓦河畔的遐思——列宾艺术特展”开幕式在北京中国国家博物馆举行。(图片来自中新社)

“列宾是不二之选”

对于很多中国观众而言,认识列宾是因为他的《伏尔加河上的纤夫》曾出现在中小学美术课本中。那些躬身拉纤的劳动者形象,成为一代中国人的集体记忆。

而在国家博物馆研究馆员、此展中方策展人郑艳看来:“如果只能选择一位俄罗斯艺术家来中国,列宾就是不二之选。”郑艳强调,这不仅因为他的艺术成就,更因其中蕴含的人文关怀跨越时空,直抵中国观众的心灵。

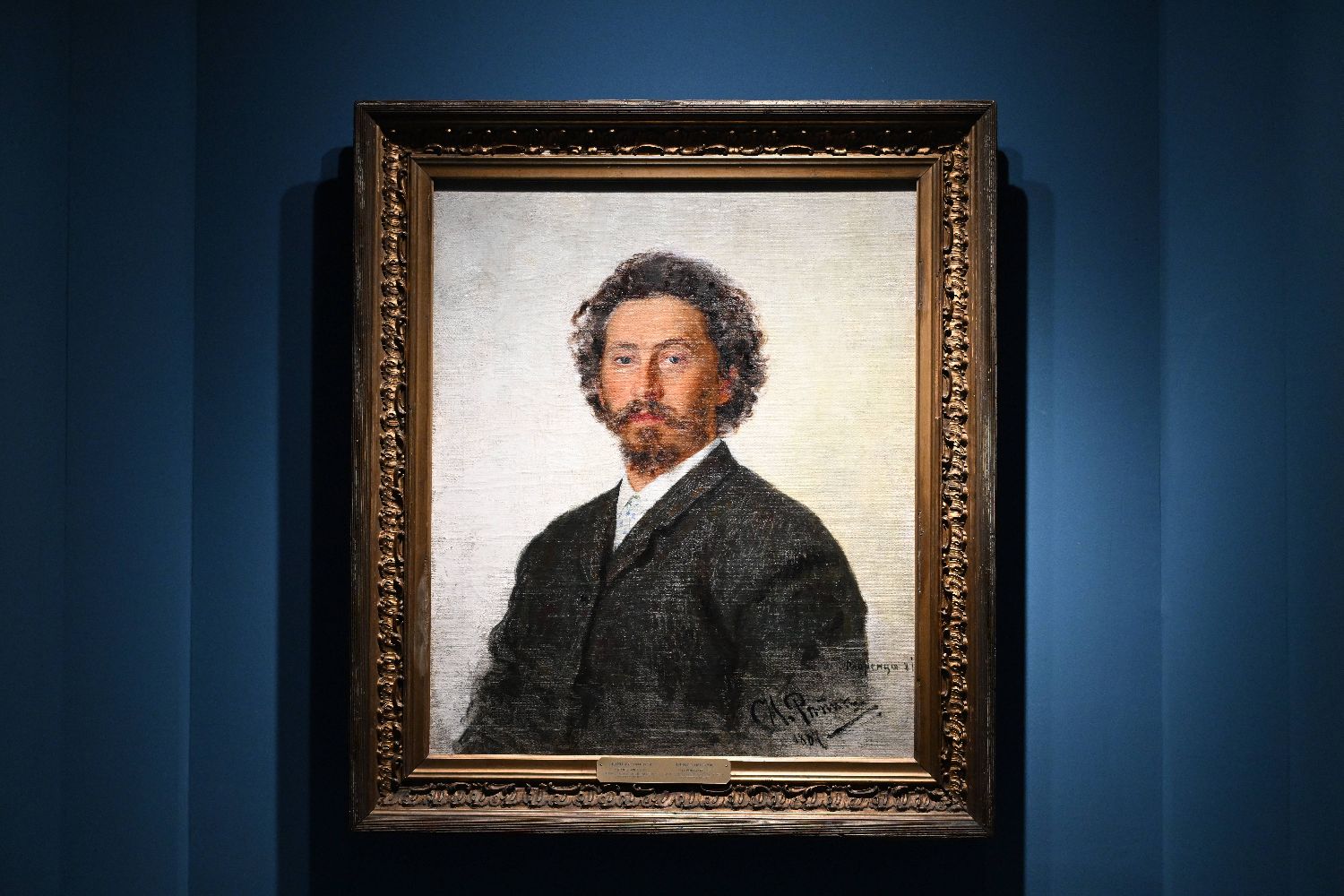

▲列宾《自画像》。(图片来自中新社)

▲列宾《自画像》。(图片来自中新社)

列宾(1844—1930)是19世纪俄国杰出的批判现实主义画家。他的画笔既对准沙皇时代的宏大叙事,也凝视普通人的命运褶皱——从《库尔斯克省的宗教行列》中信仰与世俗的交织,到《意外归来》中流放者推门瞬间的窒息与震颤,再到《萨特阔》对民间传说的浪漫转译……列宾用具有高度民主情怀的批判之眼与悲悯之心,冷静如实地勾勒出19世纪俄罗斯民族的命运画像和精神图谱。

郑艳介绍,展览特意设置8个列宾重要作品的创作群组,揭示列宾如何从田野写生到巨制落成的全过程,以更直观的方式让观众感受画家严谨的创作逻辑。其中,《伏尔加河上的纤夫》创作群组,从中国观众最为熟悉的名作《伏尔加河上的纤夫》出发,展出纤夫肖像速写、场景素描、油画小稿等,让观众有机会深入了解这幅杰作的诞生历程。

▲参观者在展览体验区体验绘制油画。(图片来自中新社)

▲参观者在展览体验区体验绘制油画。(图片来自中新社)

走进列宾的“朋友圈”

列宾天赋异禀、心智敏锐、性格灵活多变。如磁石般吸引着同时代的重要人物。他不仅为诸多俄罗斯文化名人创作肖像和写生作品,更与他们中的许多人结下深厚的友谊。

列宾为其朋友、家人所创作的肖像画里同样蕴藏着巨大魅力,他笔下有着众多音乐家、文豪、演员与科学家的形象,如钢琴家门特尔、生理学家巴甫洛夫、化学家门捷列夫、文学家果戈理等,其中《列夫·托尔斯泰肖像》被认为是最优秀的一幅。在这幅画中,托尔斯泰被塑造成融合了伟大思想力量与极致简朴气质的天才形象,他专注而审视的目光仿佛在与观众对话。

▲参观者观看列宾的布面油画作品《歇息》。(图片来自中新社)

▲参观者观看列宾的布面油画作品《歇息》。(图片来自中新社)

另一幅油画作品《歇息》的画中人是列宾的妻子维拉·阿列克谢耶芙娜,16岁时她嫁给了28岁的画家,到这幅肖像完成时,夫妇俩已育有4个孩子。她因终日操持家务而困倦,在摆姿势的间隙打起了盹儿。事实上,以睡眠状态入画的肖像在俄艺术史上极为罕见,画中女子自然的体态、低垂的脖颈与优雅的手势,共同表现出其处于短暂而甜蜜休憩时刻的放松与惬意。

与“文以载道”的价值追求不谋而合

19世纪末至20世纪初,列宾深刻影响了中国现实主义绘画的发展。

郑艳介绍说:“列宾笔下劳动者的皱纹、知识分子的沉思、历史剧变中的众生相,与中华民族千百年来‘文以载道’的价值追求不谋而合。”

▲参观者观看列宾的纸板油画作品《伏尔加河上的纤夫》。(图片来自中新社)

▲参观者观看列宾的纸板油画作品《伏尔加河上的纤夫》。(图片来自中新社)

以纤夫为代表,沙俄底层百姓的喜怒哀乐都是列宾关注、记录的对象。在采风中,列宾观察到,人们在劳作结束后常会彻夜歌舞。列宾说:“那些哥萨克民谣,歌声永不停歇,每个夜晚必有戈帕克舞者在跃动中划出优美弧线……”

中国国家博物馆馆长罗文利在展览前言中指出,中俄两国的文化艺术都饱含着热爱生活、关怀人民的真挚情感。列宾及其艺术对中国现实主义艺术创作和艺术教育的影响,正是中俄文明交流互鉴的生动注脚。

据悉,作为2024—2025“中俄文化年”的重点项目,该展览将持续到2026年1月11日。为期近6个月的展期之间,将配合展览推出一系列精彩纷呈的活动,包括配套展览举办的国博讲堂、青少年研学活动、云播探展节目等。国博同时温馨提示:为了保证画作的“舒适度”,展厅体感温度将较低。(完)

参考中新社、中新网、《光明日报》《美术报》等资料