世界语的未竟之志,未必需要用另一种语言来完成,但它所燃起的那盏理性、和平、互相尊重的灯火,应当一代代传承下去。

每个人小时候或许都想过一个问题:“为什么我们不能都说同一种话?”

现实却是,光在地球上活跃的语言就超过7000种,理解彼此、说好一句话,有时竟成了人类最困难的事情。所以,有人真的手动创造了一种“给全世界用”的语言。它不是英语,也不属于任何一个国家。它的名字叫“Esperanto”——意为“希望语”。

1887年7月26日,它第一次出现在一本小册子里,从波兰东部的一座小镇启程,走向世界。138年过去,这门“理想中的语言”依然有人再用,也有人在遗忘。它从未主宰世界,却始终连接着那些相信“人类能互相理解”的人。

如果人类都讲同一种话,会不会少吵几架?

人类,到底能不能够互相理解?

在西方世界一直流传着“巴别塔”的神话——人类试图建造一座通天巨塔与上帝对话,而感到被冒犯的上帝决定让人类说起不同的语言,人类社会的沟通与理解成本因此大增,造塔计划随之落空。上帝一句话都没说,就让人类永远说不到一块去。

神话虽然缥缈,但族群之间、国家之间绵延无尽的隔膜与纷争却是所有人类共同经历的现实。

19世纪的波兰,同样杂居着不同民族,不断爆发冲突乃至战争。一位名叫柴门霍夫的青年认为语言不通是战乱频发的原因,便立志创造一种方便所有人学习的语言,以促进不同民族之间的交流。1887年7月26日,柴门霍夫化名为“希望者博士”出版了《第一书》,热情洋溢地介绍了他所发明、设计的一种全新语言。

▲柴门霍夫。(中新网资料图片)

▲柴门霍夫。(中新网资料图片)

世界语基本词汇的词根大都来自印欧语系的语言,其中大部分来自罗曼语族,少部分来自日耳曼语族和斯拉夫语族。

在柴门霍夫的设计中,这种语言的语法规则简单、拼写发音一致、词根来源广泛,学习门槛远低于多数自然语言。后来人们根据柴门霍夫公布这种语言方案时所用笔名“Doktoro Esperanto”,称这种语言为“Esperanto”,直译“希望语”,寓意借由这种语言,人类社会可以跨越民族隔阂、消弭误解与仇恨,打造一个通向乌托邦世界的巴别塔。

19世纪末20世纪初,世界语进入中国。新文化运动时期,世界语曾得到蔡元培、钱玄同、鲁迅等人的支持和推行,很多高校都开办过世界语班。

▲1922年鲁迅(前排右三),俄罗斯盲诗人、世界语者爱罗先珂(前排右四)与北京世界语学会的会员在一起。(中新网资料图片)

▲1922年鲁迅(前排右三),俄罗斯盲诗人、世界语者爱罗先珂(前排右四)与北京世界语学会的会员在一起。(中新网资料图片)

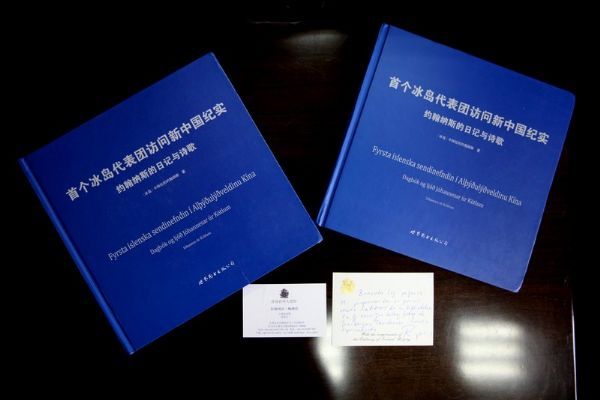

1950年5月,世界语版《人民中国报道》(1974年1月中文刊名变更为《中国报道》)正式创刊;1952年,冰岛世界语者因为看到了《中国报道》,渴望进一步了解新生的中华人民共和国,促成了第一个由文化界知名人士组成的冰岛代表团,奔赴万里访问中国。

▲世界语博物馆收藏的《首个冰岛代表团访问新中国纪实》一书。(图片来自世界语博物馆官方网站)

▲世界语博物馆收藏的《首个冰岛代表团访问新中国纪实》一书。(图片来自世界语博物馆官方网站)

改革开放后,数十个中国城市的世界语协会和组织也同各国的一些城市的世界语组织建立了经常性的联系。据世界语博物馆建设研究专家孙明孝回忆,改革开放后,中国整个社会上下都洋溢着一种与世界接轨的热情。20世纪80年代的孙明孝还是一名煤矿工人,一个高中同学报名参加函授班,从挎包里掏出一个录音机告诉孙明孝,自己在学世界语。“我问他,学世界语有什么用?”孙明孝说,“他反问我,你想不想爬泰山?我说想啊,他说,你爬泰山碰到外国人不会说话怎么办?你如果会世界语,你就能跟他们交流。”

“那时全国学习世界语的大概有40多万人,掀起了一股‘世界语热’”。孙明孝说。

世界语者,不在北上广

在世界语的圈子里,中国枣庄是一座绕不开的城市。对很多世界语者来说,他们也许没有去过北京、上海,但绝大多数人对枣庄不会陌生。枣庄学院是现在全国唯一开设世界语专业的高校,世界语博物馆就在枣庄学院校内。

▲2013年11月,亚洲首个世界语博物馆在山东枣庄学院开馆。(图片来自枣庄学院官方网站)

▲2013年11月,亚洲首个世界语博物馆在山东枣庄学院开馆。(图片来自枣庄学院官方网站)

这也成为很多人好奇的起点:为什么世界语的种子会在山东枣庄这样一个既不是一线大都市也非沿海发达地区的城市萌芽?

“为什么不能是枣庄?”孙明孝倒不觉得这是个问题,世界语发源地、柴门霍夫的家乡就是波兰东部的一个小镇比亚韦斯托克,但最终这门语言跨过千山万水传遍了全世界。

世界语的使用者被称为“世界语者”。他们身处两重“世界”:第一重世界是理想主义的,他们从这门语言中感知到“人类命运共同体”的美好信念;第二重世界是现实的,逆全球化的国际环境、严峻的就业形势、功利主义思潮蔓延,不可避免地导致了世界语的式微。

“北外上外都没招,然后枣庄学院招了这么一个世界语,难道枣庄学院有能人呐?”张雪峰曾在直播间中毫不客气地“吐槽”世界语专业。

“外行根本不懂世界语”,提到这个话题,孙明孝面露愠色。

事实上,此前也有高校开设过世界语专业。公开资料显示,1998年7月6日,教育部颁布《普通高等学校本科专业目录(1998年颁布)》,设置世界语专业,为经教育部批准同意设置的目录外专业名单。北京广播学院(今中国传媒大学)曾开设此专业,但自2006年最后一次招生后,该校于2019年正式撤销了世界语专业。

2018级学生赵亚楠是枣庄学院世界语专业的首批毕业生。毕业后,她选择到波兰波兹南密茨凯维奇大学留学。来到波兰后,赵亚楠发现,这个专业全班一共10个人,全是中国人,有7个来自枣庄学院,6个是世界语专业的同班同学,另外1个是汉语言文学专业辅修过世界语的学生,只有3个来自中国的其他学校,“其实有两个其他国家的学生因为签证问题没有来。”

现实的毛刺与孙明孝对世界语抱有的初心理想之间隔着一条鸿沟。当下国际环境不乐观,逆全球化暗流涌动;在国内,世界语式微也是一个不容忽视的事实。“我个人估计国内世界语者不到1万人。”孙明孝说。

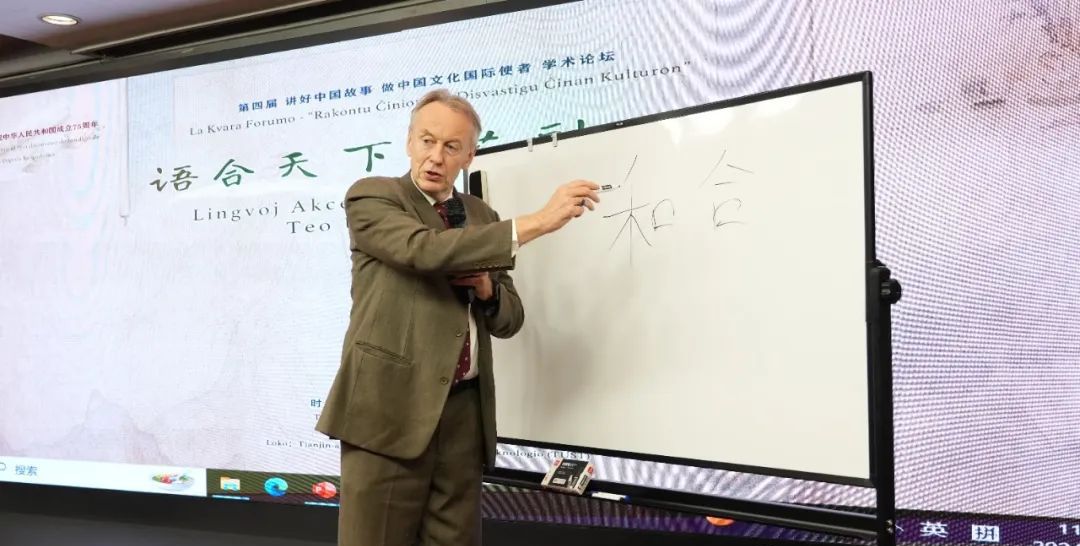

▲2024年11月,世界语者、冰岛汉学家拉格纳尔·鲍德松在“讲好中国故事 做中国文化国际使者”学术论坛上发表演讲。(图片来自天津市世界语协会)

▲2024年11月,世界语者、冰岛汉学家拉格纳尔·鲍德松在“讲好中国故事 做中国文化国际使者”学术论坛上发表演讲。(图片来自天津市世界语协会)

技术越发达,人类越不会聊天?

虽然现实显得格外残酷,但置身剧变的时代回望,世界语所寄托的“大同”理念反而愈加珍贵。

事实上,语言不仅是一种交流工具,也是权力的象征。在这样的格局下,倡导“语言中立”的世界语自然难以获得世界强势国家的政治支持。有数据显示,虽然母语为英语的人口仅占全球的16.2%,但全球排行前1000万网站60%的内容是英语。随着英语主导的媒介生态确立,世界语在传播渠道、内容供给、社群发展上都处于不利地位。

更重要的是,世界语缺乏与之相匹配的文化产业和叙事体系,无法像英语那样依托文学、影视、流行文化实现“软植入”,形成全球文化共鸣。

对此,《北京日报》评论称,如今,虽然世界处于全球化时代,技术手段的飞速进步让人类沟通更便捷,但战争冲突频发,文明互不理解、语言壁垒广泛存在。一些势力还是满嘴“文明冲突论”“文明优越论”的陈词滥调,宣扬文明有高低优劣之分,信奉弱势文明只能接受被摆布被淘汰的命运——文明的交流互鉴依然艰难,人类的互相理解依然遥远。

评论说道,我们能否用自己的努力,去促进人类更平等地对话,更诚恳地共处?今天的中国,正以实际行动回应这一世纪之问。中国现实中正在践行的文明观,恰恰是柴门霍夫“人类自由交流沟通”的梦想的延续和升华。世界语的未竟之志,未必需要用另一种语言来完成,但它所燃起的那盏理性、和平、互相尊重的灯火,应当一代代传承下去。

语言也许无法统一世界,但它能让我们想象一个更好的世界。(完)

参考《北京日报》、中华全国世界语协会官方网站、世界语博物馆官方网站等资料