《天龙八部》中,乔峰被封的“南院大王”一职又称“南宰相”。小说虽是虚构,但这个听起来古怪的“南院大王”,却是实实在在的辽代特有官职。

武侠小说《天龙八部》中的主角乔峰原是契丹人,因缘际会下与辽朝皇帝结为异姓兄弟,并被封为“南院大王”。小说虽是虚构,但这个听起来古怪的“南院大王”,却是实实在在的辽代特有官职。

辽朝内部既有契丹人,也有很多汉人,为了更好的统治,采取了“因俗而治”的统治方式。“南院大王”一职就是“因俗而治”的产物。

▲1997年版《天龙八部》电视剧中,与乔峰结为异姓兄弟的耶律洪基。(图片来源:视频截图)

(一)独特的辽代官制

《天龙八部》中,乔峰被封的“南院大王”一职为南枢密院最高长官南枢密使,又称“南宰相”。

小说赋予这一职位极大的权力:不仅管辖燕云十六州、西京大同府、中京大定府等战略要地,更让乔峰成为实际上的辽军最高统帅,甚至能调动全国兵力。

然而,这种设定更多是为了凸显“主角光环”而采取的艺术夸张手法。

历史上,辽朝建立之后就确立了“以国法治契丹,以汉制待汉人”的原则,逐渐在中央形成了南、北面官制。在这一体系中,北枢密院(简称北院)主管契丹等游牧民族的军政事务,南枢密院(简称南院)管辖汉族地区的民政事务,形成“北院不理民,南院不主兵”的治理格局。至辽圣宗时,南、北面官制趋于完善。

▲辽契丹文铜鱼符,是军事调兵的凭证。(图片来源:新华网)

在实际运作中,北面官沿用原有统治契丹和其他游牧民族的部族制度,重要职位多由契丹贵族担任。如辽军最高统帅“天下兵马大元帅”一职,通常由皇室成员出任,在契丹旧制中这一职位几乎等同于皇位继承人。

而南面官则是效仿唐制,设置三省六部管理境内汉人与渤海人事务,官职由契丹人和汉人共同担任。

由于北面官掌握军政实权,其地位自然高于南面官。因此,乔峰的“南院大王”更多是名誉性头衔,并不具备小说中描述的实权。

▲内蒙古库伦旗前勿力布格辽墓壁画《出行图》局部之主仆图。(图片来源:澎湃网)

南、北面官制作为历史上具有鲜明特色的中央官制,对辽朝的稳定统治起到了重要的现实作用,也有着深远的历史意义。

(二)五京并立的形成

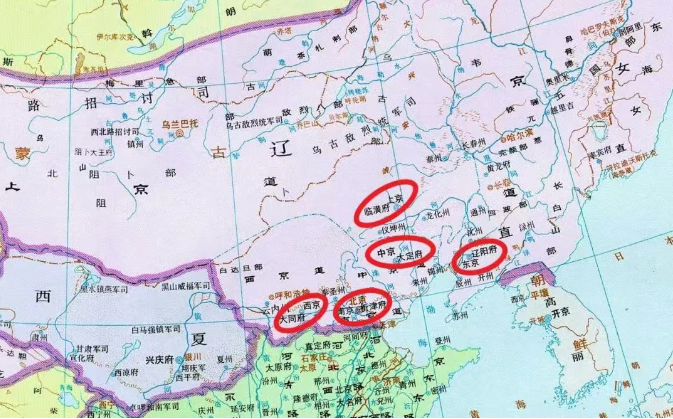

除南、北面官制外,辽朝还发展出一套与之相辅相成的重要制度——五京制。五京,即上京、东京、南京、西京、中京。

五京制并非辽代首创,而是借鉴了唐代的多京制,逐步发展形成的。从918年辽太祖耶律阿保机建立皇都,到1044年辽兴宗将山西大同设置为西京,五京的建立历时百余年。

▲辽代五京的地理位置。(图片来源:谭其骧《中国历史地图集》)

辽上京是契丹最早建立的一座京城。辽太祖耶律阿保机于918年在西楼(今赤峰市巴林左旗)兴建皇都,认为此处“负山抱海,天险足以为固,地沃宜耕种,水草便畜牧”(《辽史》),兼具军事防御与经济发展的双重优势。

辽上京的建筑风格吸收中原特色,史载“燕人所教”的营造方式显著影响了都城形制。938年,辽太宗“诏以皇都为上京,府曰临潢”,上京临潢府正式确立。

辽东京是契丹为强化对渤海故地的统治逐步建立起来的。925年,辽太祖攻灭渤海国后,在其旧地设置属国东丹以统治渤海遗民,都城初设忽汗城(今黑龙江宁安)。辽太宗即位后,于928年将东丹国都迁至东平郡(今辽宁辽阳),于938年改为东京辽阳府。

辽南京的设立与历史上著名的“儿皇帝”石敬瑭有关。后唐末年,河东节度使石敬瑭为对抗后唐主李从珂,以献地燕云十六州并年贡绢帛等条件换取辽太宗出兵援助,建立后晋,以“儿皇帝”自称,向契丹称臣。

938年,燕云十六州正式纳入辽朝版图。为有效统治这一汉人聚居区,辽太宗于同年升幽州(今北京)为南京,府曰幽都,后于辽圣宗开泰元年(1012年)改称析津府。

辽中京的设立则与“奚王献地”有关。奚族是古代东北地区少数民族,与契丹同源而异部。1002年,奚王府五帐六节度向辽圣宗献其牙帐所在的七金山、土河川之地(今内蒙古赤峰市宁城县西南)。次年,圣宗在此设立中京大定府,并迁入汉户充实人口。此后,中京地区成为契丹、渤海、奚、汉各族混居之地。

▲位于内蒙古赤峰市宁城县辽中京遗址内的大明塔,据考古学家分析为辽代所建。(图片来源:辽中京博物馆官网)

辽西京是辽朝最晚建立的陪都,目的是防御北宋。1044年,辽兴宗攻打西夏失败后,为防范北宋趁势北伐,遂于同年升云州(今山西大同)为西京大同府。大同地处辽宋边境,战略地位险要,西京的设立不仅强化了辽朝西南防线,也进一步巩固了对燕云地区的控制。

由此可见,辽朝是在不断扩大势力范围和吸收中原文化的过程中,结合实际情况和功用,因地制宜地逐步建立起每一个都城。这种治理模式,体现了对不同民族文化的尊重,也促进了儒家思想和佛教在辽朝的传播,使得契丹与汉、渤海等民族在“和而不同”的互动中逐渐形成更高层次的文化认同。

(三)多彩辉映的五京

辽朝依据五京划分出五个统治区域,史称“五京道”。据考证,这些“五京道”并非严格意义上的国家一级行政区划,而是以五京为中心,辐射周边诸镇、州、军的地理区划。在这一体制下,各京区域呈现出明显的功能分区和民族分布特征。

上京临潢府作为契丹“龙兴之地”,以契丹文化为主,同时也有相当数量的汉人居住。

东京辽阳府以渤海人为主,同时混居着部分汉人和女真人,辽太祖灭渤海后曾在上京和东京两地相互迁徙大量渤海人和契丹人混居。

西京大同府和南京析津府汉人占据绝对多数,但由于两京重要的战略地位,也有众多的契丹贵族、官员和驻军。

中京则因奚王献地,逐渐发展成为契丹、奚、汉等多民族混居之地。

五京地区在建筑、服饰、生活习俗及语言文字等方面,均呈现出明显的民族融合特色。

辽代的佛教建筑尤为典型,既保留契丹民族的豪放风格,又融入汉族艺术的精细工艺,展现多民族文化交融的创造力。

发掘出土的辽墓壁画,生动再现了契丹与汉人共处的日常生活场景。河北张家口、内蒙古赤峰等地出土的壁画中,契丹人与汉人共同备茶、饮茶的画面屡见不鲜,饮食器具中既有契丹特色的鸡冠壶、凤首瓶,也有汉式的瓷碗、漆盘,展现了不同民族文化在物质生活层面的深度交融。

早在营建上京皇都时,辽太祖便吸纳大量汉人工匠参与建设,此后设立的西京和南京,也基本延续了中原城市的布局风格,如棋盘式街道、对称式建筑群等。

语言上,辽朝契丹语和汉语并行使用。尽管辽朝创制了契丹大字与小字,但汉字仍在官方文书中广泛使用。

辽朝的南、北面官制和五京制度在政治上巩固了辽朝统治。在广阔的疆域上,各民族从建筑形制到生活细节深度融合互动,丰富了辽朝的文化内涵。这正是辽朝“因俗而治”治国方略的生动体现,也为后世研究多民族国家的治理和文化互动提供了珍贵范例。(完)

【作者简介:葛帅,大连民族大学中华民族共同体研究院(学院)硕士研究生;周国琴,大连民族大学中华民族共同体研究院教授;臧子涵,大连民族大学中华民族共同体研究院(学院)硕士研究生】