曾侯乙编钟揭开了古代贵族奢华生活的一角,也让世人对编钟主人——曾侯乙的身世背景产生了浓厚的兴趣。曾侯乙到底是谁?

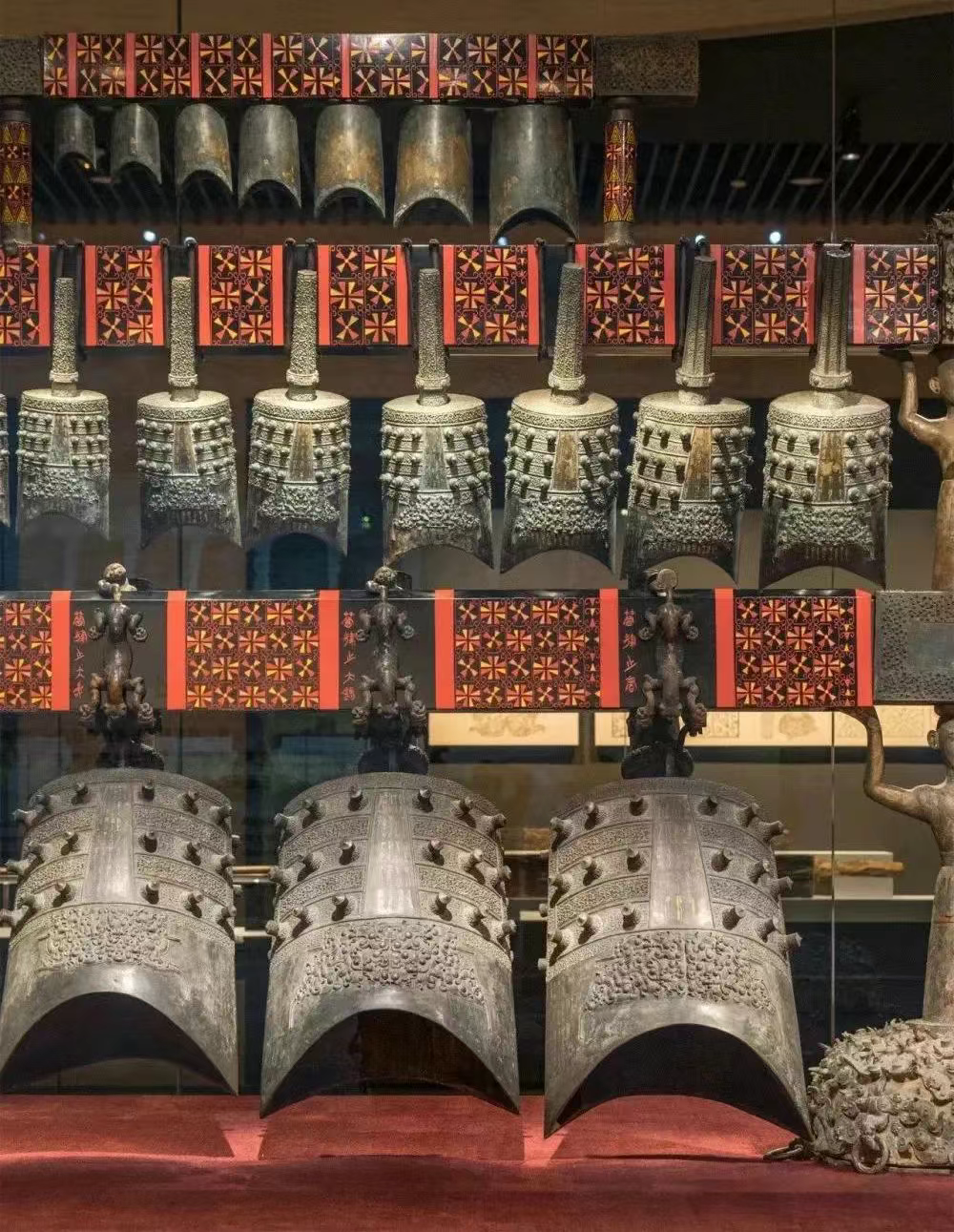

在湖北省博物馆内,珍藏着一件赫赫有名的国宝级文物——曾侯乙编钟。相信很多人到湖北省博物馆打卡,也是冲它而来。

这件制于战国早期的“礼乐重器”体型相当庞大:长超过7米、宽超过3米、高近3米,总重量超过5吨,集规模大、数量多、铸造精、音域广、音色纯于一身,因此一经发掘即震惊世界。

曾侯乙编钟揭开了古代贵族奢华生活的一角,也让世人对编钟主人——曾侯乙的身世背景产生了浓厚的兴趣。曾侯乙到底是谁?有着怎样的家世地位?又如何“斥巨资”打造这套编钟?这一切,还要从一个名叫“曾国”的诸侯国讲起。

▲曾侯乙编钟,1978年出土于湖北随州曾侯乙墓。(图片来源:湖北省博物馆)

(一)“曾国”到底是个什么国?

自宋代以来,“曾侯钟”“曾姬无恤壶”等许多“曾”字铭文青铜器陆续被发现,这些青铜器揭示了一个史实:在周代,存在一个与楚国毗邻且关系密切的“曾国”。

1978年,在武汉西北约160公里的随县(现随州)郊区一个叫作擂鼓墩的地方,曾侯乙墓震惊问世——包括著名的曾侯乙编钟在内,这里共出土了各类文物1.5万余件,许多都是罕见的珍品,国宝级文物就有9件套。

在墓中出土的器物上标有“曾侯乙”三字铭文的共有208处,同一人名作为物主如此之多地出现在一座墓的器物上,说明此墓的主人就是曾侯乙。

此后,经过40余年的考古发掘,曾国和曾侯乙的神秘面目逐渐为世人所知。

原来,曾国是两周时期在汉水流域的一个封国。曾国的始封国君南宫适,因有功于周文王、周武王,被封为“南公”,到南方营建国家。

“曾侯乙”是曾国在战国时期的一个名叫“乙”的君主。通过对骨架的鉴定,我们知道乙的年龄在42—46岁之间,身高162厘米左右。

▲鹿角立鹤。通高143.5厘米,重38.4公斤。为鹿、鹤合体,这件器物出土时放置在墓主人主棺旁,可能意在引领墓主人灵魂升天,或祈求神灵庇佑。(图片来源:湖北省博物馆)

曾侯乙最大的特点,大概就是他对音乐的钟爱了。曾侯乙墓出土了编钟、编磬、鼓、琴、瑟、笙、篪、排箫八种共125件乐器,以及相配的演奏工具及各种附件千余件。种类之全,数量之多,制作之精,保存之完好,为世界考古史上所仅见。

在众多乐器中,最具代表性和知名度的,当属曾侯乙编钟。

▲曾侯乙编钟部分细节。(图片来源:湖北省博物馆)

全套编钟65件,不但器形、音响完好,而且编钟的声音和文字对应,绝大多数钟体可以发出两个不同的乐音。

这样一套可看、可敲、可听、可读的编钟,如同一部有声音的典籍和有文字说明的音响档案,刷新了人们对先秦音乐的认知,改写了世界音乐史。今年4月17日,曾侯乙编钟文献遗产项目正式列入《世界记忆名录》。

(二)青铜数量令人咂舌,

曾国到底有多富?

作为世界上规模最大、保存最完好的青铜打击乐器,曾侯乙编钟将我们带回那个崇尚礼乐文化的青铜时代。

中国青铜文化的灿烂与先秦礼制密切相关。到了周代,礼制已极为繁复,频繁的祭祀活动主导着青铜礼器的制作。

曾国作为诸侯国,曾国统治者同样通过强化礼乐文化来彰显自身的阶级地位和特权。

曾侯乙墓出土了青铜礼器(不含乐器)和用具共38种134件。这些礼器用具成组成套,排列有序,显然是按照墓主人生前的宴乐场景特意摆放的,真实地反映了墓主人享用器物的规制。

▲曾侯乙尊盘。由尊和盘两件器物组成,1978年出土于湖北随州市曾侯乙墓。(图片来源:湖北文物微信公众号)

▲曾侯乙尊盘造型美观,极尽奢华,是先秦时期制作的最为复杂、最为精美的青铜礼器。(图片来源:湖北省博物馆)

有些青铜器物极尽奢华,例如盥洗用具——铜盘和铜匜;用来冰酒的古代冰箱——鉴缶;在祭祀与宴飨中,专门盛放腌菜、肉酱等调味品的食具——铜盖豆;用于煎烤食物,也是目前发现最早的煎烤食物的青铜炊具铜炉盘等等。以上种种,均可看出墓主人富足考究的日常生活。

▲最早的煎烤食物的青铜炊具——曾侯乙铜炉盘。(图片来源:湖北省博物馆)

青铜器的大量使用,使得铜成为诸侯列国争夺的重要战略资源。

那么问题来了,春秋战国时代名不见经传的曾国,为何会有如此庞大的青铜阵仗?如此多的青铜资源又从何而来?

(三)金道锡行(háng)背后的曾国荣光

曾国虽在军事上声名不显,却是坐拥地利之便的“隐形富豪”。那么,“无名之国”曾国又是如何闷声发大财的?

长江中游地带有湖北大冶铜绿山等丰富的铜矿资源,中原王朝为开发资源而在这里筑墙建城,早有先例。武汉市的盘龙城遗址是商代中期重要城址,考古发现的精美纹饰遍布的青铜礼器,以及完整产业链的铸铜作坊,都在诉说这里青铜文明的高度发达。商王朝设立盘龙城,大概也有把控长江中游铜矿资源的考虑。

▲商代的盘龙城复原图。(图片来源:盘龙城遗址博物院)

而曾国正是位于今湖北随州一带,既担负着经略长江中下游之责,也是控制南方铜矿资源的战略支点。

那么,长江之畔的曾国,如何将铜原料传输到中原呢?这就要提及一条重要的南北通道——“金道锡行(háng)”。

▲春秋早期青铜器曾伯桼铭文中有“金道锡行”记载。(图片来源:中国国家博物馆网站)

“金道锡行”指的就是商周时期长江中下游地区向中原地区远距离运输铜(金)和锡的通道,运输主干道有两条:

一条为江汉间的路线,沿汉水之东及随枣走廊,经南阳盆地,到达洛阳或西安,或者自鄂东南穿越桐柏山至大别山的“义阳三关”等隘口,经信阳到达洛阳;

另一条为江淮间的路线,沿皖南一带,北过长江,经江淮及淮河中上游地区,到达洛阳及中原地区。

“金道锡行”影响了地区间的文化交流、城邑和交通的布局,使中原地区的青铜文明不断向南传播到江汉和荆楚、吴越等地区。吴国、越国、楚国、曾国和中原之间,都曾有大量青铜兵器和礼器的交换与赠予。

铜锡资源和青铜器的流动,共同推动了涵盖黄河流域和长江流域的青铜文明圈的形成。

曾国扼守随枣走廊要冲,这里不仅是周人南下和控制汉江地区的交通要道,也是楚人东出北进的主要线路,更是周王朝运输铜锡矿料战略通道上的重要一段。

来自长江中下游的铜、锡原料,沿长江、汉水、涢水(府澴河)抵达曾国,再由曾国经随枣走廊、南阳盆地到达洛阳或西安。

如此,曾国在守护“金道锡行”的同时,自己也获得丰富的铜锡矿料资源,加之传承中原的青铜铸造技艺,曾国出土这么多重量级的青铜器也就不足为奇了。

▲曾侯乙铜鉴缶,集冰箱和保温箱双功能合一的器具。(图片来源:湖北省博物馆)

回看曾国700年的历史,一开始由周王朝“空降”式分封,承担着遏制南方蛮夷之国、驻守“金道锡行”的任务。优越的地理区位,开放的经济流通,让曾国孕育出辉煌灿烂的青铜文化,成为南方礼乐文明的高地。

但随着周王室衰微,楚国崛起,曾国逐渐“楚化”,最终成为楚国的附庸国,完成从“左右文武”到“左右楚王”的历史转变过程。此后,曾国承担辅佐楚王掌管“金道锡行”之职,并充当了楚国与中原铜锡资源的纽带。

隐藏在曾侯乙编钟庞大身躯后的曾国,一度被认为是“无名之国”,不显山露水。但在那个群雄争霸的年代,曾国是一个特殊的存在:它不仅是南北经济联通的枢纽,更是长江文化与中原文化交流融合的重要联结点,成为中华文明多元一体进程中的生动见证。

如今,当我们走进湖北省博物馆“融在楚天:铸牢中华民族共同体意识文物展”,历史的风云化为150件(套)珍贵文物的实体。它们娓娓告诉你,“融”的基因、“融”的风度、“融”的灿烂。一个“融”字,是中华文明在楚地的浩荡传承,恰如江汉,在交汇中流向更远的远方。(完)