在成都平原的晨雾中,都江堰二王庙的飞檐翘角若隐若现。从蜀地庙堂到雪域神龛,二郎神经历了怎样的奇幻“西游”?

在成都平原的晨雾中,都江堰二王庙的飞檐翘角若隐若现。香火缭绕的大殿内,那位三目圆睁、手持三尖两刃刀的威武神君——二郎神,引来很多人的疑问:他就是那位与孙悟空大战不分高下的二郎神吗?为什么他会出现在这里?

更令人惊叹的是,在千里之外的青藏高原,这位源自中原的神祇以“巴宗日郎”之名,同样接受着藏族同胞的世代供奉。

从蜀地庙堂到雪域神龛,二郎神经历了怎样的奇幻“西游”?这场跨越地理与文化的信仰之旅,又藏着怎样动人的民族交往交流交融史诗?

(一)二郎神信仰:从巴蜀到安多的跨域变迁

在岷江奔腾的川西坝子上,二郎神的信仰如同都江堰的活水一般生生不息。而这一切的源头,正指向都江堰的二王庙。

虽然今日二王庙主祀的是秦代蜀郡守李冰及其被民间尊称为“二郎”的次子,但正是这位辅佐父亲治水、驯服岷江的水利之神,成为后世“二郎神”信仰中最核心、最古老的原型之一。因此,这座庙宇也被广泛认定为二郎神信仰的祖庭,民间二郎神信仰也多以灌口二郎(灌口即都江堰市)为正宗。

▲都江堰二王庙。(图片来源:又见都江堰公众号)

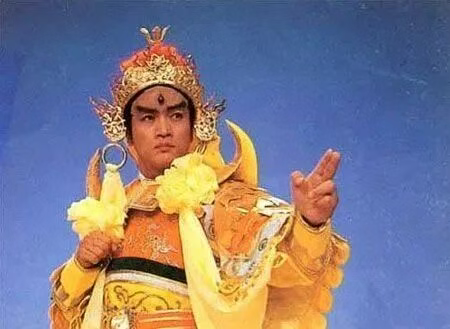

如今人们所熟知的二郎神形象,并非一蹴而就,而是历经多重演变与融合的结果。该信仰约起源于宋代,至元明时期逐渐发展丰富,在流传过程中聚合了不同源流:

根植于蜀地民间的“李二郎”——以治水功绩被铭记;道教体系中的“赵二郎”——原为隋代道士赵昱,后被神化;以及凭借《西游记》《封神演义》等明代小说广泛传播的“杨二郎”——即神通广大、容貌英武的神将杨戬。

▲1986年版电视剧《西游记》中的二郎神形象。(视频截图)

最终,在民间传说和文学作品的不断整合之下,形成了今天大众普遍认知中那位额开天眼、手持三尖两刃刀、常有神犬“哮天犬”相随的威武神明。

与此同时,随着道教神灵体系的完善,二郎神也被纳入其中,被尊为“清源妙道真君”。

▲《监门:清源妙道真君像》首都博物馆藏

二郎神信仰在巴蜀地区的融合发展,为其向更广阔地域的传播奠定了基础。宋元时期,随着汉族移民的迁徙,这一中原神灵信仰开始向西北方向传播。其兼具水神与战神的特质,适应了边疆地区的心理需求,最终深入青藏高原东北部的安多藏族聚居区,形成了独特的跨民族信仰现象。

青海热贡(同仁)地区流传的一段藏文祭祀颂词,为二郎神来到青藏高原的传奇留下珍贵注脚:“您作为神通广大的神灵,早在东方皇帝的宫殿里,您跪拜于皇帝跟前,许诺要前往藏地,并被特派来热贡。奉皇帝之命前来者,称其为‘巴宗日郎’。”

与之呼应,当地民间还流传着这样一则传说:化身文殊菩萨的大明皇帝,曾任命二郎神为将领。一次,二郎神未遵皇命,擅自调兵出战。皇帝罚他前往遥远的安多热贡守边,于是他带着部众在此屯垦戍边。

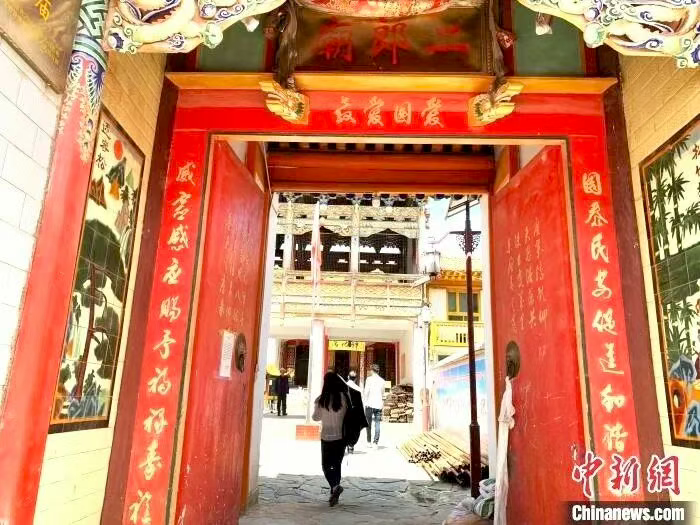

▲位于青海省黄南藏族自治州同仁市隆务镇的二郎庙。(图片来源:中新网)

二郎神信仰真正在青藏高原落地生根,确实始于明代戍边移民的集中定居时期。

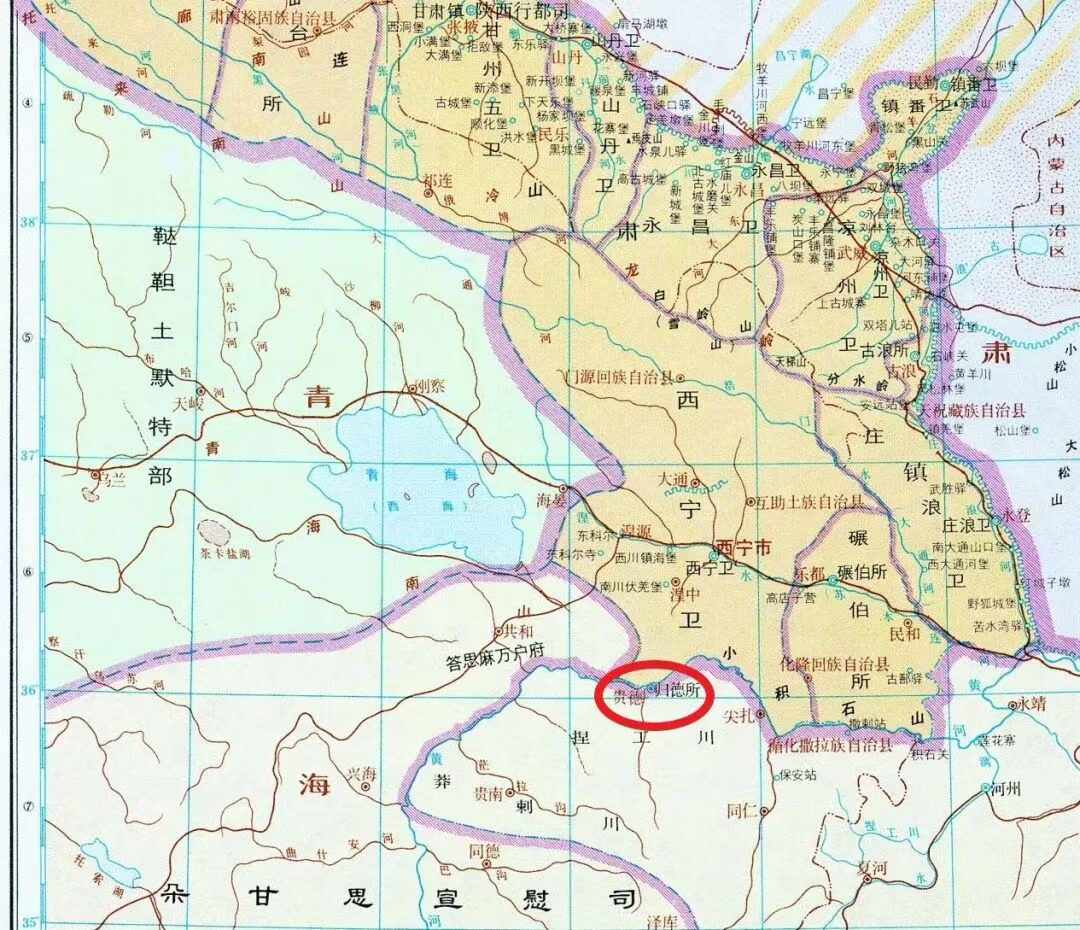

据青海《贵德县志》记载,明洪武十三年(1380年),贵德城修建竣工。三月,明朝迁移河州农民48户至贵德,免其赋税守城。后又调任河州百户王猷、刘庆、周鉴携带家眷来贵德守御城池,设王、刘、周三屯。

清代龚景翰编修的《循化志》亦有明永乐年间,河州卫归德千户所(今青海贵德县)建成“贵德十屯”的相关记载。

▲明代“归德所”,永乐年间河州卫军士至此屯戍,形成著名的“贵德十屯”,此为明代经略河湟地区的军事与屯垦重镇。(图片来源:谭其骧《中国历史地图集》)

这些来自内地的汉族移民在屯田戍边、劳作生息的过程中,极有可能将护佑边地安宁的二郎神信仰一并带入当地。

随着历史变迁,青海河湟地区的汉族移民及其后代逐渐褪去军事屯戍的特殊身份,成为与当地居民无异的普通民户。在天长日久的相处中,移民带来的二郎神被当地藏族群众所接纳和崇拜,并完成了本土化演变。

至今,贵德刘屯人仍普遍认为,当地的二郎庙正是刘庆屯军在此驻守后所建。重修该庙时,碑文写道:“三屯寨之‘刘屯寨’、二郎神庙,即为刘庆军户籍屯地后相继建成。”这一历史痕迹,正是明代军民屯垦带来的文化交融的生动见证。

(二)安多二郎神:多民族共奉的守护神

安多地区处于青藏高原东北部的甘、青、川三省交界处,自古是多民族、多文化交流的重要区域。随着信仰根基的日渐稳固,二郎神在安多地区逐渐演变为汉、藏、土等多民族共同尊奉的守护神,并发展出独特的庆祝活动。

贵德地区历史悠久的“六月会”,是一年一度纪念二郎神与文昌神相会的仪式,由常牧镇周屯村和河西镇刘屯村联合举办。这一极具民族特色的民俗文化活动,于2021年被列入国家级非物质文化遗产名录。

每年农历六月十九至二十五,两村民众分别从周屯二郎庙和刘屯文昌庙中迎请出二郎神和文昌神神像,恭置神轿之内,举行走村转寺等巡游活动。所经之处,人们纷纷献上哈达、焚香叩拜,祈福禳灾。

▲村民分别将供奉的二郎神和文昌神请出神庙,载入神轿。(图片来源:青海湖网)

▲二郎神和文昌神两顶神轿相会时,抬轿者高高举起神轿,在空中转动、摇晃,以表示两位神灵互致敬意及相见时的亲切感。(图片来源:青海文旅微信公众号)

除庄严的神戏表演外,庙会期间还举办物资交流、藏族拉伊对唱、花儿演唱等丰富多彩的活动,场面热闹,展现出汉、藏等多民族文化交融所形成的风俗风貌。

在甘肃天祝藏族自治县(藏语称为“华锐”,意为英雄之地)也有关于二郎神的神奇传说:当年二郎神为护佑苍生,在此与妖魔鏖战。神驹踏云而至,一蹄印山成池,汗滴化为清泉,这便是二郎池的由来。

华锐地区保存了巴蜀二郎神水神的属性。每年五月初五,当地的藏、土、汉、蒙古等多民族群众都会前往二郎池煨桑祭拜,祈求二郎神保佑田地润泽无旱。

▲天祝二郎池。(图片来源:魅力天祝微信公众号)

同时,华锐地区的二郎神祭祀中仍保留着“燔牲祭”这一古老习俗,其历史至少可以追溯至南宋时期的汉文文献。

《宋稗类钞》记载了一则轶事:南宋名臣张浚统兵期间曾到二郎神庙祈祷,夜间梦见神灵传音:“我向来封为王,有血食之奉,故威福用得行。今号为‘真君’,虽尊,凡祭我以素食,无血食之养,故无威福之灵。”此后,当地便形成了“岁宰数万羊”以祭的盛大传统。

华锐地区以动物之血祭祀二郎神的仪式,正与这一古老传统遥相呼应,折射出多民族文化在祭祀层面上的融合共鸣。

这种文化交融的生命力,在当代大众文化领域得到了创造性延续,二郎神信仰正以全新的艺术姿态焕发勃勃生机。

▲动画片《哪吒传奇》中的二郎神杨戬。(视频截图)

从经典剧集《封神榜》中英武不凡的杨戬,到动画《哪吒传奇》中对二郎神的立体刻画,再到网络游戏中对其形象的创新演绎,多元化的文艺创作不断丰富着这位神祇的文化内涵,将其英勇无畏、神通广大的形象镌刻进一代代国人记忆深处。

如今,这位源自中原传统的神祇,已成为多民族共同珍视的文化符号。其“西游”之旅跨越了地域与民族界限,以信仰共生的实践,深刻体现了中华文明的统一性与包容性。(完)

(作者简介:索南曲仲,西北民族大学中华民族共同体学院硕士研究生;华锐·东智,甘肃省民族宗教研究中心研究员。)