近年有关宋朝的影视剧,在展现中元节时,总会呈现万千河灯顺流而下的场景,而中元节燃放河灯的习俗,至今在南方地区仍有留存。

农历七月十五日是我国传统的中元节,又称“鬼节”,是一个带有悲伤、哀悼氛围的日子。近年有关宋朝的影视剧,在展现这一节日时,总会呈现万千河灯顺流而下的场景,而中元节燃放河灯的习俗,至今在南方地区仍有留存。宋朝词人刘辰翁写有“天地有中气,第一是中元”的词句,足见中元节在当时的重要地位。事实上,中元节融合了佛教与道教的文化背景,是个兼具祭祀和超度的世俗节日。在宋代,中元节的民俗活动开始与市井文化相结合,焕发出蓬勃的生机与活力。

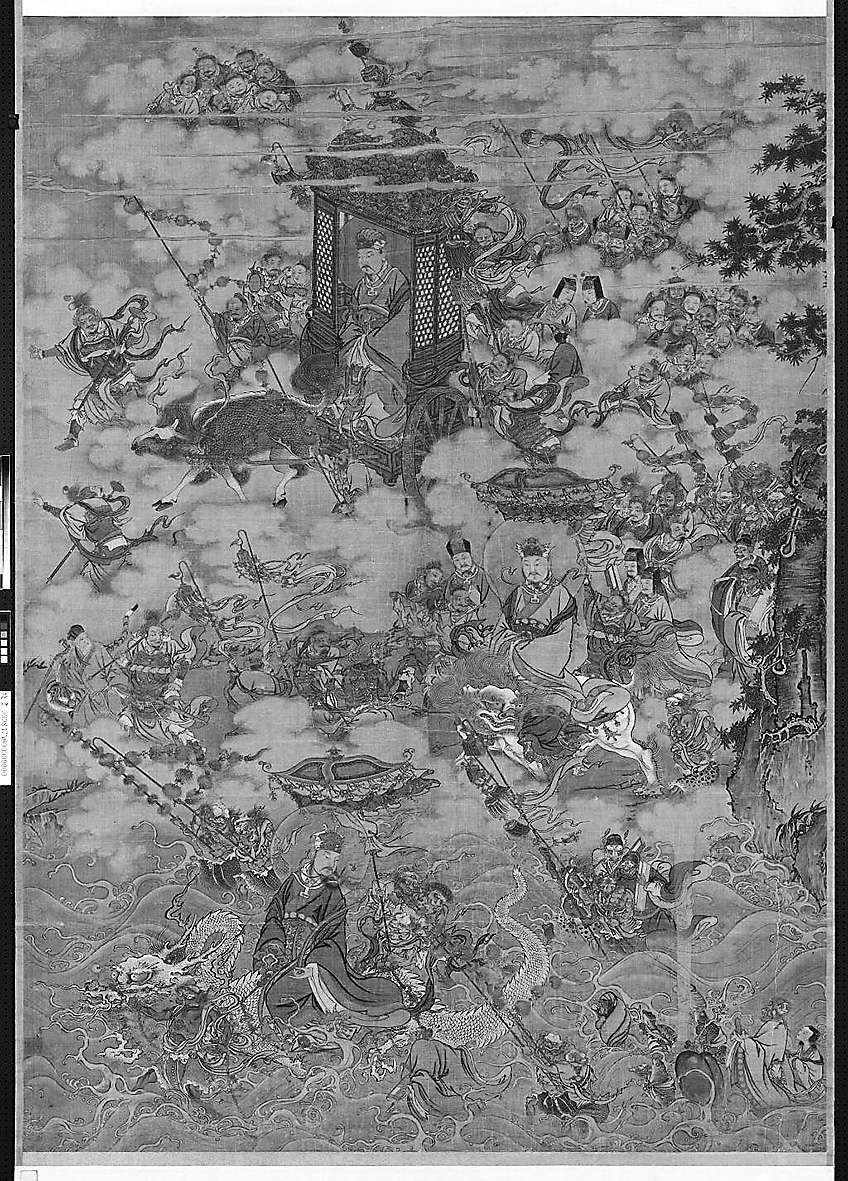

▲传宋马麟《三官出巡图轴》(局部)

节前一天卖楝树叶

《荆楚岁时记》记载:“七月十五日,僧尼道俗悉营盆供诸佛。”隋朝杜公瞻为其注释时提到:“按《盂兰盆经》云:有七叶功德,并幡花歌鼓果食送之,盖由此也。”《唐书》中也有相关记载:“代宗七月望日,于内道场造盂兰盆,饰以金翠,所费百万。”《盂兰盆经》中孝顺劝勉弟子的主旨,与中国儒家思想中“慎终追远”的理念十分契合。从梁代开始,“盂兰盆会”仪式逐渐本土化,中元节也由此代代相传。人们在这个节日都会用心准备供品器具,有的用木头、竹子精心雕刻,有的用彩纸、绸缎和糖做成花草的形状,制作得十分精美。

“中元赦罪”源于《道经》。吕原明在《岁时杂记》中说:“道家以七月十五日为中元节,作斋醮之会。”斋醮俗称“道场”,传说中元节这一天,地官会降临人间,考核众人的善恶,各路神仙也会齐聚天宫,清算世人的劫运。因此,人们会在这一天举办盛大的“玄都大斋”,将供品献给天界至尊,还会采摘各种鲜花鲜果,以及新奇珍贵的物品,像赏玩的器物、华丽的服饰、庄严的旗幡、华盖等仪仗,还有精心准备的美味佳肴、芬芳饮食。当晚,人们会虔诚地诵念道经,各方神圣也会高声吟唱灵验的章句。所以北宋王仲修在《宫词》中写道:“六宫最重中元节,院院烧香读道经。”

宋仁宗天圣七年(1029年)颁布《天圣令》,其中《假宁令》一节规定:“上元、夏至、中元、下元、腊等节,各给假三日。”《岁时广记》引用谢深甫《嘉泰条法事类》的内容提到:“三元各假三日,前后一日。又《假宁令》云:‘诸假皆休务,三元前后日准此’。”按照规定,上元、中元、下元这三个节日各自放假三天,包括节前一天、节日当天和节后一天。另外,《假宁令》中明确规定,所有法定假期期间,官府都会停止办公,“三元节”前后的假期也按照这个规定执行。

中元节的前一天,就有人售卖楝树叶,人们在祭祀祖先时,会用这种叶子来铺衬桌面。还会挑选长得较高的麻和谷子,捆扎在桌案的四角,在桌子上放置“盂兰盆”,再把目连的画像插在盂兰盆里,这是用来祭告祖先秋天丰收的意思,祭祀结束后,会焚烧纸钱。市面上还有人售卖鸡冠花,这种花被称为“洗手花”。关于“洗手花”,《枫窗小牍》的作者袁褧在靖康之难后,南渡寄居在临安山中,他在书中回忆道:“鸡冠花,汴中谓之‘洗手花’,中元节则儿童唱卖,以供祖先。今来山中,此花满庭,有高及丈余者。每遥念坟墓,涕泪潸然,乃知杜少陵‘感时花溅泪’,非虚语也。”

那几天,天刚亮的时候,就有人开始沿街串巷叫卖穄米饭,他们挨家挨户推销,这种叫卖行为本身,“乃告祖先秋成之意”。所谓的“穄米”,其实就是黄稷米,有些地方也叫它“黄乌儿饭”,这种米通常被用来供奉佛祖、祭祀祖先。市面上还有人售卖转明菜花、花油饼、馂豏、沙豏之类的食品。

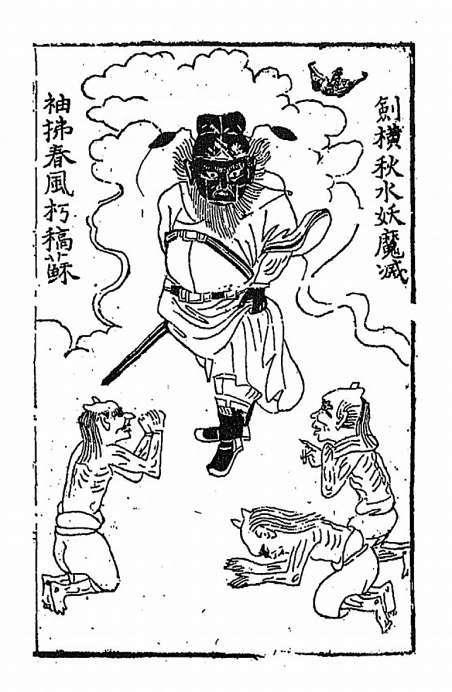

▲明代《新编目连救母劝善戏文》插图之一

《目连救母》受欢迎

盂兰盆原本有“解倒悬”的含义,传入中国后,被人们误解为一种盆器,唐代宫廷会在盆中盛放水果来供奉。到了宋代,“盂兰盆”更加具象化,人们把竹竿砍削成三五只脚,中间固定一个竹圈,上端编成灯碗的形状,在上面挂搭衣服、冥钱,然后焚烧。《窦氏音训》中说:天竺所说的“盂兰盆”,其实是“解救倒悬之苦”的象征,意思是目连解救母亲脱离饥饿苦难,就像把被倒吊着的人放下来一样,所以才叫“盂兰盆”,而宋代的人却把各种食物摆在盆子里供养,其实是误解了它原本的含义。《目连救母》的故事被改编成戏剧,搬上了舞台。勾栏瓦肆中的艺人,自从过了七夕,就开始演出《目连救母》,到七月十五日结束那天,观看的人数成倍增加。

在宋代,中元节前几天,街市上会出售各种冥器,有靴鞋、幞头、帽子、金玉犀牛假带、各种颜色的冥衣,商贩们“以纸糊架子,盘游出卖”。南宋梁克家在《淳熙三山志》中提到中元节有焚纸衣的习俗:“前中元一二日,具酒馔享祭,逐位为纸衣焚献。”在北宋东京城的潘楼以及州城的东、西瓦子,中元节和七夕节一样,热闹的地方也有售卖果食、种生、花果之类的物品,还售卖印好的关于目连救母故事的典籍——《佛顶尊胜陀罗尼经》和《目连经》。

陆游在《老学庵笔记》中回忆北宋中元节时说:“故都残暑,不过七月中旬。俗以望日具素馔享先,织竹作盆盎状,贮纸钱,承以一竹焚之。视盆倒所向,以占气候:谓向北则冬寒,向南则冬温,向东西则寒温得中,谓之盂兰盆,盖俚俗老媪辈之言也。”民间的老太太会根据盂兰盆倒下的方向来预测冬季的气候:盆倒向北方,冬天就会寒冷;倒向南方,冬天就会温暖;倒向东方或西方,冬天就会不冷不热、温度适中。

韩琦在《家祭式》中说:近来的习俗里,七月十五日举办盂兰盆斋,原本出自佛教的仪轨,但出于孝心,人们不忍违背大众的习俗而忘记祭祀亲人的礼仪,所以现在也将这一天定为家中斋戒祭享的日期。按照惯例,人们要准备新收获的米、新酿造的酱、纸做的冥衣、时令水果、彩色绸缎和面粉制作的棋子样食品作为供品。这时,十之八九的人都会吃素,以至于连肉铺都因此关门歇业了。无论给先人送衣食,还是告知秋天丰收的消息,都表达了人们对先人的缅怀之情。

▲宋代李嵩《骷髅幻戏图页》

宋初曾要求悬灯三夜

《宋史》礼志十六记载:“三元观灯,本起于方外之说。自唐以后,常于正月望夜,开坊市门燃灯。宋因之,上元前后各一日,城中张灯,大内正门结彩为山楼影灯,起露台,教坊陈百戏。”宋太祖开宝元年(968年),皇帝下诏要求在中元节期间悬挂灯笼三夜,唯独皇宫正门不设置灯山,赵匡胤本人则前往宽仁楼观灯。到了太宗太平兴国四年(979年),又颁布诏令,规定下元节也依照中元节的惯例,张灯三夜。直到淳化元年(990年),朝廷再次下诏,取消了中元节与下元节张灯观赏的习俗。

在道家文化中,上元节相传是天官的诞辰,人们习惯把灯彩悬挂在高处,供天官观赏取乐。而中元节被认为是地官的诞辰,所以灯具多放置在低处或水面,方便地官欣赏。放河灯的习俗不知起源于何时,但宋代文献中最早出现了相关记载,南宋吴自牧在《梦粱录》中记载:“后殿赐钱,差内侍往龙山放江灯万盏。”“僧家建盂兰盆会,放灯西湖及塔上、河中,谓之照冥。”清代富察敦崇在《燕京岁时记》中记载:“中元黄昏以后,街巷儿童以荷叶燃灯,沿街唱曰:‘荷叶灯,荷叶灯,今日点了明日扔’。又以青蒿粘香而燃之,恍如万点流萤,谓之蒿子灯。市人之巧者,又以各色彩纸制成莲花、花篮、鹤鹭之形,谓之莲花灯。”

中元节这天还是佛教的“解制日”。“七月十五日,一应大小僧尼寺院设斋解制,谓之‘法岁周圆之日’。自解制后,禅教僧尼,从便给假起单,或行脚,或归受业,皆所不拘。”对于“法岁周圆之日”,《荆楚岁时记》解释道:“四月十五日,乃法王禁足之辰,释子护生之日,天下僧尼以此日就禅刹挂搭,谓之结夏,又谓之结制……夏乃僧众长养之节,在外行则恐伤草木虫类,故九十日安居。至七月十五日解夏,又谓之解制。”在宋代,佛教禅宗举办的“解夏法会”和“结夏法会”十分盛行,参与的信徒很多,布施的财物也非常多。法会结束之后,寺内的僧众不论年龄大小,会依次轮流邀请其他僧人举行茶会,各寮房之间互相邀约,饮茶聚会会持续十多天才结束。

到了南宋,偏安江南,中原地区的祖坟无法亲临祭拜,人们只能遥望中原,朝着北方设置祭坛祭祀。《梦粱录》载:“禁中车马出攒宫,以尽朝陵之礼……”就像远离家乡的人们,会在十字路口划大半个圈,留一个口,面向故乡的方向祭祀一样。(完)

作者/刘海永