无论东方还是西方,教师的智慧与爱心,总是架起知识与梦想之间的桥梁。

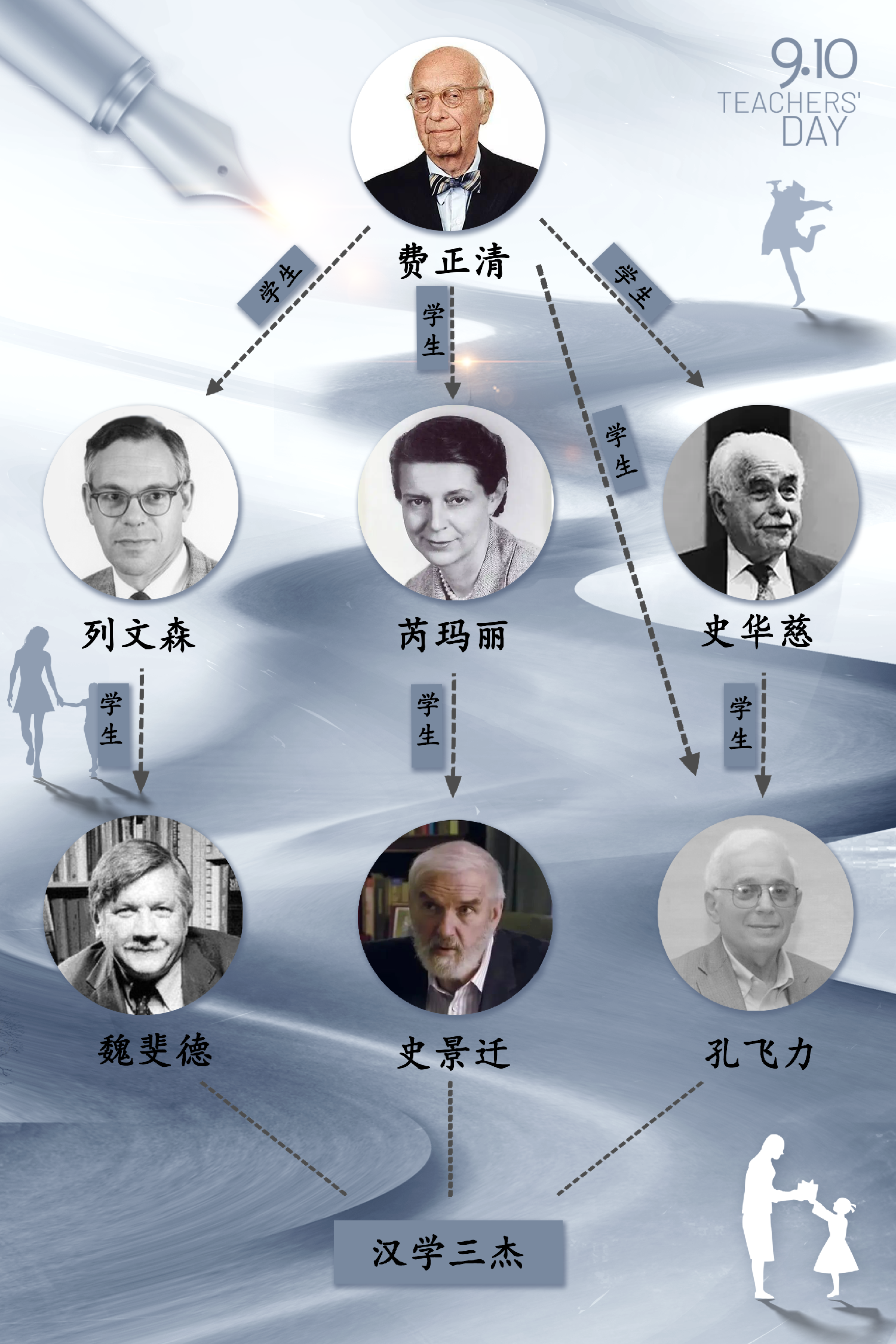

▲汉学佳制图。

▲汉学佳制图。

一支粉笔,两袖清风,三尺讲台,四季耕耘。今天(9月10日)是中国第41个教师节。自孔子于杏坛讲学,到朱熹置办学田,再到王阳明在贵州创办龙岗书院……千百年来,师者始终肩负着传道授业解惑之责,站在历史与未来的交汇点,照亮学子前行的道路。

无论东方还是西方,教师的智慧与爱心,总是架起知识与梦想之间的桥梁。许多汉学家能够深入中国文化的世界,也离不开那些良师的引领:他们或在课堂上启迪思想,或在人生道路上指点迷津,通过言传身教,连接起中国与世界。今天,就让我们从美国汉学家费正清说起,讲述一段他与学生、乃至学生的学生们之间,在学术传承中流淌的温暖故事。

费正清是著名的中国问题观察家、历史学家、汉学家,被称为“头号中国通”。他的著作,例如《伟大的中国革命》《中国:传统与变迁》《美国与中国》等,对美国的政界、学界以及普通民众认识中国产生了深远影响。作为哈佛学派的开创者,几十年间,费正清培养了1000多名年轻的中国学研究者,其中100多人在他的指导下完成博士论文答辩。

本杰明·史华慈,是美国当代声望比肩费正清的著名汉学家,也是费正清的亲传弟子。他曾评价,“费正清对美国人须了解中国有强烈的迫切感,从而深感认识当下的中国必须认识其传统。他的清季史料入门课让学生有种也许是过度的自信,感到必能通过这些隐晦的文件理解那个时代的人。”1952年,史华慈与老师费正清、美国学者康瑞特·布兰德等共同主编出版了《中国共产主义历史文献》,为外界了解中国的共产主义作出了巨大贡献。

史华慈与费正清之间的深厚情谊一直在延续,他们还携手培养了被誉为“汉学三杰”之一的美国汉学家孔飞力。孔飞力在一次采访中回忆道,费正清与史华慈都是他攻读博士时的导师,但“受到史华慈的影响更大,我的博士论文,主要由史华慈指导完成。”

除了史华慈,美国著名汉学家芮玛丽和约瑟夫·列文森也是费正清的得意门生。芮玛丽曾在哈佛大学攻读中国近代史,费正清在回忆录中称赞她“不仅人长得漂亮,还富有才学又能干”。这里有个冷知识,我们熟知的另一位美国汉学家、同样被誉为“汉学三杰”之一的史景迁,正是芮玛丽的学生。

在耶鲁大学时期,史景迁跟随芮玛丽从事中国近代史和中国文献研究。1962年,研三中文基础课结束后,他希望进一步研究清朝初期的文献,并有意拜中国史专家房兆楹或历史学者杜联喆为师。芮玛丽得知后,立刻为他牵线搭桥。史景迁回忆道:“特别感激导师芮玛丽将自己介绍给了恩师房兆楹。”值得一提的是,史景迁自称是费正清的“孙子辈学生”,“我对他心怀崇敬,就如对待一位在你刚起步的时候关注你的长者。对他和他的力量,我从来都仰慕不已。”

至此,我们已经提到“汉学三杰”中的两位,那么还有一位呢?他就是美国汉学家魏斐德。在中国思想与社会制度研究领域,魏斐德贡献卓著,尤其在引导重建20世纪70年代和80年代中美学者学术交流方面,他作出了巨大贡献。上大学时,魏斐德因与同学保罗·科恩的一次谈话,意识到自己或许有机会拜在费正清门下,于是决定跟随费正清最早的学生之一约瑟夫·列文森从事研究。

魏斐德曾分享过老师的一段趣事:“列文森是一位了不起的大学讲师。他既能一针见血地回答问题,又能游戏式地面对学生的提问。在毕业答辩上,列文森会边抽烟斗边听学生发表报告,过大约十分钟,他就会突然打断你,然后说:‘那真有意思...’,然后开始长篇大论起来,把发表报告的学生弄的目瞪口呆。”

从费正清到他的学生、再到学生的学生,一代代学者的接力,不仅书写了“汉学三杰”的传奇,也让中西之间的理解与交流不断延续。这或许就是送给老师最好的礼物——知识在传递,友情在延续,而故事,仍在继续。

参考北京日报客户端、道中华微信公众号、《经济观察报》等内容资料