“委蛇”见于《诗经·召南·羔羊》,“退食自公,委蛇委蛇”。“委蛇”是联绵词,古人称联绵词为謰语。

欧阳修有首《乐郊诗》,诗中写:“有山在其东,有水出逶夷。”北宋丁朝佐主持编纂过《欧文忠公集》,以博识闻名,但其在《辨正》中说,“逶夷”这个词“参古今之变”,可是自己查不到出处。

南宋洪迈在《容斋随笔》中就此事作了考证,认为古籍中的“逶夷”二字有十二种写法,如《诗经》中就有“委蛇(wēi yí)”“委佗”“倭迟”不同写法。

《诗经·小雅·四牡》有“四牡騑騑,周道倭迟”之句,汉代学者韩婴注疏《诗经》时把“周道倭迟”抄录为“逶夷”。欧阳修的“逶夷”出处在此,“欧公正用《韩诗》,朝佐不暇寻绎之尔”。

洪迈最后还又补充了“蜿蛇”一词,见于唐代韩愈《南海庙碑》中的“蜿蜿蛇蛇”一句。

“委蛇”见于《诗经·召南·羔羊》,“退食自公,委蛇委蛇”。“委蛇”是联绵词,古人称联绵词为謰语。

联绵词字形多变。“委蛇”一词确实可以做“参古今之变”的典型一例。继洪迈之后,明代方以智在《通雅》中整理出“委蛇”的32种书写形式。

古代文献中有大量联绵字,历代学人习惯于“分文析字”,习惯将构成联绵字的两个汉字分开训解。1922年底,王国维提出开展“古文学中联绵字之研究”,提出:“联绵字,合二字而成一语,其实犹一字也。……若集此类之字,经之以声而纬之以义,以穷其变化而观其会通,岂徒为文学之助,抑亦小学上未有之事业欤!”

正是在此建议下,近代学者符定一历经三十余年,编著《联绵字典》,其中罗列了“委蛇”的83种不同写法:“经典同音之字,往往形体虽异,而意义实同,例如‘委蛇’八十三形,音同而义相迩;‘崔嵬’十有五体,音近而义无殊。凡此同音异文,古字不堪枚举。”

孔乙己自得于知道“回”字的四种写法,小巫见大巫了。

见面先要问“无它”

“委蛇”是联绵词,已成公论。但是,历代学者“分文析字”的做法,并非没道理。

宋代王质在《诗总闻》中考证:“委当作蜲,水精也。蛇,蠖也。其行皆纡曲。”近代学者高亨《诗经今注》中考证:“委,借为虺,即四脚蛇,今语叫做马蛇。委蛇即虺蛇,作者把官吏比做虺蛇。”

《诗·鄘风·君子偕老》写宣姜出嫁:“君子偕老,副笄六珈。委委佗佗,如山如河,象服是宜。”古文字学家于省吾认为:“委委佗佗”,应视作“委佗委佗”,即《羔羊》之“委蛇委蛇”。“委佗”是古人謰语。金文、石鼓文及古钞本周秦载籍,凡遇重文不复书,皆作“=”以代之。

“蟡”字,先秦文献记载不多。《安徽大学藏战国竹简》存《君子偕老》一诗,“委蛇”一词写作“蟡它”,“蟡”“它”二字后面皆有重文符号。“它”字,在甲骨文中似蛇之形,是“蛇”字的初文。《说文》释:“它,虫也。从虫而长,像冤曲垂尾形。”据《说文》,上古畏蛇,见面打招呼,寒暄时不是问“吃了吗”“在吗”,而是“无它?”(上古草居患它,故相问无它乎)

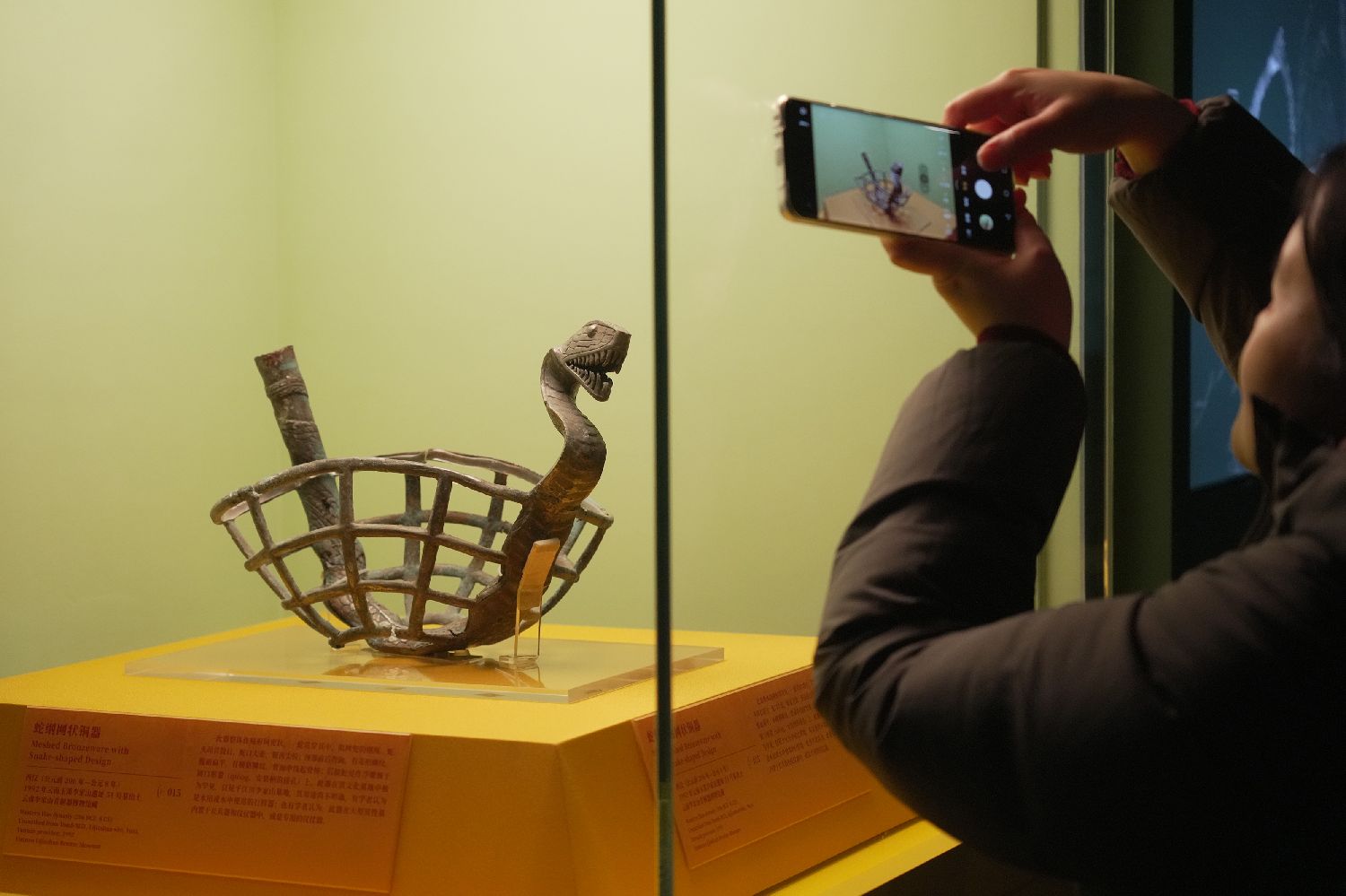

《管子》中记载:“涸川之精者生于蟡。蟡者,一头而两身,其形若虵,其长八尺。以其名呼之,可以取鱼鳖。此涸川水之精也。”

蟡是一头两身的怪蛇,和《山海经·北山经》中的“肥遗(wèi)”一样:“(浑夕山)有蛇一首两身,名曰肥遗,见则其国大旱。”

“蟡”和“肥遗”发音上有联系。清代汪绂《山海经存》一书认为:“盖蟡字即肥遗二字合音也。”

夷矛为何成蛇矛?

《管子》载:“遗遗乎若有从治”,“遗遗”是行止从容的样子。据《正字通》释:“遗遗,与委蛇通。”

《山海经》中又有怪蛇“延维”:“有神焉,人首蛇身,长如辕,左右有首,衣紫衣,冠旃冠,名曰延维,人主得而飨食之,伯天下。”

《山海经》中的“延维”,和《庄子》中的“委蛇”记载一致。齐桓公外出田猎,在大泽边见到委蛇,以为是鬼怪,由此得病。齐国贤者皇子告敖(皇子是复姓)告诉他:“委蛇,其大如毂,其长如辕,紫衣而朱冠。其为物也恶雷,闻雷车之声,则捧其首而立。见之者殆乎霸。”齐桓公解了心结,不出一日病愈。

晋代郭璞注释说,延维就是委蛇。从音韵角度看,“蟡”“委蛇”“肥遗”或是一回事。

“蛇”字古音读“yí”,至唐代才读为“shé”。这是因为不同地域“方言”导致读音差别。《三国演义》中张飞使“丈八蛇矛”,正史对张飞武器并无确载,“丈八蛇矛”的记载见于《晋书》,猛将陈安“左手奋七尺大刀,右手执丈八蛇矛,近交则刀矛俱发,辄害五六”。

丈八蛇矛和蛇有关系?未必。《诗经》有“二矛重英”之句,清代王夫之在《诗经稗疏》中认为,蛇矛即夷矛、鍦(shī,古有蛇音)矛的音变:“(二矛)若夷矛之长三寻,古尺二丈四尺,当汉尺一丈八尺,所谓丈八鍦(shī)矛也。鍦、蛇、夷三字通用。”

闻一多《伏羲考》认为,延维或委蛇,即伏羲、女娲。唐代绢画上的伏羲、女娲,人首蛇身,交尾相拥,伏羲持矩,女娲持规,与《山海经》“人首蛇身”可相互印证。

“虚与委蛇”是好意

《庄子》多见“委蛇”一词。

《庄子·至乐》:“夫以鸟养养鸟者,宜栖之深林,游之坛陆,浮之江湖,食之鰌鯈,随行列而止,委蛇而处。”委蛇是自然而自在的江湖生活状态。

成语“虚与委蛇”出自《庄子·应帝王篇》。列子师父壶子跟郑国神巫季咸斗法,壶子以虚招迷惑季咸,季咸落荒而逃。壶子于是说:“乡吾示之以未始出吾宗,吾与之虚而委蛇。”

“虚与委蛇”本指虚己忘怀,随顺自然。《史记》为汉初名臣刘敬、叔孙通合列一传,刘敬献策定都关中,提出和亲匈奴、迁徙豪强政策;叔孙通辅助刘邦制定朝仪,确立等级秩序,谏阻刘邦废太子,奠定汉代礼法基础。司马迁以“大直若诎,道固委蛇”八个字,评价二人的政治智慧。

唐代韩愈写《石鼓歌》:“陋儒编诗不收入,二雅褊迫无委蛇。”“二雅”指《诗经》中的《大雅》与《小雅》,韩愈认为采风编诗的人见识短浅,没胸襟,不把石鼓文收进“二雅”中。再如《旧五代史》中,后梁大臣敬翔上奏末帝朱友贞,称其“委蛇守文”,也是敬语。

“虚与委蛇”一词后来变为贬义,指假意殷勤、敷衍应付,《明史》中可见端倪。

《明史》中的“委蛇”多有明哲保身的意思,含贬义,如评价嘉靖时首辅徐阶:“间有委蛇,亦不失大节。”再如评价万历时大臣周士朴,“士朴性刚果,不能委蛇随俗,尤好与中官相搘柱,深为魏忠贤所恶。”

成语“委曲求全”遭遇类似。《老子》中提倡“曲则全”:“曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。是以圣人抱一为天下式。”如今词义却透着心酸。

“委蛇”不仅形容长

“委蛇”一词,在屈原《楚辞》中一共出现5次。

如“驾八龙之婉婉兮,载云旗之委蛇”。东汉王逸注解此句说:“委蛇而长。”现代古典文学学家刘永济认为:“王氏但用一长字,不足尽其形容也。”“委蛇”不仅长,而且有屈曲之美。

《楚辞》中的联绵词,多体现“长曲”的美感。如:

连蜷。《云中君》:“灵连蜷兮既留,烂昭昭兮未央。”南宋洪兴祖注释说:“长曲貌。”

偃蹇。《远游》:“服偃蹇以低昂兮,骖连蜷以骄骜。”指骏马屈曲行进、弯腿曲蹄的形态,充满屈曲之美。

汉代辞赋延续了《楚辞》的造词风格:夭蛟、騕褭(西汉司马相如《上林赋》)、施靡(西汉扬雄《甘泉赋》)、蜿蜒。

司马相如《大人赋》可谓登堂之作,极尽联绵词铺排之能,当然也有堆砌辞藻、诘屈聱牙之嫌:

驾应龙象舆之蠖略委丽兮,骖赤螭青虯之蚴蟉宛蜒。低卬夭蟜裾以骄骜兮,诎折隆穷躩以连卷。沛艾赳螑仡以佁儗兮,放散畔岸骧以孱颜。蛭踱輵辖容以骫丽兮,蜩蟉偃寋怵以梁倚。

这段文字中,蠖略、委丽、蚴蟉、宛蜒、夭蟜(jiǎo)、诎折、连卷、容以骫丽都是形容长而弯曲的姿态。

洪迈考证,韩愈的“蜿蜿蛇蛇”是委蛇同款。蜿蜿,又可写作宛宛、婉婉、宛蜒、蜿蜒,再至委婉、婉转,和委蛇一样,均有和顺自得的含义。据《康熙字典》,“蜿蜒,蛇行也”。

仔细想想,延维一词倒过来,不正是“蜿蜒”?

“犹”字为什么带“犬”

逶迤和委蛇是一家,可以倒过来写作“迤逶”。如《西游记》:“三藏牵着马,随后而行,迤逶行过山坡,忽见一座山庄。”联绵词的善变由此可见一斑。

更具代表性的,是“犹豫”。在《楚辞》中写作“夷犹”,王逸注释:“夷犹,犹豫也。”夷犹就是豫犹。“犹豫”在《易经》中写作“由豫”,在《楚辞》中还写作“容与”。汉代以后,“豫犹”产生“反转”,《史记》《汉书》都写作“犹豫”,《后汉书》又写作“冘豫”。

一个有趣的现象,“委蛇”“犹豫”都和动物相关。著名楚辞学者姜亮夫在《四十自述》一文中说:“汉儒释经,此例不明,望文生训,扞格莫通。故以犹豫、狐疑,指为畜兽,委蛇、首鼠,说焉虺虫,皆未明语言之效,而求之形似之间者也。”

“犹”的部首是“犬”,但《说文解字》说犹是猴属:“犹,玃属。”《尔雅》的解释有分歧,认为犹是鹿类:“犹如麂,善登木。”无论玃或麂,都与犬相似,因此“犹”字被假借来表示如同、好比、还、仍、尚且等义。

至于“豫”字,本义是大象。远古时河南一代气候温暖,多见大象,因此称豫州。

《庄子》中说“虚而委蛇”,《列子》中说“虚而猗移”。据《说文》,“猗,犬也。”猗常通假为“漪”“欹”等字,如《诗经》中的“涟猗”,就是“涟漪”。

再说苏轼名句“千里共婵娟”的“婵娟”,最初写作“婵蜎”,见于东汉张衡《西京赋》:“嚼清商而却转,增婵蜎以此豸。”古籍中又写作“婵媛”“掸援”。蜎(yuān),《尔雅》认为本义指孑孓(蚊幼虫)。《诗经》中说“蜎蜎者蠋”,“蜎蜎”形容毛虫蠕动,后来蜎貌被用来形容舞姿的柔顺曼妙。“蜎蜎”又变化出“涓涓”,形容溪流弯曲、缓流。

“首鼠”是什么鼠?

委蛇是蛇,首鼠是鼠吗?

首鼠两端出自《史记》。汉武帝时田蚡任丞相,韩安国走了田蚡的门路,被提拔为御史大夫。田蚡打算弹劾大臣窦婴,韩安国却给窦婴说好话。田蚡叱责他:“与长孺共一老秃翁,何为首鼠两端?”

首鼠二字,又作首施。《汉书·邓训传》:“小月氏胡,虽首施两端,汉亦时收其用。”清代王念孙则考证:“首施,犹首尾也。首尾两端,即今人所云进退无据也。”

宋代陆佃《埤雅》解释说:“鼠性疑,出穴多不果,故持两端谓之首鼠。”民国学者刘大白认为“首鼠”是“踌躇”的叠韵转变字。《现代汉语词典》即采纳此说。

《辞通》作者、近代训诂学家朱起凤曾因不知“首施”而发愤著书。他在浙江海宁安澜书院任教,见卷中有“首施两端”字样,疑为笔误,于是批道“当作‘首鼠’”。学生哗然,朱起凤因此事大受讥讽。先生此后立志,将音同音近通假、义同通用、形近而讹的词语,搜集整理,编成《辞通》这一“联绵词”词典。

“狐疑”是不是联绵词,争议最大。《颜氏家训》载:“狐之为兽,又多猜疑,故听河冰无流水声,然后敢渡。今俗云‘狐疑虎卜则其义也。”但清代学者王念孙认为狐疑是从嫌疑而来,《西游记》中写作“胡疑”。

“马虎”也是联绵词,与马、虎无关,而来自“模糊”“满胡”。今天的网络热词,很得此中要领,“猴赛雷”不是猴,“蒜鸟”也不算鸟。(完)

作者/五柳七