宋朝的一个地方军工厂,每年可以生产数以万计的火攻器具。宋朝的枪“炮”,究竟有多厉害?

枪炮,并不是欧洲人的专利。当欧洲的骑士还在冷兵器时代奔命沙场的时候,在宋朝,战争已经进入热武器的黎明时代。宋朝的一个地方军工厂,每年可以生产数以万计的火攻器具。宋朝的枪“炮”,究竟有多厉害?

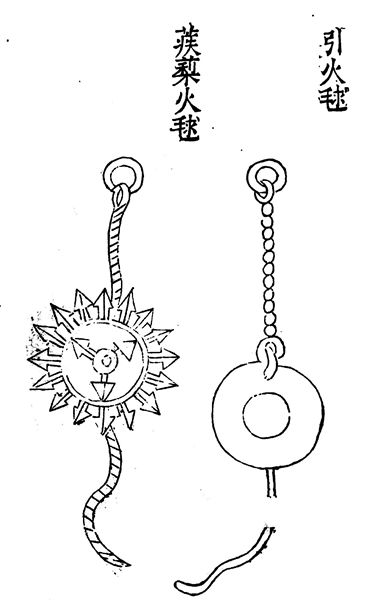

▲引火球和蒺藜火球,选自《武经总要》。(作者供《北京青年报》)

《东京梦华录》中的军事机密

读《东京梦华录》,在卷四“军头司”一节中,有如下叙述:“殿前司、步军司有虎翼,各二十指挥;虎翼水军、宣武,各十五指挥。神勇、广勇,各十指挥。飞山、床子弩、雄武、广固等指挥。”孟元老对“飞山”一词一晃而过,并未详加考证,可不要小觑这一简单词汇,它隐藏着宋朝最威猛的武力。

“飞山”指的是飞山雄武,这是北宋一支禁军番号,属侍卫步军司。飞山雄武属于炮兵,驻扎于彰化桥以北的外城城北或城郊地区。天禧二年(1018)四月戊子日,宋真宗皇帝驾临位于都城开封彰化桥北面的飞山雄武营练兵场。皇帝在临时搭建的行帐中停留,命令各支军队的卫士们发砲石,演练作战阵法。结束后,有四十四个技艺精湛的人被提升官职,皇帝还设宴款待了随行的大臣。

在《东京梦华录》卷一“河道”一节中,孟元老还有如下叙述:“东北曰五丈河,来自济、郓,般挽京东路粮斛入京城,自新曹门北入京。河上有桥五:东去,曰小横桥;次曰广备桥;次曰蔡市桥;次曰青晖桥、染院桥。”这里提及的“广备桥”,按照上述桥梁命名的模式,显然这座桥与“广备”有关。

“广备”是孟元老对“广备攻城作”的缩写,这是北宋东京十分重要的军工生产机构,又称东西广备或广备指挥。熙宁元年(1068)以前,该机构隶属于东西八作司,主要负责京城的建筑修缮事务,同时也承担攻城军器的制造工作。其内部原设二十一作,管辖杂役四指挥与工匠三指挥。至熙宁年间(1068-1077)设立军器监,管辖广备攻城作,经精简调整为十一作,包括火药作、青窑作、猛火油作、金火作、大木作、小木作、大炉作、小炉作、皮作、麻作和窟子作。调整以后的重心已经转向了军器制造,并尤其侧重于火药与火器的生产。广备攻城作是一个保密单位,军器监下发的公文,其他官员不能阅读和传写,对于泄密者要严惩。特别是对制作方法,在技术层面各司其职,禁止外传。

火药何时运用于军事

从北宋的广备攻城作,我们可以得知宋朝已经具备了火药与火器生产的技术。那么作为中国“四大发明”之一的火药,何时用到了军事上?

火药的发明纯属一帮炼丹人士的无心插柳或者说意外发现。按照宋初《太平广记》转引《续玄怪录》的记载,隋朝初年,一个名叫杜子春的人拜访一位炼丹仙师。夜间留宿时,丹炉突然迸发猛烈火焰,转眼间四面烈火熊熊,最终将房屋烧毁。这次意外事件,被视为早期火药可能被发现的重要线索。其实就是炼丹家在炼丹过程中,产生了失控的“丹炉之火”。虽然故事本身充满传奇色彩,但是在炼丹过程中,确实会有因为硫黄、硝石、炭等物质的混合物,引发剧烈燃烧。有年代可考的火药配方,可以参见唐元和三年(808)炼丹家清虚子所撰的《铅汞甲庚至宝集成》,在该书卷二有“伏火矾法”。中唐时期的《真元妙道要略》一书里记载:“有以硫黄、雄黄、合硝石并密,烧之,焰起,烧手面及烬屋舍者……合三黄等烧,立见祸事。”可见唐代中期,人们已熟知火药的燃烧和爆炸本性。

宋代路振《九国志》卷二“吴”列传“郑璠”一节中记载:“天祐初,王茂章征安仁义于润州,洎城陷,中十余疮,以功迁左先锋都尉。从攻豫章,璠以所部发机飞火,烧龙沙门,率壮士突火先登入城,焦灼被体……”在唐代天祐初年(904)的时候,王茂章奉命到润州(今江苏镇江)征讨一个叫安仁义的叛将。等到城池被攻破的时候,郑璠身中十几处创伤,因为立下战功,被提拔为“左先锋都尉”。

后来,他又跟随部队攻打豫章(今江西南昌)。在这次战斗中,郑璠指挥他的部下发射了“发机飞火”的武器,烧毁了龙沙门。他亲自率领一队勇士,顶着烈火,率先强行登城,冲入城内,身体因此被多处烧伤。“飞火”,据北宋初许洞的《虎钤经》卷六《火利第五十三》解释,就是“火炮、火箭之类”的东西,是用抛石机抛射的火药弹。这是火药用于军事上的最早记载。最初的炮写作“砲”,与抛石头有关,后来用抛石机抛火药弹了。

开宝三年(970)五月,兵部令史冯继升、岳义方向宋太祖“进火箭法,命试验,且赐衣物、束帛”。据《宋会要辑稿》记载,宋真宗咸平三年(1000)八月,“神卫水军队长唐福献亲制火箭、火球、火蒺藜。”“火球”是火药包,“火蒺藜”指的是在火药包中放置了“铁蒺藜”,杀伤力颇大。

咸平五年(1002)十月,“冀州团练使石普自言能为火毯、火箭,上召至便殿试之,与辅臣同观。”真宗皇帝都给予他们以奖励,以此鼓励更多的能人为大宋的国防事业作出更多、更大的贡献。其实这个时候的火箭还不是依靠火药的动力,所发射的火药箭,箭杆加有桦树皮制作的尾翼,箭头后方用五两火药填充,点燃后发射。“又有火箭,施火药于箭首,弓弩通用之。其傅药轻重,以弓力为准。”(《武经总要》前集)弓的优劣决定了火药箭射程的远近。

引火线先用在了烟火表演中

引火线在北宋的时候还未出现在军事上,倒是先用在了傀儡戏中的烟火表演。《东京梦华录》在“京瓦伎艺”一节中介绍北宋末年东京勾栏瓦肆的艺术表演情况的时候,提到了李外宁表演药法(发)傀儡。

在宋代,“药发傀儡”是一场令人惊叹的烟火表演。工匠们将纸人巧妙折叠,暗藏火药引线。当引线点燃,绚丽的烟花骤然迸发,原本静默的纸人仿佛被注入生命,瞬间舒展身姿,借助燃烧的推力凌空起舞、旋转飞腾,将木偶戏的魅力在火光与烟雾中演绎到极致。

靖康元年(1126)闰十一月十八日,金人攻打东水门的时候,北宋守军“于东壁……各授以火箭二十只、常箭五十只。每一火盆内烧锥十个,供二十人射者……”(《三朝北盟会编》“靖康中帙四十三”)守卫京城的士兵,每组配备一个火盆,火盆中烧着炭火,十个烧红的铁烧锥待用。当需用火箭打击金人的时候,就拿起烧红的铁锥点燃火箭,射向敌人。姚仲友使用火箭火砲等兵器,带领宋兵奋勇杀敌。“盖防贼人有火箭、火砲也。幸而金人不善制此二物。”(石茂良《避戎夜话》)因技术原因,引线并未能在军事上普及。

直到南宋才出现“药线”一词,临安的皇宫过除夕的时候,“至于爆仗,有为果子人物等类不一。而殿司所进屏风,外画钟馗捕鬼之类。而内藏药线,一爇连百余不绝。”(《武林旧事》卷四)“药线”就是引火线。

《武经总要》中的武器很威猛

《武经总要》是我国历史上第一部由官方组织编修的大型综合性兵书,也是现存最早的官修兵书。该书编撰于北宋庆历年间(约始于1040年),由宋仁宗下诏,命天章阁待制曾公亮、工部侍郎参知政事丁度等人领衔,召集一批通晓军事的文臣,设局专修,历时五年完成。该书详细记载了三种火药配方。

“凡一砲,七十人拽,一人定放,放五十步外,石重十二斤。”《武经总要》认为,砲是军队中的利器,无论是攻城、守城还是行军作战都会用到。守城时适合用重型砲,行军时则适合用轻便型——因此像旋风砲、单梢砲、虎蹲砲这类轻便型号常用于行军作战,而守城时各种类型都可以部署。在战阵中,可用火炮攻击敌军队伍,一旦击中其阵列,就能打乱他们的阵型。

《武经总要》还介绍了带病毒的“粪砲罐法”制作方法,在人尿中加入狼毒、草乌头、巴豆、皂角、砒霜、砒黄、白苏油、斑蝥、石灰等材料,煮沸后倒入容量大约为一斤半的小薄瓦罐里,用草塞紧罐口。将这种瓦罐放入砲中发射,用以攻击攻城敌军。它可以穿透铁甲,被击中的人会皮肤溃烂、形成毒疮。发射这种毒药弹的操作人员,需要将乌梅和甘草含在嘴里,以此来抵御毒气的侵害。此配方混合了多种剧毒和刺激性物质,加上石灰遇水会放热,白苏油作为可燃物。混合物质在发射飞溅后可能产生毒烟、火焰和化学灼伤,甚至“透铁甲,中则成疮溃烂”的可怕效果。可以说是最早的生化燃烧武器。

《武经总要》记载了蒺藜火球、霹雳火球等火器。蒺藜火球中有一个带有三根支叉、六个尖刺的铁制刃片,用火药将它裹成一个球体,中间贯穿一根长一丈二尺的麻绳。球体外再用纸和其他的药料混合涂敷包裹并安装了八枚带有倒钩铁蒺藜。如果敌军来攻城,都可以用抛石机将它们发射出去。

霹雳火球,内含三十片碎瓷片,与三四斤火药混合,然后用这些混合物包裹住那根竹子,做成一个球体,球的两头各留出一寸左右的竹竿。球体外面再涂敷上一层药。如果敌军挖掘地道来攻城,我方就也挖一条地道去迎击他们。相遇时,用烧红的火锥去点燃霹雳火球,它就会爆炸发出惊天霹雳响。然后,再用竹扇子把爆炸产生的浓烟和火焰扇向敌人,以熏烧他们。

还有一种毒药烟球,用于火攻时熏烧敌人。爆炸后冒出的毒气,吸入后轻则口鼻流血,重则当场死亡。

出现带“子弹”的原始步枪

南宋绍兴二年(1132)八月初四日,金兵围困德安(今湖北安陆),陈规组织城内军民坚守孤城。在战斗中,他发明了“火枪”。“又以火砲药,造下长竹竿火枪二十余条,撞枪、钩镰各数条,皆用两人共持一条,准备天桥近城于战棚上下使用”。(《守城录》卷四“李横寇德安六十五日引去”)

冷兵器时代,守城需“以长制短”,用长杆武器克制云梯、天桥。守城将士在实践中出真知,因地制宜设计出专克攻城的长杆武器。这种“火枪”,是先把火药装填在长竹竿内,战斗的时候点燃引火线,引燃火药喷射火焰,可以烧伤来敌。一改过去用抛石机发射火药的不精准,两人操控竹竿可以有的放矢、操纵火药。金人后来改良这种“火枪”,称为“飞火枪”,填入火药后点燃发射,火焰可喷射十余步远,无人敢靠近,在后来对抗元朝攻城部队的时候大显神威。

南宋绍兴三十一年(1161)十一月十八日,完颜亮率军队抵长江北岸,准备攻采石、取金陵。宋将虞允文征用民船,埋伏在七宝山后面,事先派一名骑兵带着旗帜埋伏在山顶,观察敌军动向。等到敌人的船队有一半渡过长江时,山顶上突然竖起了一面旗帜作为信号。埋伏的南宋水军立刻从山下的河道两旁冲入长江主航道。士兵们猫着腰,躲在船舱,狠踏车轮,驱动船只飞速行驶,金兵远远望去,看不到人。当两军接近时,宋军船中的突然发射出霹雳砲。这种炮是用纸质外壳,内填充石灰和硫黄。炮弹从空中落入水中,硫黄一碰到水就燃烧起火,并从水中爆炸迸发出来,声响如同雷鸣。纸壳破裂后,石灰飞扬,烟雾浓密,迷住了金兵人马的眼睛。宋军趁此机会迅速冲撞碾压金兵的船只,金兵人马纷纷落水溺亡,宋军大胜。

在与宋人的战斗中,金人也不断吸取血的教训,他们把霹雳砲进行改良,外壳由纸质变成了铁质,内装爆炸力强的火药。这种火器,金人称为震天雷,宋人叫铁火砲。宋宁宗嘉定十四年(1221),金兵攻打蕲州(今湖北蕲春),用抛石机发射这种像瓠形的爆炸火器,守城宋兵损失不小。清《钦定续文献统考》载“火砲名震天雷者,铁罐盛药,以火点之,砲起火发,其声如雷,闻百里外,所爇(ruò)围半亩之上,火点著甲铁皆透”。

很快南宋就抄了金人的作业,江陵府每月就可生产一两千门铁火炮。南宋景定二年(1261)由周应合纂修的《景定建康志》在卷三十九清晰地记载了当时马光祖在建康任上“创造、添修火攻器具,共六万三千七百五十四件”,其中铁砲壳一项就达35260件,重的达十斤、最轻的也有三斤。由此可见,宋朝还是有强大的军火生产力的。

宋度宗开庆元年(1259)寿春府(今安徽寿县)军民“又造突火枪,以钜竹为筒,内安子窠,如烧放,焰绝然后子窠发出,如炮声,远闻百五十余步”。(《宋史》卷一百九十七“兵十一”)《景定建康志》记载为“突火筒”。突火枪也是用巨竹做枪筒,内装火药和“子窠”,子窠类似子弹,以碎石子、铁块、瓷片制成。这应该是世界上最早的原始步枪了吧。(完)

作者/刘海永