中秋节起源于何时?在古代,人们也会互赠月饼吗?

中秋,褪去盛夏的酷热,清风送爽,夜凉如水。中秋,亦是稻谷金黄、秋粮满仓,农人望月祈愿、欢庆丰收的日子。作为中国传统三大节日之一,中秋节自古便承载着团圆与祝福的寓意。八月十五的月亮格外圆、格外亮。直至今日,人们仍会在中秋前后携礼走访亲友,而月饼,无疑是其中不可或缺的“标配”。那么,中秋节起源于何时?在古代,人们也会互赠月饼吗?

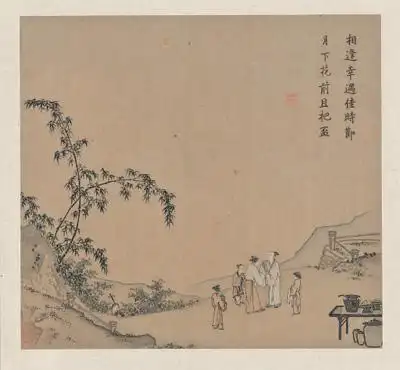

▲马远(南宋)《月下把杯图》(局部)。(图片来自天津博物馆)

“中秋节”一词始现宋朝

《周礼》记载:“中春,昼击土鼓,歙豳雅,以逆暑。中秋,夜迎寒,亦如之。凡国祈年于田祖,歙豳雅,击土鼓,以乐田唆。”意为在春季第二个月,白天敲击土鼓,吹奏《豳风》中的雅乐,以迎接清凉、驱散暑气;到了秋季第二个月,夜晚举行迎接寒气的仪式,流程与春日相同。每当国家向田神祈求丰年时,便吹奏《豳风》雅乐,敲击土鼓,以此敬祀田神,期盼五谷丰登。

《礼记》中提到:“天子春朝日,秋夕月。朝日以朝,夕月以夕。”这似乎描述了古代帝王顺应自然时序的祭祀礼制——天子在春天祭拜太阳,在秋天祭拜月亮,祭拜太阳在清晨,祭拜月亮在傍晚。由此可见,中秋的起源与古代先农祭祀典礼密切相关。此外,《礼记·月令》记载:“仲秋之月,养衰老,授几杖,行糜粥饮食。”这大概是“老有所养,幼有所教”的具体体现,但与中秋节日本身并无关联。

直到隋唐时期,中秋才真正发展为一个节日。唐初,中秋赏月、玩月的风俗逐渐兴起,这类活动多见于官员与文人阶层,他们常常在八月十五之夜与亲友相聚,一同赏月、赋诗、饮酒、闲谈。到了中唐,赏月聚会的风气逐渐延伸至民间,普通百姓家也开始盛行团聚、宴饮、祭月等习俗。这一时期,嫦娥奔月、吴刚伐桂、玉兔捣药,以及杨贵妃化身月神、唐明皇游月宫等神话传说广为流传,为中秋节增添了浓厚的浪漫色彩。

唐代还涌现出大量以中秋望月为主题的诗歌名篇。尤其是张九龄《望月怀远》中的“海上生明月,天涯共此时”,通过描绘明月升起的壮阔景象,抒发了即便远隔天涯,也能共享同一轮明月的深情。这既是对远方亲人的思念,也是跨越空间的情感共鸣,意境辽阔温暖,成为千古传诵的名句。宋朝文学家蒲积中编撰的《古今岁时杂咏》,收录了54位唐代诗人的93首中秋题材诗歌,内容多为借月抒情,但均未记录节俗活动。

“中秋节”这一名称,首次出现在宋代文献中。南宋吴自牧在《梦粱录》中写道:“八月十五日中秋节,此日三秋恰半,故谓之‘中秋’。”不过,宋朝的中秋节并不放假。不仅如此,这一天还有一批人格外忙碌,他们并非忙于过节,而是忙于科举考试。自宋太祖乾德四年(966年)恢复科举考试后,各州都要在八月十五日举行乡试。乡试每三年一次,八月十五当天,各州郡县及各路转运司均会安排考试。本州贡院仅允许本州及下属各县士人参考,各路转运司则允许寓居当地的士人、有官职的文武举人及宗女之夫等参加。

贡院附近供士子租住备考的房舍,即便只有一张床的小屋,租金也不低于数十楮(宋代纸币“会子”,因多用楮皮纸制成而得名)。亲朋好友送给参加乡试士子的点心,被称作“黄甲头魁鸡”。用吉祥的名称讨个好彩头,寓意考生能金榜题名、高中魁首。不过,参加地方选拔考试的人终究是少数,他们的忙碌丝毫没有影响普通百姓过节的欢乐与热闹。

苏轼大概率没吃过月饼

北宋熙宁九年(1076年)中秋,时任密州(今山东诸城)知州的苏轼彻夜饮酒,大醉后创作《水调歌头·明月几时有》,兼怀弟弟苏辙:“明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年……人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。”这首词成为宋词中中秋题材的经典之作,“但愿人长久,千里共婵娟”更是贯通古今、寄托美好祝福,被公认为中秋词中的绝唱。

有学者认为苏轼在中秋节吃过月饼,并以他《留别廉守》中的诗句“小饼如嚼月,中有酥与饴。悬知合浦人,长诵东坡诗”作为证据。实际上,诗中描述的只是一种带馅的圆形小甜点,并非月饼。“月饼”这一词汇,最早出现在南宋文献中。《梦粱录》卷十六“荤素从食店”记载:“市食点心,四时皆有,任便索唤,不误主顾……枣箍荷叶饼、芙蓉饼、菊花饼、月饼、梅花饼、开炉饼……”不过,这里的“月饼”并非现代意义上烤制的带馅月饼。

宋代确实有一种“团圆饼”,但并非用于中秋,而是作为订婚聘礼。《梦粱录》卷二十“嫁娶”一节提到,当时富贵人家下聘时,除了赠送贵重衣物与珠宝首饰,还需搭配花茶果物、团圆饼、羊酒等物品。由此可见,北宋的苏轼是吃不到月饼的。中秋节吃月饼的民俗,直到明代才开始盛行。明代《如梦录》记载:“至八月十五日,中秋佳节,祭月光,家家虔设清供月饼、西瓜、素肴、果品、毛豆等类,请客饮酒,名曰‘西瓜会’……节礼用月饼、西瓜、鲜果、鹅、鸭、肉肘……”

新酒在中秋节开卖

宋朝的中秋节,隆重而盛大。中秋前夕,京城里的各大酒店都会用彩绸、花饰精心装点门面,竖起彩绘旗杆,悬挂绣有“醉仙”图案的锦旗。每年清明节前,各家酒库便开始酿酒,到中秋前夕正好开售新酒。

新酒上市前,酒库会先发布告示,聘请装扮艳丽的官私妓女与乐队,举办盛大的宣传仪式。仪式当天清晨,各酒库的队伍整齐排列,前往州府教场等候点验:队伍最前方,有人高举三丈多高的白布“布牌”,上面写着“某酒库选到有名高手酒匠,酿造一色上等醲辣无比高酒,呈中第一”,由三五人扶着前行;随后是大鼓与数名乐官,接着是几担样酒;再往后,是装扮成八仙道人的演员、各类“社队”——如鱼儿活担、糖糕、面食、各色市食、车架、异桧奇松、赌钱行、渔父、出猎、台阁等主题队伍。

到了中秋节当天,全城各处都售卖新酒,百姓争相购买畅饮。刚到中午,各家酒店的酒就已售罄,纷纷摘下门前的酒旗。这一风俗在清代开封仍有延续,光绪《祥符县志》卷五“风俗志”记载:“是日也,凡酒家新酿初熟,例悬彩缯檐额,以告味佳。”与此同时,螃蟹新鲜上市,石榴、榅勃、梨、枣、栗子、葡萄,以及色彩鲜亮的橙子、橘子等各类水果、干果也正值应季,新鲜美味。

无论贫富俱狂欢

京师开封的中秋赏月风俗,与其他地方有所不同:满城百姓无论贫富,只要家中有十二三岁以上的孩子,都会给他们穿上成人服饰,让孩子自行出门赏月。正如《东京梦华录》所记:“中秋夜,市肆贵家,结饰台榭,民间争占酒楼玩月。”此时秋风送爽,白露微凉,丹桂飘香,圆月皎洁照亮人间。王孙公子与富贵人家,无不登上高楼、临窗赏月,或在宽敞的台榭中设宴,陈列珍馐美食,席间琴瑟和鸣、宾客把酒高歌,彻夜不停。

晏殊镇守南都时,好友王君玉正在馆阁担任校勘一职。晏殊特意上奏朝廷,将王君玉调来担任自己的签判官。二人性情相投,每日以赋诗饮酒为乐,每逢良辰佳节从不错过。有一年中秋,天空阴沉不见月光,厨房早已备好酒菜,晏殊却迟迟未出面。王君玉派人打探,得知晏殊已就寝,便提笔写下“只在浮云最深处,试凭弦管一吹开”两句诗,派人送给晏殊。晏殊在枕上读到诗句,顿时喜笑颜开,立刻披衣起身,安排宴席,召集乐师。到了夜半时分,果然云散月明,众人赏月畅饮,通宵达旦,尽享欢乐。

普通百姓家会在月台摆设家宴,与子女团聚过节;即便家境贫寒,也不愿错过佳节,宁愿变卖衣物换钱买酒,也要欢度这美好夜晚。中秋之夜,孩子们会在院子里烧香拜月,许下心愿:男孩盼望早日科举高中、功成名就;女孩则打扮得素雅端庄,希望自己能像嫦娥一样美丽,容颜如明月般皎洁。

御街边的店铺,白天纷纷陈列商品、争相展示自家货物;夜晚则灯火璀璨、光芒夺目,通宵不灭。住在皇宫附近的居民,深夜还能听到宫中传来的笙歌,宛若从云端飘来的仙乐。赏月的游人直到凌晨都不散去,街巷里嬉戏的孩童更是通宵玩耍,夜市也一直营业到天亮。

在南宋都城临安(今浙江杭州),每年八月中旬的钱塘江潮,比往常更加迅疾汹涌。从八月十一开始,就有人前往观潮,到了八月十六、十八两日,更是全城百姓倾城而出。中秋之夜,钱塘江上还会投放数十万盏名为“一点红”的羊皮小水灯,灯影漂浮在水面上,灿烂如繁星,场面极为壮观。

宋人还有一些与中秋月相关的说法:若中秋无月,荞麦便不会结果实,他们认为荞麦的生长结果与月亮有关。《岁时杂记》记载:“世传中秋月圆则兔多,阴则兔少。”人们相信,若中秋夜月光明亮,兔子对着月影嬉戏便会怀孕,来年能多生小兔;若海边的老蚌吞吐月影,就能多产明珠。因此,人们捕捉兔子、采集珍珠时,都会以中秋夜的天气来预测收成好坏。(原标题:“邂逅”宋朝中秋节)(完)

作者/刘海永