他与中国的缘分,更像一场跨越语言与时间的对话。

一个“句号稀有到让人崩溃”的作家,竟冲上了中国热搜第一。

10月9日,匈牙利作家拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊(László Krasznahorkai)荣获诺贝尔文学奖。不到一小时,他的名字点燃了微信读书的热搜榜。

这位以“难懂”闻名世界的作家,为何能在中国掀起阅读热?也许答案就在他的文字里——它们让人迷失,却也让人清醒。

从废墟到希望,从孤独到救赎,他写的不是故事,而是人类灵魂的回声。而他与中国的缘分,更像一场跨越语言与时间的对话。

▲匈牙利作家拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊。(图片来自诺贝尔奖官网)

当小说“难读”到能拍成7小时电影

如果你想了解拉斯洛,他的小说《撒旦探戈》绝对是必读之作。

对许多中国读者来说,这本书也成为了他们认识这位作家的第一扇窗。正是凭借《撒旦探戈》,拉斯洛一跃成为匈牙利当代最重要的作家之一,并获得了包括匈牙利国内多个文学奖项、美国文学奖和曼布克国际奖在内的众多荣誉。

这本书的故事复杂,叙事方式独特,简直是对读者耐心的终极考验。译者余泽民说:“若这书再长上几十页,估计我会得抑郁症的。”不过,对于想要挑战自己极限的读者来说,《撒旦探戈》也无疑是一块值得品味的“文学瑰宝”。

▲书籍《撒旦探戈》。(图片来自紫牛新闻)

而对于电影爱好者来说,拉斯洛这个名字并不陌生。他与匈牙利电影大师塔尔·贝拉的合作,带来了两部改编自拉斯洛小说的电影《撒旦探戈》和《鲸鱼马戏团》。

尤其是《撒旦探戈》这部电影,因其长达7小时的片长,被誉为“电影马拉松”,在电影史上占有一席之地。2019年亮相上影节的时候还有温馨提示,整部影片会有两次中场休息,以让观众缓一缓气。

虽然电影除了一场骗局外,几乎没有什么情节发展,却吸引了不少关注。美国艺术评论家苏珊‧桑塔格曾盛赞电影《撒旦探戈》:“七小时每一分钟皆雷霆万钧,引人入胜。但愿在我有生之年,年年都重看一遍。”

从“难读”到热搜,拉斯洛何以打动中国?

截止发稿前,微信读书热搜榜上均是拉斯洛的作品。一位因“难读”而著称的作家,如何迅速引起中国读者兴趣?

▲拉斯洛的作品占据微信读书的热搜榜前三。(图片来自微信读书截图)

拉斯洛的作品并不像很多畅销书那样一读就让人上瘾,反而经常让人感到挑战重重。许多人表示:“读了半页,怎么还没看到句号?”

别人写的是“爽文”,他写的是“劝退文”,结果劝退的人越多,好奇的人也越多。这或许正是拉斯洛的魅力所在——他用极具实验性的语言,挑战了我们对“阅读”的理解。

“我今天刚好拿到两本样书,晚上就听到拉斯洛获得诺奖的消息。读者们估计要下周才能拿到作品了。”人民文学出版社·九久读书人欧美文学组副主任、《世界在前进》责编骆玉龙说,拉斯洛的短篇小说集《世界在前进》恰好即将出版。签下这本书其实已是三四年前的事了,由于匈牙利语翻译难度较大,而拉斯洛的语言又颇具先锋和实验性质,翻译周期比英语、法语等作品长了数倍。

虽然他的作品结构复杂,充满隐喻,但它们也拥有一种深刻的吸引力。诺贝尔文学奖评审团指出,拉斯洛的作品“在世界末日的恐怖中,重申了艺术的力量”。

拉斯洛这次获奖,可以说是近几年诺贝尔文学奖赔率榜最“准”的一次了——虽然赔率榜单只能作为参考,但要知道拉斯洛在今年的榜单上几度登顶第一,长时间保持第二。

▲当地时间2012年7月11日,匈牙利皮利什圣伊万,拉斯洛·克拉斯诺霍尔卡伊在家中。(图片来自视觉中国)

两位“流浪者”的心灵碰撞,李白成了“精神导师”

虽然拉斯洛的作品语言晦涩,但他与中国的情缘,却是一段温暖又深刻的故事。这段跨越三十年的缘分,不仅改变了他的生活,更深刻地塑造了他的写作风格与哲学思考。

早在1990年,他第一次来中国,就对中国的文化深深着迷。他甚至让家人改用筷子吃饭,走到哪儿都搜集与中国相关的书籍,并且爱上了中餐、京剧。而最打动他的,是李白。

他曾说:“我喜欢他的豪放,我喜欢他谈醉酒,谈月亮,谈生活,谈分离,谈朋友——我喜欢他的律动,他无尽的能量,他流浪的心性——我喜欢李白,喜欢这个人。”原来,这位匈牙利作家心中有着一个李白情结。

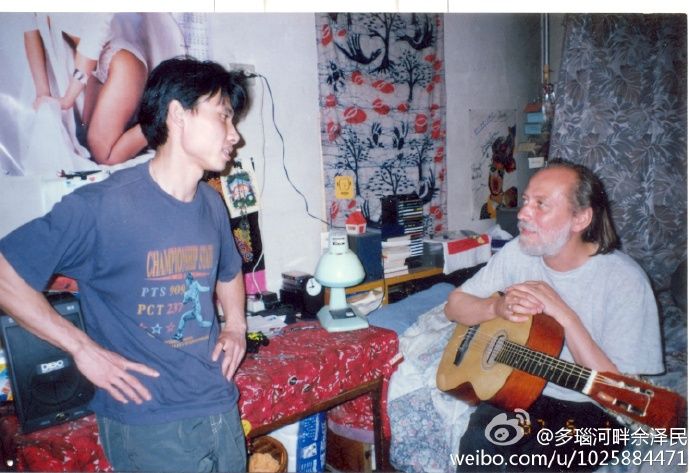

从那之后,他不只读李白,更想“走进”李白。他和好友余泽民一起,沿着李白的足迹登上泰山、行经三峡,走遍了近十座城市。那段旅程让他真正理解了诗意背后的山河与烟火,也让他发现——中国,不只是一个国家,而是一种气息。

拉斯洛曾形容中国是“世界上仅存的人文博物馆”。他迷恋老子的《道德经》和李白,也研究庄子与孔子,甚至为自己取了一个中文名——“好丘”,既是“美好的山丘”,也是对孔子的敬意。

▲1999年夏天,余泽民弟弟鼓手余伟民和拉斯洛在北京。(图片来自微博“多瑙河畔余泽民”)

那时,他的文学世界开始悄悄改变,尤其是他对东方文明的体验,成为创作的重要素材。

“我被震惊了,那是和我生活过的全然不同的世界。”他感受到中国历史的延续性与文化的深厚,这使他频繁前往东方旅行并进行创作。

东方的时间观、道家的“无为”、诗人的浪漫,都融入了他的语言节奏——那种被拉长的句子,像是在呼吸时间本身。

他的作品《苍穹下的荒废与哀愁》(2003),正源于这段东方之旅。他越来越关注人类文明在面对时间、荒野、未知和不可控力量时的脆弱性。

到了《下面的西王母》(2008),这种影响更为深远——他将中国道家故事、佛教元素和日本能剧糅合在一起,强调这些文化遗产的脆弱与消逝。他用斐波那契数列构建小说结构,让文字本身呈现出一种自然的螺旋。形式的秩序、思想的空灵、美学的克制,都在这本书中汇聚成他对“东方精神”的致敬。

可以说,拉斯洛不仅在写小说,也在进行一场文明的对话。他用文字打通了东西方的距离,让理性与神秘共存,让混沌也有秩序。

所以,如果你也想挑战自己,不妨从拉斯洛开始。读他的书,就像一场“文学版的电影马拉松”——前十分钟想退出,后十分钟却被彻底卷入。(完)

参考红星新闻客户端、潮新闻客户端、新京报、紫牛新闻、封面新闻等内容