“自从拉斯洛以记者身份前往中国之后,便深深迷恋上中国。”

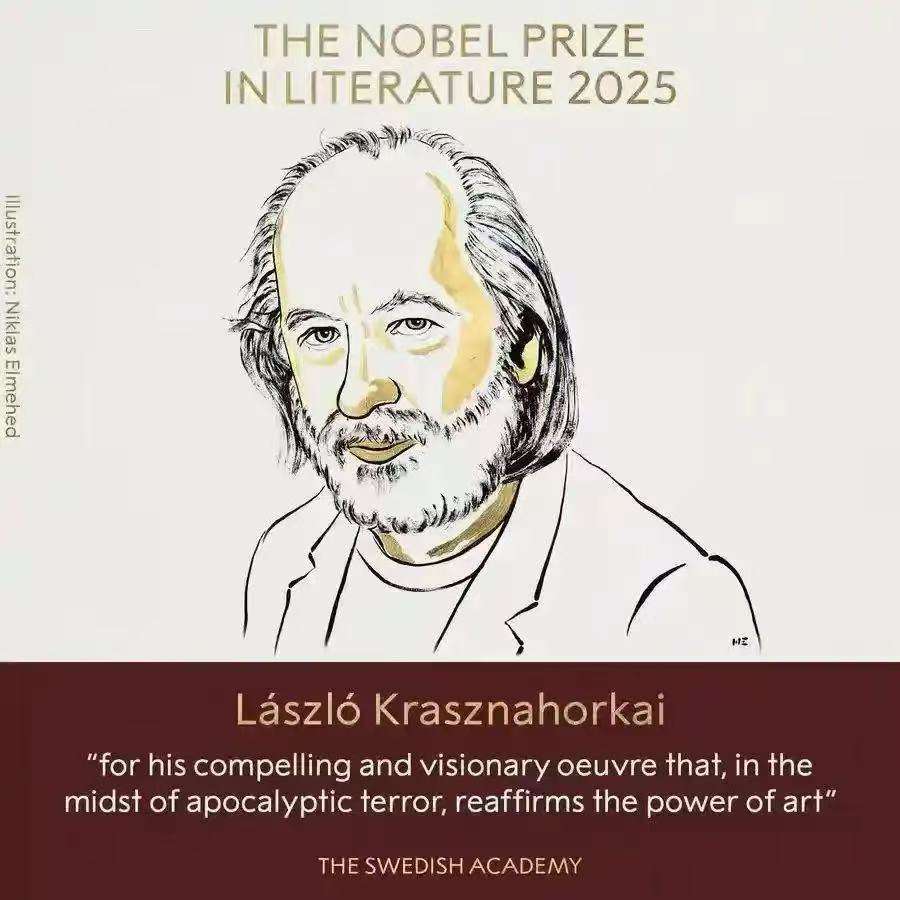

10月9日,2025年诺贝尔文学奖公布,匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛(LászlóKrasznahorkai)获此殊荣。评委会的颁奖词提到,“他引人入胜且富有远见的作品,在世界末日的恐怖中,再次证明了艺术的力量。”

▲图片来自诺贝尔奖官网。

作为匈牙利当代最重要的作家之一,拉斯洛获得过马洛伊奖在内的几乎所有匈牙利重要文学奖项,并于2014年获得美国文学奖。他的长篇小说《撒旦探戈》出版后即引起轰动,还被匈牙利著名导演贝拉·塔尔改编成电影。

拉斯洛对中国文化有着浓厚兴趣。上世纪八九十年代,他曾以记者身份访华,后来创作出散文体游记《乌兰巴托的囚徒》。拉斯洛的作品《北山、南湖、西路、东河》《天空下的废墟与忧愁》都蕴含着中国元素。

他曾谈到自己第一次到中国的经历,“我在北京大街上游荡,像做梦一样,跟不会英语的路人打听故宫在哪里。我对90年代的当代中国完全视而不见,只感到自己是在一个古老的帝国,这里悠久的历史和传统一直存在。回去以后我就成了中国文化的崇拜者和鼓吹者。”

▲克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的著作《撒旦探戈》。

曾翻译拉斯洛多部作品的余泽民与其相识32年,作为翻译和助手陪他游历中国。“自从拉斯洛以记者身份前往中国之后,便深深迷恋上中国,不仅称中国是‘世界上仅存的人文博物馆’,回家后还要求全家人改用筷子吃饭。”余泽民回忆道,“他爱吃中餐、爱听京剧,特别喜欢李白。他说,他读过大作家科斯托拉尼、大诗人沃莱什、普利策奖得主法鲁迪等人翻译的李白诗歌,惊讶于在唐代的中国怎么会出现一位欧洲人眼中的现代诗人?”而余泽民也曾陪伴拉斯洛在中国沿着李白的足迹走了近十座城市。

拉斯洛不仅对中国文化情有独钟,就连他的妻子卡梅拉·丘拉鲁,都是一位汉学家。丘拉鲁为拉斯洛的作品提供了文化交流的桥梁,尤其在亚洲题材作品中发挥了重要作用。她的学术背景和语言能力促进了拉斯洛对中国、日本等地的文化探索,其作品也因此融入了东方元素。2008年,拉斯洛将自己对东方文化的理解孕育出了一部艰涩深奥的作品《下面的西王母》,尝试把中国道家故事、佛教元素、日本能剧等融合一体。

此外,拉斯洛还有一张特别的中文名片,上面写着“好丘”二字。这是他特意请一位汉学家朋友为他起的中文名,寓意丰富:一方面,“好丘”象征“美丽的山丘”,他的家姓克拉斯诺霍尔卡伊就是一座山丘的地名;二是借“丘”字向孔夫子致敬。

在中文世界,拉斯洛的作品已多有译介。你准备从哪一部作品开始,踏入这位作家的文学世界?

参考潮新闻客户端、新华日报、第一财经、解放日报等内容资料