《清明上河图》自问世以来,便传承有序,在宫廷与民间几经辗转,画上钤有历代鉴藏印玺近百方。历朝历代,它皆被奉为神品。

“请自备折叠马扎和食物、饮用水”“至少要排10个小时的队”“排了此生最长的队”……

这些直白又略带无奈话,皆是游客们在参观完“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”展后,在网络上写下的真实评价。字里行间,仿佛能看到他们或疲惫、或吐槽的神情。

此次展览意义非凡,是为迎接故宫博物院成立一百周年而精心筹备。工作人员从故宫博物院195万余件馆藏文物中精挑细选,最终有200件(套)文物惊艳亮相,向世界全方位展示中华文明的永恒魅力。其中,备受瞩目的《清明上河图》被安排在故宫最大的展厅——午门展厅展出。但通往午门的楼梯狭窄逼仄,只能容下寥寥数人并排通行。也正因如此,当游客们满怀期待地前往午门展厅,一睹《清明上河图》的风采时,免不了要经历一番摩肩接踵、人挤人的艰难体验,排队的疲惫与漫长也就成了此次参观难以磨灭的记忆。

为何是神品?

《清明上河图》自问世以来,便传承有序,在宫廷与民间几经辗转,画上钤有历代鉴藏印玺近百方。历朝历代,皆被奉为神品。

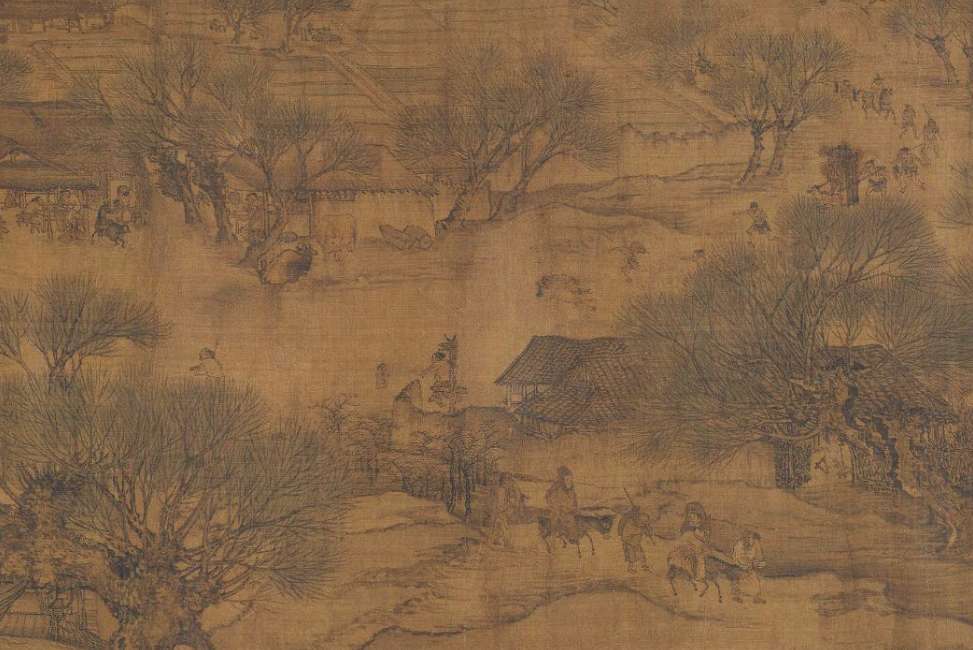

《清明上河图》创作于北宋时期,此画纵24.8厘米,横528厘米,生动描绘了北宋都城汴京(今河南开封)东角子门内外及汴河两岸的城乡景致与市井百态。

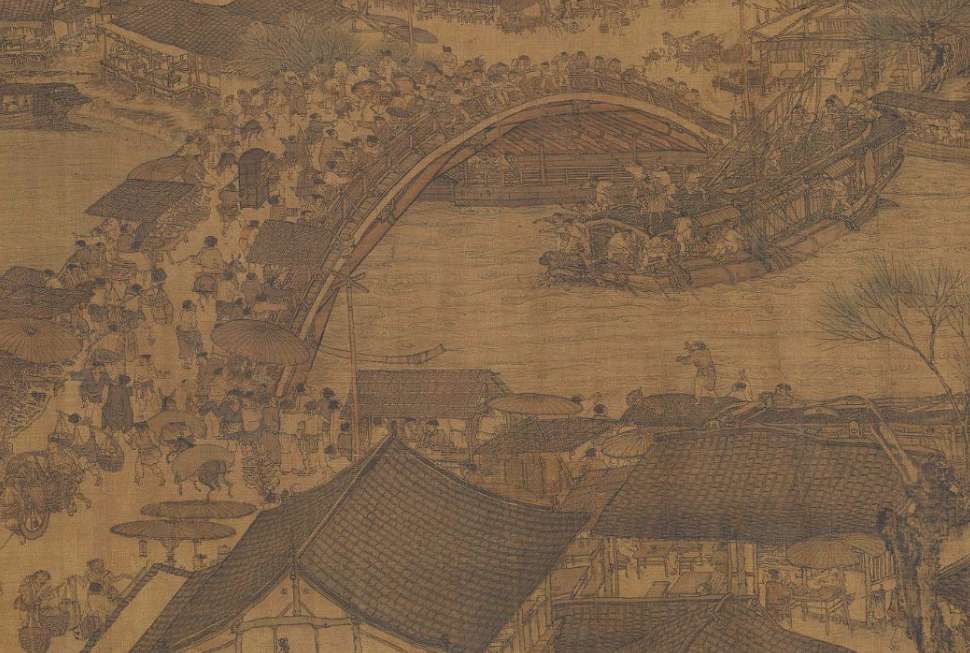

画中既有城外郊野的旖旎风光、漕运繁忙的汴河盛景,以及虹桥上下的人来人往,又有城内繁华热闹的街市。全图共绘有500余名人物、近百头牲畜、百余座房舍、25只舟船。这些繁杂的人物与场景,被巧妙编织进一系列情节之中,让整幅画宛如一幕幕精彩的话剧,虽内容丰富却丝毫不显杂乱,反而妙趣横生。

▲10月10日,北京故宫博物院建院100周年之际,从景山公园俯瞰故宫。(图片来自中新社)

▲10月10日,北京故宫博物院建院100周年之际,从景山公园俯瞰故宫。(图片来自中新社)

《清明上河图》不仅自带巨大的流量与吸引力,而且全画上下充满谜团,许多谜题至今仍争论不休。比如作者张择端的身世就极为神秘,史料中的记载少之又少。如今,人们对他的了解,主要依靠金人张著的跋文:“翰林张择端,字正道,东武人也。幼读书,游学于京师,后习绘事。本工其界画,尤嗜于舟车、市桥郭径,别成家数也”。

自张择端创作完成之后,这幅作品历经千年流传,过程可谓曲折坎坷、一波三折。

《清明上河图》最初被收藏于宋徽宗内府,北宋灭亡后,流落至金国。元朝初年,被元朝统治者纳入内廷。明代时,它又从宫廷转入民间,后被严嵩、严世蕃父子收藏。明隆庆年间,它再次被官府收没,第三次归入宫廷。万历六年,被大太监冯保获得并带出宫外。清乾隆年间,它被湖广总督毕沅收藏,嘉庆时期收入清内府,并著录于《石渠宝笈三编》。

清朝灭亡后,逊帝溥仪以赏赐其弟溥杰为名,将画偷运出宫,几经辗转来到伪满洲国所在的长春。日本投降后,溥仪把它遗失在长春机场,被一名抗日联军战士在一个大木箱中发现,最后又被杨仁恺在临时库房中重新发现,并从东北博物馆调回故宫博物院。

在手中滚动的四季画卷

接着让我们走近这幅画,《清明上河图》讲的真的是清明时节的故事吗?

近七十年来,学界对于《清明上河图》的探讨从未停歇,专家们各抒己见,有人认为画中描绘的是春日清明之景,有人则坚持是秋日风光,双方似乎都能自圆其说。

追问其答案,还得从古人观赏这类手卷绘画的方式说起。与如今在博物馆里直接将画作完全展开观看大不相同。手卷需拿在手中细细品鉴,通常需要一张长不足一米、宽四五十厘米的画案。观画者将手卷卷轴置于画案上,解开绳袋,一手缓缓展开画卷,一手适时收卷,如此一来,画卷的局部便如流水般依次呈现。观画者无法一览全貌,只能看到不断流动的局部画面。这就如同漫步在颐和园的长廊,沿途风景随着人的移动而变换,只不过在长廊中是人移动,而观赏手卷时是人静止、画面“流动”。手卷是画家独特的表达方式,画中的时间也是流动的,以此契合观众流动式的观赏体验,这与西方油画定格某一瞬间的表现手法截然不同。

由此可见,《清明上河图》所展现的并非某个固定的时间点,不是特定的某一天,也不是单一的某个季节,而是一年四季的流转,从头至尾宛如一个完整的四季轮回。若以这种视角看待此画,曾经关于春景与秋景的争论自然就迎刃而解了。

▲《清明上河图》局部,(图片来自故宫博物院官网)

▲《清明上河图》局部,(图片来自故宫博物院官网)

此时,若我们从微观视角深入观察画面细节,会发现此图开篇便是冬景:在城乡结合部,五人在寒风中艰难前行,男女主人骑在驴上,裹着厚衣、头戴风帽,其余几人也都将双手蜷入袖中,一副瑟缩怕冷的模样。随着画卷徐徐展开,天气逐渐转暖,阳光愈发明亮,人们的衣衫也愈发单薄,道路两旁,雨棚、雨伞渐渐多了起来。再往后,画面中赤膊或赤臂、仅着短裤的人越来越多,甚至在衙门外,有衙役脱下裤子,在大树下酣睡纳凉。

看似盛世,细看并非如此

说完了画中的一年四季,再来看看《清明上河图》勾勒出的汴京繁华盛景,画中店铺鳞次栉比,商业往来频繁,百业蓬勃发展,处处洋溢着盛世气象。然而,长久以来,对于此画意蕴的解读,向来众说纷纭,有人提出了别样观点。

明代南京礼部尚书邵宝就曾直言,这幅画的主题蕴含着“明盛忧危之志”,画中的种种情节能让人“触于目而警于心”。细观此画,确实存在一些令人触目惊心的细节。例如靠近卷首处,张择端描绘了一个穷困潦倒的汉子,他站在茶摊前,满心渴望能喝上一碗茶,可即便脱光了上衣,也寻不出一文钱。

实际上,张择端作画之时,看似太平的年景下,宋朝宫廷内外正悄然发生着变化。故宫博物院研究室原主任、美术史家余辉就曾深入解读过一个细节:图中绘有两处推车,推车上覆盖的苫布并非寻常布匹,而是写满了草书大字。余辉认为,这应是来自大户人家屏风上的布,书法作品原本贴在屏风上,被丢弃后,又被老百姓捡来再次利用。那么,这些屏风为何会被丢弃?更关键的是,张择端为何要两次描绘这样的细节?

余辉觉得,这与当时新旧党争引发的朝廷变故紧密相关。北宋崇宁年间,类似事件曾上演,旧党人如苏轼、黄庭坚等被宋徽宗废黜,还下令将他们的书和墨迹统统销毁。所以,画中的这一细节,极有可能是张择端对这一事件的隐晦表达。

▲《清明上河图》局部,(图片来自故宫博物院官网)

▲《清明上河图》局部,(图片来自故宫博物院官网)

倘若这就是张择端作画时的内心写照,那么对于画中的诸多情节,我们便会有全新的解读。尤其是那些极具戏剧张力的场景,其目的或许并非单纯增添画中的戏剧性,而是一种深沉情绪的表达。就像画卷高潮部分的船桥险情,余辉指出,这条河上船来船往本应秩序井然,却出现这样的意外险情,是因为当时管理已松懈,私粮违反规定进入了汴京漕运。此外,他还解读出各种不合常理之处:“惊马闯闹市、船桥险情、酗酒成风、占道经营、消防城防缺失等,综合起来构成了北宋后期的社会危机。”

简单了解了这幅画之后,你是否也想要一睹它的真容呢?那别忘了准备好马扎、食物和饮用水!(完)

参考中国新闻周刊、光明日报、浙江日报等