曹操是“奸雄”还是“英雄”?为什么被骂这么多年?

“这个剧是曹操导演的吧”“曹操这是拿错剧本了吧,为什么抄人家刘备的人设”“曹操,就是这个宇宙的完美圣人,超级白月光。坏事都是别人干的,他都是好人,故事里的人不是爱他就是嫉妒他。所有美德都是他的,已经多到要美拉德反应(食物烤糊了,会发生褐变)了”……

著名学者易中天编剧、监制的《三国的星空第一部》上线“国庆档”,豆瓣评分7.2,还说得过去,票房却远不如预期。

为了宣传该片,76岁的易老跑遍北京、武汉、郑州等地路演现场,亲至直播间站台,讲述为还原历史真相,主创团队付出的辛苦,至于“重新解读曹操形象”,早在2005年易老便通过《百家讲坛》《品三国》等节目表达出来,认为曹操“不虚伪、不矫情”,有政治智慧和远见卓识,当时便被称为“翻案”,但得到大多数观众的认同。

为何这么多年过去了,拍成电影,反而引起广泛争议?

一方面,学术科普与电影艺术不同,正如诸多影评人所指出的,《三国的星空第一部》存在情节简单、人物过度拔高、细节陈旧等缺陷。

另一方面,曹操的负面形象经长期积累而成,传播已千余年,现代人即使在理性上有了新认识,在情感上也难很快扭转,《三国的星空第一部》中曹操形象的变化太大,且缺乏个性,成了新版“高大全”。

曹操是“奸雄”还是“英雄”?为什么被骂这么多年?本文主要依据学者曹龙的《曹操形象演变研究》,试予解读。

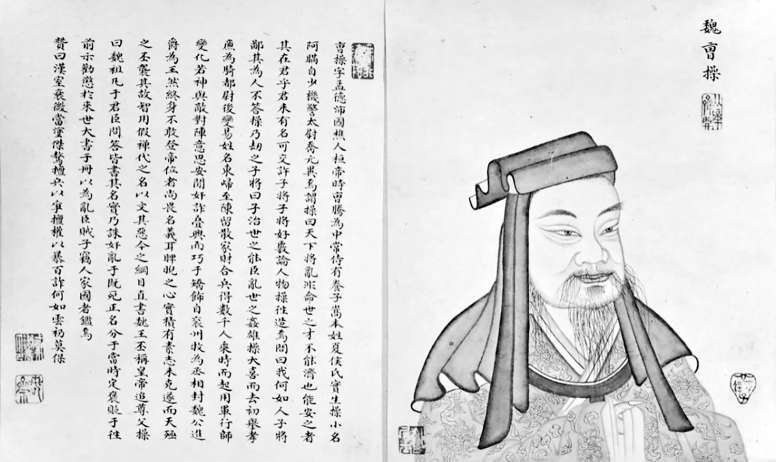

▲清人绘《帝王名臣像册·魏曹操》。(图片来自《北京晚报》)

陈寿不敢写差评

曹操是三国时著名的政治家、军事家和文学家,曹魏政权的奠基者。《三国志》称他“运筹演谋,鞭挞宇内,揽申(不害)、商(鞅)之法术,该韩(信)、白(起)之奇策,官方授材,各因其器,矫情任算,不念旧恶,终能总御皇机,克成洪业者,惟其明略最优也。抑可谓非常之人,超世之杰矣”,即无缺点的完人。

此说或有隐衷。魏晋是和平禅让,曹操后人、曹魏开国元勋后人尚在西晋任官,曹植之子曹志便与陈寿同朝。陈寿岂敢尽情书写?

比如曹操的生父曹嵩是如何过继给大太监曹腾的,《三国志》支支吾吾地称“莫能审其生出本末”,很长时期,人们认为曹嵩出自夏侯氏,曹操应叫夏侯操。但据学者巨南在《曹操的身世之谜》一文钩沉,2013年11月,复旦大学历史学和人类学联合课题组发布曹操家族DNA研究成果,证明曹嵩、曹操并非出自夏侯氏。

夏侯家与曹家是世代姻亲,曹操把女儿清河公主嫁给了夏侯楙,如他本姓夏侯,此举属家族内部通婚,在古代是禽兽之行的大忌。

巨南认为,曹嵩应是曹腾的兄弟之子,曹腾可能出身农家,少贫,当宦官后得富贵,过继子侄继香火,属正常操作。曹腾、曹嵩均以贪婪著称,曹家贪官多,可能是早年贫穷留下了心理阴影。官渡之战前,陈琳替袁绍写檄文,称“父嵩,乞丐携养,因赃假位”,曹操后来对陈琳抱怨:你骂我就算了,为什么骂我爹?

曹操默认其父曹嵩年轻时曾被“乞丐携养”,可见曹家当年之穷。陈寿不敢明写曹嵩的出身,当然更不敢写对曹操的负面评价。

成了“邪恶的机灵鬼”

陈寿暗含褒贬,申、商、韩、白皆法家,重利轻义,乱世不得已而用之,体现出儒生偏见:儒生无操作能力,不知曹操为何成事,只好夸他会用人、懂军事、有谋略等后天学不来的本事,是上天让他成功,至于后天可培养的道德修养,则予以否定。

宋文帝觉陈寿的记录太简单,命裴松之补注,裴从《武帝记》《曹瞒传》《袁暐献帝春秋》《异同杂语》等杂传中摘取材料,有些迹近小说,“颇伤杂芜”,却混入正史,强化了曹操的“奸雄”形象。

比如曹操少年时行为放荡,叔叔向曹嵩告状,曹操便装中风,其叔忙告知曹嵩,曹嵩赶到,曹操却举止正常,称叔叔有偏见,总说自己的坏话。曹嵩信以为真,不再相信告状。

再如曹操攻濮阳时,被吕布追杀,他与手下换马,吕布追来时问:“曹操何在?”曹操说“骑黄马的人就是”,得以逃生。

还有官渡之战时,许攸投曹操,问粮草还能支撑多久,曹操谎称一年,继而说半年、数月、一个月……真相是只剩三天。

裴松之也保留了对曹操有利的记录,比如战争中的奇谋。裴松之似乎更关注故事是否有趣,越有趣,就越信以为真。这种传奇化的想法,也体现在《世说新语》中,比如行军时士兵口渴难耐,曹操谎称前有梅林,想到梅子酸甜口味,士兵们果然加快步伐。另记曹操年少时被误当成贼,逃跑时,袁绍跌入荆棘丛,实在爬不出,曹操突大喊“贼在此”,吓得袁绍立刻从荆棘丛中跳了出来……

《世说新语》称“操虽姿貌短小,而神明英姿”,把他刻画成“邪恶的机灵鬼”。

从此“老瞒”变成贼

隋代对曹操的评价较正面,《隋书》称:“伯禹矢谟,成汤陈誓,汉光数行之札,魏武《接要》之书,济时拯物,无以加也。”将曹操著作视为最重要的政治文本,与大禹、商汤等伟人的著作并列。奇怪的是,隋人极赞曹操的音乐成就,即“昼则讲武策,夜则思经传,登高必赋,及造新诗,被之管弦,皆成乐章”。

不少唐代诗人赞曹操的军事成就,但多指摘其晚年修铜雀台是丧失斗志、耽于享乐,且较多提他欺诈、残忍一面。唐传奇记,曹操“残人性命,重伎艺”,一歌伎“性甚慧,而声响入云”,操爱其声未忍杀,便从群妾中找出二人,声音与歌伎相近,“密令教授,数月乃成”,然后将歌伎杀死。

宋代时,司马光在《资治通鉴》中比较认可曹操,称他“雅性节俭,不好华丽。故能芟刈群雄,几平海内”,可随着说书推广,民间对曹操评价走低,苏轼在《东坡志林》中记:“至说三国事,闻刘玄德败,颦蹙有出涕者;闻曹操败,即喜唱快。”

诸葛亮在《后出师表》中称:“曹操智计,殊绝于人,其用兵也,仿佛孙吴。”在正史中,曹操百战百胜,可在民间说书中,却成了常败将军,谋略不足,总被诸葛亮戏弄,武力值上也比不过刘关张。

南宋偏安,虽打不过金人,却能仇恨曹操。朱熹将曹魏排除在正统之外,他在《朱子语类》中称:“曹操作诗必说周公……他也是做得个贼起,不惟窃国之柄,和圣人之法也窃了。”

视曹操为汉贼,成南宋人的共识。据曹龙钩沉,宋元词曲多称曹操为“老瞒”,表现出贬低意味。

“道德问责”成妙药

受《三国演义》影响,明清是曹操声誉最低的时期。

在明嘉靖本的《三国演义》中,作者罗贯中还写了一些曹操的“好事”,如刺杀董卓、礼贤下士、官渡之战、青梅煮酒论英雄等,但负面内容更多,比如虐杀董承,其实董承并非忠臣,据《献帝起居注》,董承密谋反曹时,曾对王子服说:吕不韦把子楚当“奇货”,成秦国丞相,我们就是今天的吕不韦。罗贯中把董承的死写得极其壮烈,以突出曹操奸恶,此外,写祢衡击鼓骂曹、杀孔融等,是为把曹操与文化人对立起来。这些刻画彼此矛盾,使曹操一会儿成“英雄”,一会儿成“奸雄”。

到清代毛评本《三国演义》时,进一步强化“贬曹”。比如杀杨修,杨修是袁术的外甥,注定无法融入曹魏集团,他的死早已注定,毛宗岗父子却加入正史中没有的鸡肋桥段,突出了曹操的“奸雄”性格。再如误杀吕伯奢全家,史书中提到四种原因,《魏书》称曹操是自卫,毛宗岗父子改成曹操误杀后不悔过,对陈宫说:“宁可我负天下人,不可让天下人负我。”

接力操作下,曹操形象终于统一——恶毒的“古今奸雄中第一奇人”,篡夺了汉家江山。《三国演义》风靡,带火了“三国戏”,随着剧作家们的加入,曹操形象更不堪。

曹操的形象持续跌落史呈现出一大特色:每到时代出现危机,人们找不到解决方案时,就会拿曹操扎筏,以缓解内心的道德焦虑,随着人们越来越习惯用“道德问责”替代理性方法,日渐落入泛伦理化的误区中,曹操的名声便一路向下,再无法反弹。

曹操为何不篡位

曹操真是奸雄吗?

曹操对汉室是有感情的,他常说:“累叶受恩,膺荷洪施,不敢顾命。”特别是早年在《让县自明本志令》中称:“人臣之贵已极,意望已过。”“设使国家无有孤,不知当几人称帝,几人称王。”

后人称曹操“挟天子以令诸侯”,但正如学者尹韵公所说:汉献帝这面旗,对曹操扫灭群雄、统一北方的事业,实际上几无帮助。

汉献帝即位时仅9岁,曹操迎到许都前,汉献帝境况凄惨,先被李榷、郭汜劫持,后被杨奉等白波贼虏获。沮授、田丰、郭图都劝袁绍收留汉献帝,袁绍不同意,一是认为汉献帝不足以号令天下,二是接手董卓扶持的傀儡,有损名誉。袁绍正与公孙瓒死战,也无暇顾及。

汉献帝曾下诏吕布,让其“挟”自己,吕布借口粮草不足,予以拒绝。

仅在对抗袁绍时,汉献帝发挥了一点作用。袁绍知汉献帝定都许都,怕曹操坐大,要汉献帝迁至自己掌控的邺城,引发官渡之战,双方兵力比为5.5比1(袁军11万人,曹军2万人),曹操差点被灭。

迎汉献帝,也许能“挟天子以令士人”、增加手下贵族的忠诚度,但赤壁惨败后,曹操的内部声望降到最低点,汉献帝成了负面资产——随时可能被拥立,与曹操为敌。

在此危机下,曹操只能架空汉献帝,进而产生取代汉献帝的想法,可曹操始终没这么做。建安二十四年(219年),孙权“上书称臣于操,称说天命”,即劝曹操当皇帝,曹操讽刺说:这小子想把我放火上烤。

曹操不篡位,除了忠诚于汉,可能也有看不起刘备、孙权之意,不屑与他们为伍。

“两个曹操”互借鉴

《三国的星空第一部》的观点,110多年前章太炎先生已提出。

1914年1月初,袁世凯将章太炎骗至总统府囚禁,称不写“劝进书”,便不释放他。在此期间,章太炎写了《魏武帝颂》等文。

据学者赵梦帆在《章太炎对曹操历史形象的重构》中钩沉,章太炎在文中提到东汉末期豪强崛起,土地兼并严重,平民受欺。豪强们形成强大的地方势力,“禁暴止戈,威谋靡竞”,长期征战。

曹操从入仕起,便力主执法公平,不避豪强,他善用人才、恭俭廉谨、努力发展生产。当都城洛阳“宫室烧尽,街陌荒芜,百官披荆棘,依丘墙间……尚书郎以下,自出樵采,或饥死墙壁间”时,曹操治下却“所在积谷,仓廪皆满”。

章太炎赞曹操,因时人常将袁世凯比作曹操,章太炎之意是:曹操是造福百姓的大英雄,袁世凯只会祸害百姓。章太炎是国学大师,言必有据。鲁迅说:“曹操是一个很有本事的人,至少是一个英雄,我虽不是曹操一党,但无论如何,总是非常佩服他。”应是受其师影响。

随着社会转型,现代人更重实证,千年来对曹操的污蔑确有修正的必要,但不宜从一个极端走向另一个极端,给观众以“拿错剧本”的错觉。在大众的脑海中有两个曹操,一个是“文学曹操”,被写成奸臣,一个是“史学曹操”,是复杂人物。

两个曹操可互借鉴:历代建构的“文学曹操”不真实,但好玩、生动;“史学曹操”真实,如何变得可读、有趣,还需创作者的努力。(完)