在11月14日开幕的2025世界中文大会上,这篇布满批注的演讲稿,见证了一名中文学习者的热忱。

▲2025年11月14日,2025世界中文大会开幕式上,北京语言大学美国籍硕士留学生龙金洋(Nicolas Goldring)用流利的中文发言,这篇布满批注的演讲稿,见证了一名中文学习者的热忱。视频 卞正锋

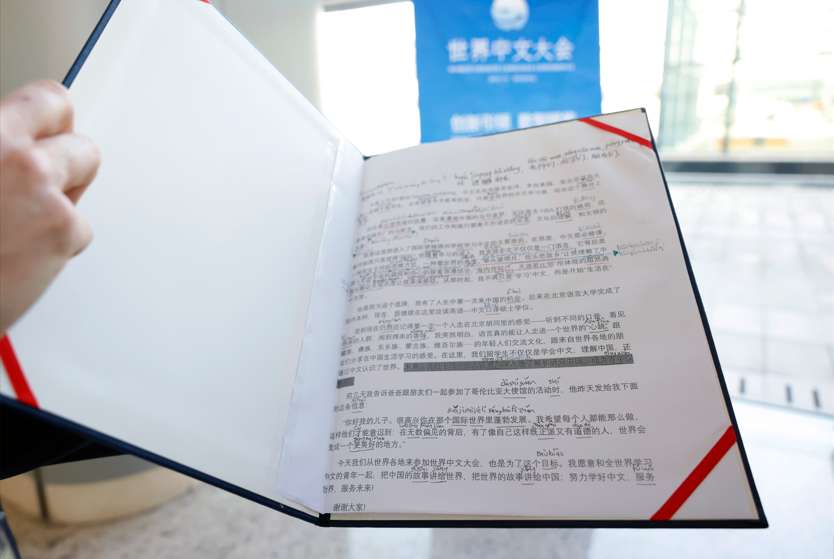

【东西问客户端11月17日电】灯光聚焦在中国国家会议中心的主席台,一位美国青年手中的讲稿格外引人注目。密密麻麻的汉字间,缀满了拼音和黑色批注。当北京语言大学美国籍硕士留学生龙金洋(Nicolas Goldring)用流利的中文表达出“努力学好中文,服务世界,服务未来”时,台下响起热烈掌声。

在11月14日开幕的2025世界中文大会上,这篇布满批注的演讲稿,见证了一名中文学习者的热忱。

写满拼音的中文演讲稿

“无论是出使西域的张骞,还是漫游中国的马可·波罗......他们的工作和旅行都离不开语言的交流,文化的理解,和文明的互鉴。”龙金洋的演讲从历史人物切入,引用“举头望明月,低头思故乡”“海内存知己,天涯若比邻”等诗句,将中文学习与文明对话紧密相连。

“出使西域的张骞”旁注明了拼音,“海内存知己,天涯若比邻”旁标上了音调。“有些字我认识,但声调可能不准。”这位24岁的美国青年坦言,这些批注是他准确表达的“导航图”。

▲2025年11月14日,发言结束后,龙金洋在现场接受媒体采访。卞正锋 摄

龙金洋在接受专访时透露,初稿由英文写成,经得克萨斯州国际领袖学校的老师翻译成中文后,北京语言大学的多位老师又协助调整语序、修正用典,并纠正发音。

从“初识中文”到“深入体会”

2013年,龙金洋在得克萨斯州国际领袖学校开始学习中文。“刚开始我只是觉得‘好玩’。”他回忆道,“随着学习的深入,我发现中文不仅仅是一门语言,它背后是一种完全不同的思维方式。”

2017年,他第一次来到中国,走访了包括上海、苏州、广州等六座城市。

“我到现在仍然记得第一次,一个人走在北京胡同里的感觉:听到不同的口音,看见热闹的人群,闻到烤串的香味,我突然明白,语言真的能让人走进一个世界的‘心跳’。”这句话最终成为了他演讲稿中最动人的表达。

2019年,他进入北京语言大学预科教育学院学习中文。后来,在该校攻读汉语言专业本科,今年更成为英语-中文口译硕士新生。

演讲稿中“与藏族、彝族、东乡族、蒙古族、维吾尔族青年交流”的细节,源于他的真实经历。龙金洋提到北京昌平区一家名为“1376”的咖啡厅:“那里有许多彝族员工,成了我的朋友。在北京语言大学,我还结识了东乡族、蒙古族同学,他们的热情让我感受到中国的多元文化。”

“天涯若比邻”的现实写照

开幕式后,龙金洋连发多条朋友圈。

▲2025年11月14日,龙金洋展示他的发言稿,布满批注。卞正锋 摄

一条引用“海内存知己,天涯若比邻”,致谢母校与老师。还有在会场上,用英文记录下,与来自巴布亚新几内亚、印度等国际友人的欢聚画面。他写道:“今天确实是一个令人惊叹的日子。”

龙金洋在中国的成长,远在大洋彼岸的父亲也看在眼里。

当父亲得知他参加了哥伦比亚驻华大使馆的活动后,发来这样一条信息:“你好,我的儿子。很高兴你在那个国际世界里蓬勃发展。我希望每个人都能那么做,这样他们才能意识到:在无数偏见的背后,有了像自己这样既正派又有道德的人,世界会变成一个更美好的地方。”

父亲的期许,与龙金洋在世界中文大会上发出的青年倡议不谋而合。

“今天我们从世界各地参加世界中文大会,也是为了这个目标。”他郑重说道,“我愿意和全世界学习中文的青年一起,把中国的故事讲给世界,把世界的故事讲给中国;努力学好中文,服务世界,服务未来!”

演讲结束,台下掌声响起。那份写满标注的演讲稿,见证了一次跨越文化的对话。(完)

作者/孙晨慧