中国历史文化长河中,神话小说《封神榜》不仅是一部脍炙人口的古典小说,更是道教文化的重要载体。

中国历史文化长河中,神话小说《封神榜》(又名《封神演义》)不仅是一部脍炙人口的古典小说,更是道教文化的重要载体。如果我们将历史视角再放宽就不难发现,作为中国道教发展的重要时期,道教在明代与政治、文化、民间信仰深度融合,形成了独特的社会影响力。

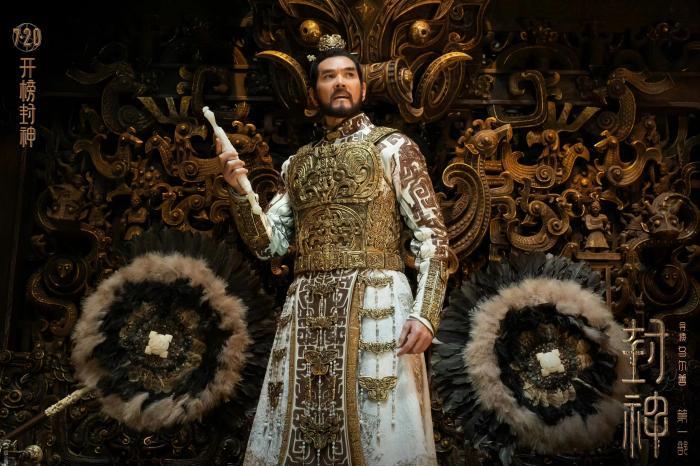

▲图片来自《封神第一部》官方微博。

▲图片来自《封神第一部》官方微博。

《封神榜》中的道教印迹

遑遑百回的《封神榜》,写的是武王伐纣、众仙渡劫的故事。前三十回着重写纣王的暴虐,后七十回主要写商周的战争,纣王凶而自焚,武王夺取天下,分封列国。作品中哪吒闹东海、姜太公遇文王、妲己设计害比干、以至神荼郁垒、哼哈二将、混元金斗等故事,历来为人们津津乐道。

历史地看,《封神榜》绝非凭空而出。姜子牙斩将封神之说,早就传闻于说词者之口,元刊《武王伐纣平话》,伐纣斩将的故事已具雏形。从《武王伐纣平话》到《封神榜》有个中间环节,就是明代万历年间余邵鱼编集的《列国志传》,此书采用大量民间传说,对故事进一步做了推演、扩大。可以说,《武王伐纣平话》和《列国志传》为《封神榜》提供了情节总构架和部分人物形象、情节单元。正因为此,许多地方戏剧目、曲艺唱本、说书平话,多取材集合于《封神榜》的那些民间传说,无意间为《封神榜》的广泛普及扩大了影响力。

《封神榜》设定的商周之交,是一个人神共存的时代。书中的神话人物,如太乙真人、哪吒、杨戬等,都与道教有着千丝万缕的联系。太乙真人这一形象不仅体现了道教中师道尊严的传统,也反映了道教对智慧与力量的崇尚。哪吒的勇敢与正义,更是道教文化中的典型代表。哪吒从顽童到英雄的转变,体现了道教中成长与救赎的主题。道教宫观中,太乙真人与哪吒的形象常常被供奉。信徒们前来祈福,祈求智慧与勇气。每年的庙会与宗教节日,人们还会表演《封神榜》中的故事,以此纪念这些神话人物,传承道教文化。

《封神榜》不仅仅是一部文学作品,它更是道教文化在现实中的映照。道教作为中国本土宗教,深深根植于民间信仰与日常生活中,《封神榜》中的许多人物与故事,早已成为道教仪式与民间信仰的一部分。无论是太乙真人的智慧,还是哪吒的勇敢,这些形象都深深烙印在中国文化的记忆中。

天人合一、道法自然是道教的核心思想,人们通过《封神榜》中的故事,重新审视人与自然、人与社会的关系,寻找内心的平衡与和谐。《封神榜》与道教的关系,如同一幅历史与现实交织的画卷。在这幅画卷中,我们看到了神话与历史的交融,看到了传统文化在现代社会中的传承与创新。

《封神榜》作者八成是一位道士

对于《封神榜》的作者身份,历史上一直存有争议。学术上还是倾向于明代的许仲琳,直接证据是,大约成书于隆庆、万历年间的《封神榜》,有“许仲琳”的署名。但这也仅为孤证。

史籍里关于许仲琳的生平资料非常稀少,“号钟山逸叟,应天府人,明代小说家”“约嘉靖末前后在世,事迹不详”“善为通俗小说”……许仲琳一名最早出现在清代学者梁章钜的《浪迹续谈》。梁章钜在《归田琐记》中引用林樾亭之口,讲了一个故事,说是从前有个读书人,在他大女儿出嫁时用尽了家财,二女儿因此很埋怨,这位读书人安慰她别担心,后来就根据《尚书武成篇》中“惟尔有神,尚克相予”之类的话语,敷衍成了《封神传》(即《封神榜》)一书给二女儿作陪嫁。二女婿将书稿出版销售后,竟获得了很多财富。但梁章钜在其《浪迹续谈卷六封神传》中又另有说法,他仍借林樾亭之口,说《封神传》是明代一位饱学儒生所作,“意欲与《西游记》《水浒传》鼎足而三”。

梁章钜似乎是有意要混淆是非,为难后人。无论为利还是为名,不过他提供的两种说法,大致可以肯定作者是一位比较有才华的读书人。

我倒认为,《封神榜》的作者八成是一位道士,或许是作者想借用《封神榜》这个“壳”,既通俗易懂又由浅入深,生动形象地介绍并弘扬道教。明代之前的道教不是高深莫测就是符箓鬼神充斥,可以说,是《封神榜》的出现,将传统的道教形象深植于民间,得到了最大程度上的普及与宣扬。事实上,这样的尝试不但取得了极好的效果,也让芸芸众生在喜闻乐见(包括以此改编的戏剧)中潜移默化地接受。站在今天的传播学理论上看,《封神榜》的作者不仅精通道教,还通晓现代传播艺术,擅长读心术,知道用户在哪里,更知道如何牢牢吸引受众眼球。

而陆长庚,就是这样一个人。《传奇汇考》是清代一部著名的戏曲论著,此书有一句“《封神传》系元时道士陆长庚所作”。历史学家张政烺先生认为,书中“元时”为“明时”之误。陆西星,字长庚,明朝人,多次参加乡试,都未获取好成绩,于是抛弃儒服,头顶黄冠作方外游客,遍访高人异士,学到不少仙真秘诀,后来撰写了数十种有关仙释的书籍,并为《庄子》作注,名《南华副墨》。清代时就有不少学者认为,以其经历与修养,陆西星应该是《封神榜》最合适的作者。咸丰年间的《重修兴化县志》也说:“陆西星,聪明过人,颇具才华。”

除许仲琳、陆长庚外,还有学者认为《封神榜》的作者还有李云翔、王世贞等,如今仍是一个谜——那是专家们的事,于我们而言已经不重要,那些过往的名字只不过是一个符号,我们所认同的,是《封神榜》本身所留下的遗产。

四大名著为何三部诞生在明代?

明代皇室对道教有较高的尊崇,尤其是明成祖朱棣和明世宗嘉靖皇帝。朱棣在夺取皇位后,为了巩固统治,宣称自己得到了真武大帝(道教神祇)的庇佑,并在武当山大兴土木修建宫观,武当山成为道教圣地。痴迷于道教炼丹术的嘉靖皇帝,也是明代最崇道的皇帝之一。为了追求长生不老,他甚至长年不上朝,专心修道,还封赏了许多道士并许以高官厚禄,道教在嘉靖时期有着极高的政治地位。

有了皇帝的偏爱,民间道教当然活跃,比如关帝、妈祖等民间神祇被道教吸收并神化。不仅如此,以符箓、斋醮为主要特点的正一道是明代道教的主要派系之一,不但广受皇室重视,在民间也影响广泛,基本占领了中国南方地区;而强调清修和道德修养,以修炼内丹为主的全真道,则牢牢占据了中国北方地区。

这是中国道教一次重要的南北分野。

小说是现实社会的折射。明代社会佛教、道教的世俗化,民间信仰的流行,这些元素不可避免地被吸收到小说里,比如《西游记》里的佛道元素,《封神榜》的神仙体系。到明代中后期,政治腐败,宦官专权,社会矛盾加剧,明代又是中国历史上意识形态管制最为严格的时期,一不小心就会遭文字狱。小说家们只有借古讽今,神魔小说正好可以用虚幻荒诞的故事来反映现实,或者提供一种逃避现实苦难的途径。《封神榜》正可以如鱼得水,将情感委托给人们看不见的鬼神,任由嬉笑怒骂,找到自己的抒写乐趣。

这样的生存土壤与民众基础,或许正是四大名著中为何有三部诞生在明代的重要诱因。《水浒传》的现实批判,《三国演义》中的忠义精神,《西游记》中的取经理想,都在后世成为经典并在民众中产生了广泛影响。鲁迅先生曾说:“中国根柢全在道教,……以此读史,有多种问题可迎刃而解。”日本道教研究专家橘朴更直白地呼应:“要理解中国人,无论如何要首先理解道教。”鲁迅虽然对《封神榜》评价不高(认为《封神榜》其间时出佛名,偶说名教,混合三教,略如《西游》,然其根柢,则方士之见而已),但不可否认的是,《封神榜》仍然如一颗璀璨的明珠,闪耀着神话与历史交织的光芒。

《封神榜》不愧为道教最精彩的形象宣传品,为道教在世俗生活中的发扬光大摇旗呐喊,功不可没。透过《封神榜》,我们更可以窥见道教在中国历史与现实中的深远影响。(完)

作者/章夫