在当今这个技术高度发展的时代,智能手机、互联网、人工智能等科技产品已经渗透到我们生活的方方面面。

在当今这个技术高度发展的时代,智能手机、互联网、人工智能等科技产品已经渗透到我们生活的方方面面。我们在享受着技术带来的便利的同时,也时刻感受到它带来的种种问题。我们不得不问,技术的快速发展,是不是真的让我们变得更加幸福了?抑或是,它正在悄悄改变我们的思维方式,甚至威胁到我们的精神世界?中国传统思想经典《庄子》一书中有大量关于技术问题的讨论,重读这些讨论对于我们看待当代的技术发展或许有一定的启示和帮助。

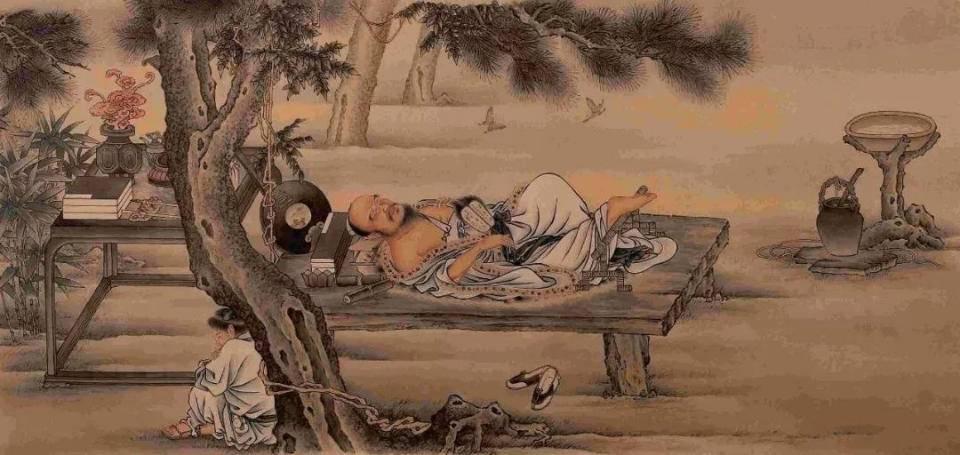

▲元代刘贯道《梦蝶图》。藏美国王己千先生怀云楼

《庄子》中讲了很多我们耳熟能详的寓言故事,包括庖丁解牛、轮扁斫轮、痀偻承蜩等等。庄子在这些故事中探讨了技术的目的、技术与养生、技术与精神修炼的关系等话题。其中,有一个故事尤其值得注意,即《天地篇》所讲的“圃者拒机”。

这个故事讲的是孔子的弟子子贡从楚国游历返回晋国,经过汉水的南岸,看见一位老丈正在菜园里整地开畦。为了浇地,他打了一条地道通到井中,然后抱着水瓮从井里舀水,一趟又一趟吃力地运到地里,用力甚多而功效甚少。子贡跟他介绍说,现在有一种机械叫桔槔(一种利用杠杆原理使从井中汲水更省力的工具),用它从井里提水,速度非常快,水犹如沸腾了一样向外溢出,每天可以浇灌上百个菜畦,用力很少而功效颇多。子贡劝种菜的老人试一试这个器械。

而这位老人却拒绝了,并面起怒色讥笑说:“我从我的老师那里听到这样的话,有了机械之类的东西必定会出现机巧之类的事,有了机巧之类的事必定会出现机变之类的心思。机变的心思存留在胸中,那么不曾受到世俗沾染的纯洁空明的心境就不完整齐备;纯洁空明的心境不完备,那么精神就不会专一安定;精神不能专一安定的人,大道也就不会充实他的心田。我不是不知道你所说的办法,只不过感到羞辱而不愿那样做呀。”(“吾闻之吾师,有机械者必有机事,有机事者必有机心。机心存于胸中,则纯白不备;纯白不备,则神生不定;神生不定者,道之所不载也。吾非不知,羞而不为也。”)

子贡听完后非常惭愧,不知如何应对。

在这个故事中,浇地的老农做了一个在我们看来很不理性、很不合理的选择:他知道有更先进的汲水工具,但主动放弃了高效率的、先进的耕作方式,选择继续使用低效的、落后的工具。这种做法甚至被很多人认为是“反智”的。

然而,根据庄子所述,老农有自己的考虑,他认为桔槔这类机械的存在逻辑就是试图用最少的投入获得最大的产出,这迎合了人投机取巧的心理倾向。如果人在面对事情时总是带有这种计算心理,那么就会助长他的机巧、机诈之心(“机心”),从而丢失掉人原本的纯朴之心和空明心境,进而使得心灵总是不能处于宁静和平和之中。

庄子对于“机械”“机心”的驳斥,实际上是对作为现代社会核心特征的纯粹工具理性的驳斥。他认为迷恋器械的人倾向于用计算思维来进行思考。这种计算思维在如今的社会生活中非常常见,它体现为无处不在的功利化追求、竞争、KPI量化指标等等。老农对桔槔的拒绝看似不合理,然而它有助于我们去深入思考技术和我们自身活动、我们生活的目的之间的复杂关系。

我们通常只是将技术看作一种价值中立的手段,它可以帮助我们更加有效地追求目标。就像在这个故事中,通常我们会认为,如果桔槔这类机械能够减少我们的付出、减轻我们劳动中付出的辛劳,那么就是给了我们新的选择和可能,也就是说,我们能用更少的力气完成同样的工作,能够用同样的力气种更多的庄稼。就此而言,技术的发展并没有决定我的选择,而是拓展了我的选择,并因此拓展了我的自由。

不过,庄子看到了更重要的东西。他意识到,在这里技术不仅仅是给了我们更多的选择,赋予了我们更大的能力,它还于无形之中实现了对我们的“规训”。拒绝桔槔的老农,并非排斥技术本身,而是洞察到技术革新背后潜藏的思维异化,即当灌溉系统将农耕简化为产量竞赛时,传统劳作中“观四时更迭、察土地呼吸”的生命体验便被工具理性肢解。高效率的生活方式被认为是唯一的生活方式,传统“田园牧歌式”的生活就不再被认为是有意义、有价值的生活方式,不会再被视为一种可能的选择。当我们自然而然地将“亩产千斤”设为生产标准,那些遵循自然节律的耕作方式就被贬为落后。不接受这种标准,就会被讥笑为落后甚至反动。这种压力在数字时代更甚,算法不断推送“成功标准”,让拒绝内卷的当代人产生焦虑,让我们不得不去“卷”。然而,庄子启示我们,真正的自由恰在于抵御这种“标准答案”的规训,去认识到生活方式的真正的多样性和可能性。

庄子的这种观点与德国哲学家海德格尔对于计算思维的批评有很多相似之处,海德格尔也认为现代科技的取向当中嵌着这种计算思维。他说,现代技术及现代思维“将含混、多义的自然筹划为可精确地测量、计算、实验的对象。而这种‘谋算’是从‘有用性’出发,将一切存在者‘集置’为可储存利用的资源进行控制和订造。在技术成为唯一解蔽方式的当下,存在者整体作为对象总能被观念化,丧失了物作为物的丰富本质,人也成为‘人力资源’而异化”。

在海德格尔看来,现代技术及背后的计算性思维导致我们把周围的一切都看成是可资利用的资源,比如我们看到一条河流,首先想到的是水电资源;看到一只鸡,首先想到的是它能为我们提供肉食。在这种思维方式中,山水相依,鸡犬之声相闻的田园生活已经被排除,我们不再把青山、绿水、鸡鸭、牛羊看成是生活的伙伴,人与自然合一的生活不再是一种可能的生活方式。在这种思维方式中,人被看成“人力资源”(Human Resources),人力资源部成为一个不可或缺的部门。

除了这种计算思维、功利思维,诸如智能手机、互联网、AI等现代技术还带了知识的碎片化、技术依赖等诸多问题。知识的碎片化使得现代人很难再有深度阅读和深度思考,人们疲于接受琐碎、巨量的知识,也造成了现代人专注力和注意力的欠缺,这在现代孩子的身上体现得尤为明显。技术依赖,特别是手机、电脑依赖使得现代人离开了手机、电脑似乎就难以生活。无手机生存实验显示大多数人在离开手机的短时间内就会陷入焦虑、不安。有学者把现代技术的负面效应归纳为如下方面:对外部自然界的破坏和对人的内在自然的限制(指人的某些生理机能被压抑);人的丰富个性以及事物存在多样性的丧失;效率观念和功利追求至上,人的情感生活和精神价值却相应没落;以数学和经验科学的方式处理人生问题,以知识的建构取代意义的追问。这些问题都值得警惕。

当然,反思技术并不是不要技术。我们必须肯定当代技术的巨大进步,也必须赞美技术给我们生活带来的巨大便利。我们也要继续推动技术的不断进步,但与此同时,我们需要具有对技术的反思能力,这恰恰是庄子的技术哲学思想在当今时代给我们的启示。就像一辆车既要有油门,又要有方向盘和刹车一样,我们既要推动技术进步,也要保持对技术的反思,保持对技术的引导和约束,保证技术发展的合理限度。我们不能在无形中沦为技术的奴隶,而要善于思考现代技术的本质,反思技术和人的本真生命、人的生命意义、人类生存目标的关系。(完)