她,不仅是尊贵的皇室公主,更是肩负使命的文化使者。她的联姻将长安与逻些(拉萨的古名)紧密相连,开启了跨越千年的交融篇章。

她,不仅是尊贵的皇室公主,更是肩负使命的文化使者。她的联姻将长安与逻些(拉萨的古名)紧密相连,开启了跨越千年的交融篇章。她的故事早已超出了个人命运的范畴,通过文学、艺术、影视等形式被不断传颂。

今天,让我们一同追溯文成公主的历史足迹,探寻长安与逻些文化交融的千年之旅。

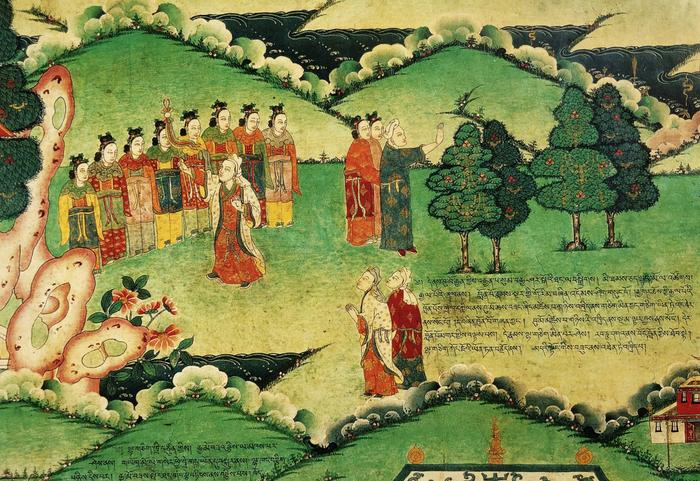

▲布达拉宫壁画,文成公主进藏。(图片来源:布达拉宫文创)

(一)长安梦起:宗室少女的盛世芳华

长安,唐朝的国都,当时世界上最繁华的城市之一。经过唐太宗励精图治,选贤任能,重用房玄龄、魏征、杜如晦等贤臣,推行一系列治国措施,形成了“君臣同心、文武并重”的贞观之治。

丝绸之路再次贯通更是让长安成为东西方贸易的枢纽,大量外国商人前来交易,贞观时西域各国“入居长安者近万家”,城市经济活力空前高涨。

▲章怀太子墓墓道东壁《客使图》壁画(AI动图),左侧三人是唐朝官员,右侧三人是友邦藩国人士。(图片来自道中华)

《西藏王统记》中记载了吐蕃宰相禄东赞初抵长安时受到的震撼:这里有数十万户人口,想走完每一街市都要花上一天的时间,仰望长安城的四大城门,不禁有悚然惊惧之感。

这不是吐蕃使者第一次来到长安。在此之前的贞观八年(634年),吐蕃赞普松赞干布派使者到长安,希望与大唐交好。

唐太宗李世民以大唐的开放胸怀接纳了他们,并派冯德遐回访吐蕃。松赞干布被大唐的繁华与包容打动,便提出和亲请求,却被唐太宗婉拒。

吐蕃使者归国后,将求婚不成的原因归结为吐谷浑王从中作梗,这令松赞干布大为恼火。

▲松赞干布画像,清宫旧藏。(图片来自故宫博物院官网)

贞观十二年(638年),吐蕃借口吐谷浑挑拨,出兵攻打吐谷浑、党项和白兰羌,直逼松州(今四川松潘)。

大唐的边疆安宁受到严重威胁,唐太宗果断下令迎战,唐军大破吐蕃。

战争的硝烟散去,松赞干布意识到,与大唐的对抗并非明智之举。他派出宰相禄东赞,携带黄金珍宝来到长安,以极大的诚意再次求婚。

▲唐代阎立本《步辇图》(局部),现存于北京故宫博物院,所绘是禄东赞朝见唐太宗时的场景。

▲在西藏传说以及罗布林卡壁画中,有唐皇以“比试智慧”的方式决定公主嫁与何方的故事。图为罗布林卡壁画“六试婚使”之挑选公主。(图片来自布达拉宫文创)

此前求婚的失败,加上与唐朝的多次冲突,让禄东赞深感此行责任重大。或许正是这份压力,使他看到长安城高大的城门时不禁心生敬畏,甚至“悚然惊惧”。

然而这一次,唐太宗经过深思熟虑,从边境稳定、文化认同等长远的战略眼光出发,同意将公主嫁入吐蕃。

而求婚使团中的禄东赞等人,也凭借智慧与勇气,通过“六试婚使”的重重考验,最终成功为松赞干布求娶到文成公主。

就这样,文成公主带着大唐的文明与和平的种子,跨越雪山与草原,踏入高原上吐蕃的土地,开启了汉藏友好交流的新篇章。

在前往吐蕃的漫长路途中,文成公主或许会回望这座养育她的城市,想起那里的繁华与包容。而这些记忆,也成为她肩负使命、开创历史的底蕴与力量。

(二)逻些情缘:从少女到神化的文化使者

在高原之上,逻些静静等待文成公主的到来,揭开它神秘的面纱。

据《贤者喜宴》记载,唐太宗为让吐蕃感受到大唐的诚意,为文成公主精心准备了丰厚的嫁妆。其中有被藏族世代供奉的释迦牟尼佛十二岁等身像,还有大量佛经、农业和手工业生产资料,以及琵琶、琴、鼓等乐器。

此外,文成公主还带去了极具价值的“六十部工巧著作”“八观察法”“五诊断法”“六祓除法”“四部配药法”等工艺和医药著作。

这些珍贵的礼物极大促进了吐蕃的发展,丰富了吐蕃的文化内涵,为吐蕃百姓带来了实实在在的健康与便利,也让文成公主在吐蕃民众的心中愈发神圣。

▲罗布林卡壁画,文成公主占卜。(图片来自布达拉宫文创)

《旧唐书·吐蕃传》记载,松赞干布亲自率兵来到柏海迎接公主。见到大唐使者李道宗后,他恭敬地行了女婿之礼,并对大唐的服饰礼仪赞叹不已。

回到吐蕃后,松赞干布对身边的人说,“我的祖上从没有和大唐联姻的,如今我能娶到大唐公主,实在是莫大的荣幸!我一定要为公主修一座城,让后代都看到这份荣耀。”这也成为布达拉宫修筑的重要渊源之一。

文成公主初到逻些时,被高原的壮丽所吸引,却发现吐蕃农业技术粗疏:土地不平整,水土流失严重,庄稼收成低,百姓难以温饱。她随行带来的农技人员将大唐先进的农耕技术传授给吐蕃农人,教他们平整土地、挖畦沟、筑阡陌。在中原农业人员的指导下,吐蕃的庄稼长势喜人,产量大增,百姓生活得到极大改善。

文成公主还精通中原五行学说与天文地理。传说,她发现吐蕃地貌宛如仰卧的罗刹女,便亲自绘制佛寺建筑图样,献给松赞干布,希望在吐蕃各地修建寺院镇住风水,为吐蕃带来安宁与繁荣。

松赞干布采纳了她的建议,召集能工巧匠,按照图样建造佛寺。经过数年努力,终于在罗刹女的心脏部位建成大昭寺。

▲布达拉宫壁画,修建大昭寺。(图片来自布达拉宫文创)

大昭寺的建立不仅是佛教传入青藏高原地区的重要标志,也为唐蕃文化交流奠定了重要基础。

百余年后,这一历史渊源得到了进一步延续:长庆元年(821年),唐朝与吐蕃会盟;长庆三年(823年),双方在大昭寺门前树立了唐蕃会盟碑,以纪念这一重大事件。

碑文回顾了唐朝与吐蕃历史上的舅甥亲谊,记载了文成公主入藏的影响:“于贞观之岁,迎娶文成公主至赞普牙帐,此后,赞普弃隶缩赞与唐主三郎开元圣文神武皇帝重协社稷如一,更续姻好。”

文成公主入藏后,汉藏之间的交流更加频繁,民间联姻、社会交往和贸易活动也逐渐增多。而她的影响力不仅体现在政治与民生上,更深入到了文化与信仰的层面。

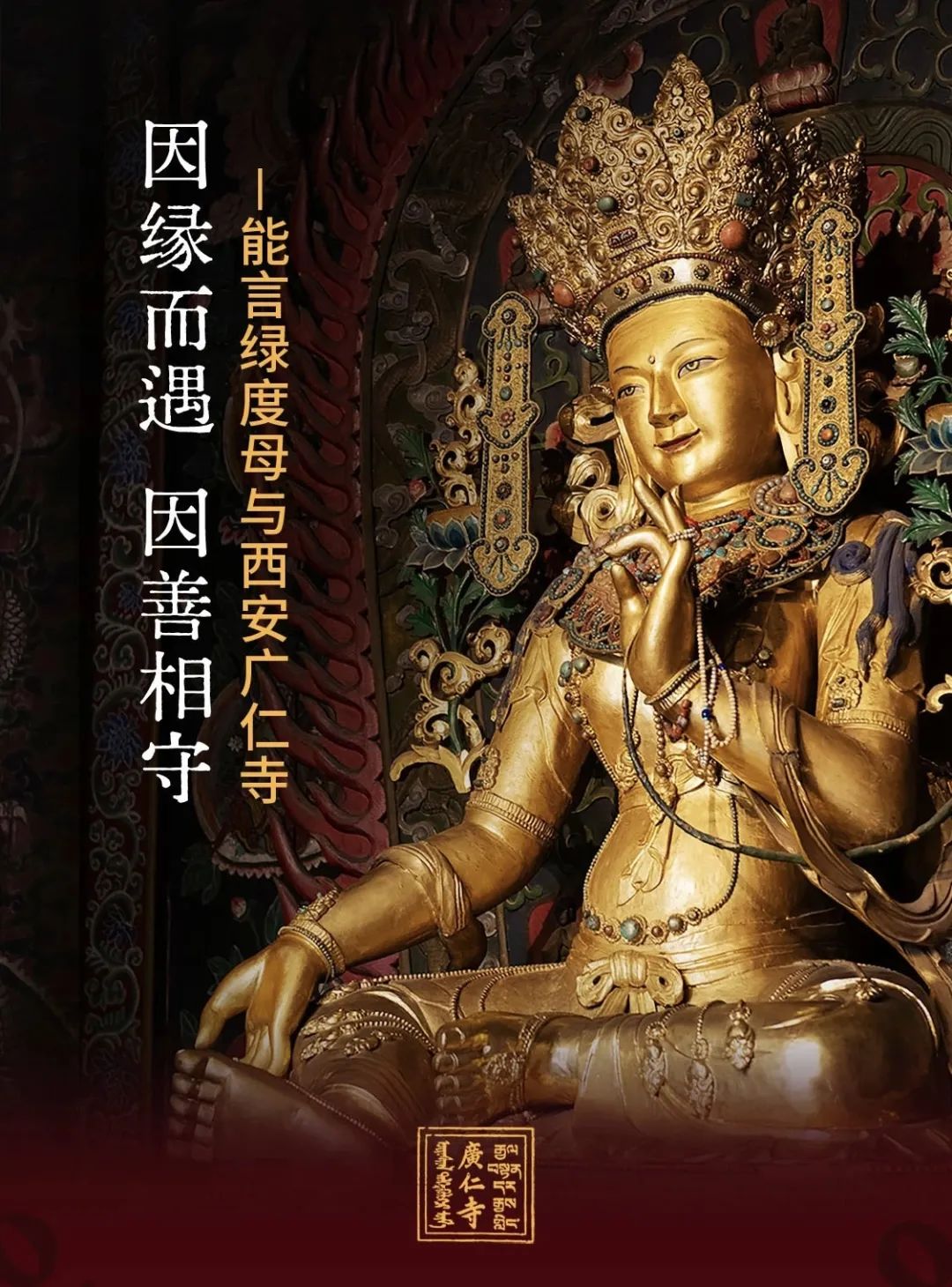

在藏文史籍的吐蕃史部分,关注民间疾苦的“甲木萨”(藏文,即“唐公主”)文成公主不仅是来自中原的公主,更是藏传佛教中代表智慧与悲悯的女性佛母——绿度母的化身。

▲布达拉宫法王洞文成公主塑像。(图片来自布达拉宫文创)

绿度母的信仰不仅在藏传佛教中占据重要地位,在中原佛教中也广为流传,成为汉藏文化交流的重要纽带。

相传,松赞干布为向唐朝求亲,特派吐蕃使者携带一尊用六公斤黄金造的绿度母像前往长安,作为送给唐太宗的礼物。文成公主远嫁吐蕃时,带走了供奉在长安皇家寺院内的释迦牟尼佛十二岁等身像,留下了空置的莲花座。唐太宗深思后,最终决定将绿度母像供奉在寺内的莲花宝座上,以填补空缺。

1703年,康熙皇帝巡视西陲,亲自在西安城墙内西北角选择一块高爽之地,由朝廷拨款修建,并赐名广仁寺。

1705年广仁寺建成后,原唐代皇家寺院中的莲花宝座连同绿度母像被一同移至广仁寺内供奉。就此,广仁寺逐渐成为“绿度母道场”。

多年来,各地民众慕名而来寺院只为求得文成公主化身——绿度母的庇佑。

▲广仁寺绿度母殿。(图片来自广仁寺微信公众号)

▲大型史诗剧《文成公主》演出现场。新华社记者 旦增

文成公主在吐蕃度过了40载春秋,她将自己的生命与那片壮美的高原紧密相连,深深镌刻在西藏各族民众的心中。她的故事跨越千年,至今仍在汉藏民间传唱不息,通过戏剧、壁画、民歌、传说等形式,感动着一代又一代人。

文成公主的和亲,不仅是一段政治联盟的佳话,更是一曲汉藏交往交流交融的壮丽史诗。她用一生开启了汉藏心手相连、守望相助的动人篇章,激励着后人继续书写民族团结的辉煌篇章。(完)

(作者/丹阳,西南民族大学2023级中华民族共同体学院民族学博士研究生)