四川得名并非出于江河,而是与宋代设立益州、梓州、利州、夔州等“川峡四路”有关,故简称“四川”。

要是找个四川人问“晓得为啥子叫四川不?”

对方十有八九不知——这就像找个钟表匠问“时间是什么”一样。

我们天天挂在嘴边的词语、概念,往往经不起刨根问底。

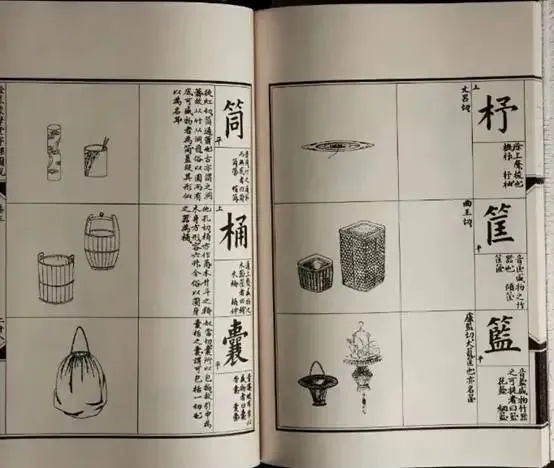

从字面上看,四川就是四条大河。这种说法并非言之无据,比如清代《澄衷蒙学堂字课》就写道:“称四川省者,以境内有岷江、沱江、嘉陵江、大渡河四大川,是以为名也。”

但据顾炎武考据,四川得名并非出于江河,而是与宋代设立益州、梓州、利州、夔州等“川峡四路”有关,故简称“四川”。

▲《澄衷蒙学堂字课图说》(图片来自《新京报》)

▲《澄衷蒙学堂字课图说》(图片来自《新京报》)

我们不妨就循着四川地名的流变,探寻这片被称为“天府”土地的前世今生。

先秦时代的梁州与巴蜀

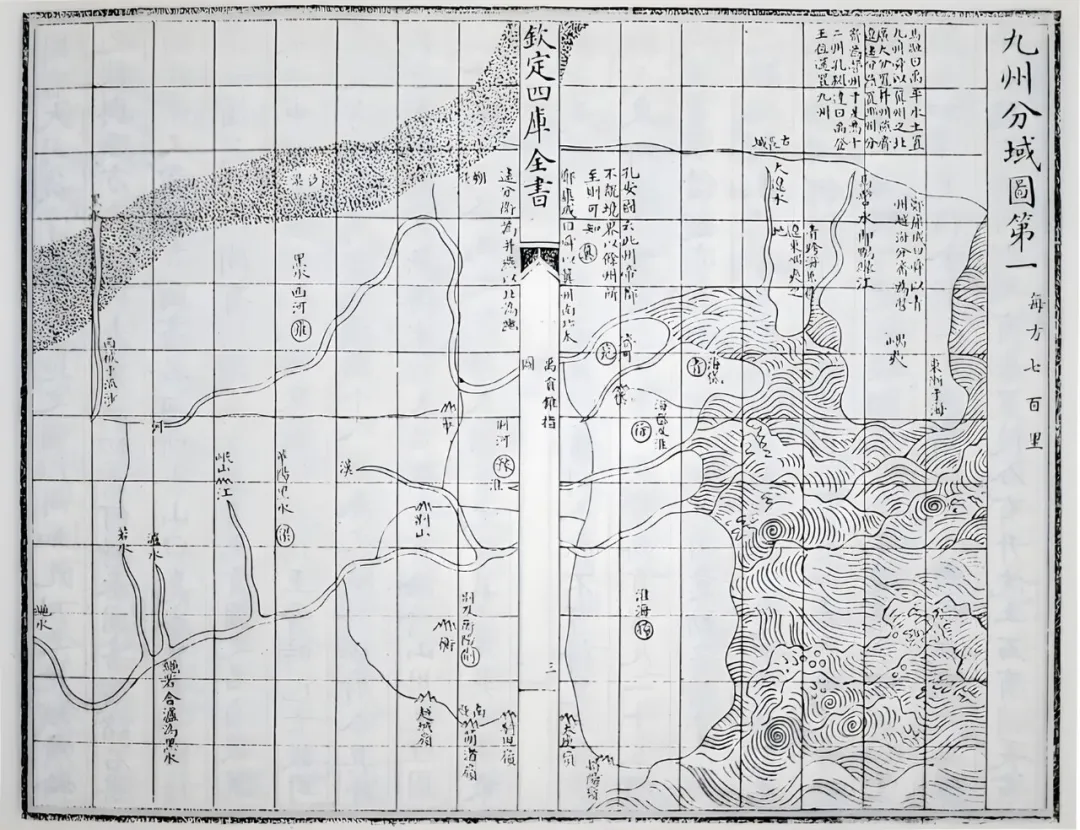

上古大禹平定洪水后,在华夏大地上设立九州,四川地区也就有了自己的第一个名字——梁州。

当时划分九州的依据主要根据山脉、河流、湖泽、海洋等“山川形便”作为天然分界线,属于自然地理区划。

不过此后《逸周书·职方》《尔雅·释地》《吕氏春秋·有始览》都讲到“九州”,让人意外的是,以上诸书所讲“九州”没有“梁州”,却出现了“幽州”。这说明在先秦时期,“九州”到底指哪九州尚无定论。

▲(清)胡渭撰《禹贡锥旨》之《九州分域图》(图片来自四川大学图书馆)

▲(清)胡渭撰《禹贡锥旨》之《九州分域图》(图片来自四川大学图书馆)

至于巴蜀的名称,是源于先秦时代两个古老方国的合体。传说古蜀国先后经历了蚕丛、柏灌、鱼凫、杜宇、开明五个时代。巴国则为周王室所封子国,为争夺盐泉资源,长期与楚国发生战争。

公元前316年,秦国吞并蜀、巴两国后,开始在当地推行郡县制度,相继设立蜀郡与巴郡。蜀郡治所始终设在成都,而巴郡治所则经历了重要变迁——最初设在阆中,到秦昭王时期迁至江州(今重庆渝中区)。

随着年深日久,“巴蜀”二字逐渐超脱了地理范畴,成为文化符号。它或在火锅沸腾的红油里翻滚,或在川剧变脸的刹那间定格,或成小茶馆里飘散的龙门阵,或为少女头上簪戴的芙蓉花——渗进骨子里的文化胎记,数千年来始终鲜活地跳动着。

益州与天府之国

四川的一大美称是“天府之国”,不过熟读《史记》的人都知道,司马迁笔下的天府之国并非四川,而是关中平原。

在先秦时代,巴蜀大地被原始森林覆盖,四面环山的地理格局导致雨季洪水肆虐。以至于成都平原出土的古蜀船棺葬里,连棺椁都仿制成独木舟模样。

转折发生在公元前256年,李冰父子主持建造的都江堰水利系统,通过鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口引水口三大“黑科技”调控岷江水流。

这项沿用两千多年的工程,成功将沼泽之地改造成“水旱从人”的粮仓,也让“天府之国”的名号从关中转移到四川。

随着战国以来“栈道千里,通于蜀汉”,秦朝不断加强关中与汉中、巴蜀地区的经济文化联系。《为田律》的实施规范了土地管理,加速了成都平原的开发,蜀地逐渐显露出经济活力。

汉武帝时期调整行政格局,参照《禹贡》设立十三州,其中益州主要是四川。不过当时益州管辖范围更广,覆盖今川渝滇黔及陕南地区,州治设在成都。

东汉末年天下大乱,早在诸葛亮未出茅庐时,就在《隆中对》里为刘备做了战略规划:跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越……

到了公元222年,蜀汉丢失荆州,仅剩益州一地。而诸葛亮仅用了六年时间便重整旗鼓,于228年开启北伐。这其中既有武侯鞠躬尽瘁的治理,但更深层的原因还是得益于益州的富庶,能提供源源不断的兵马钱粮。

这片被群山环抱的盆地,凭借得天独厚的物产与贯通南亚的商路成为历代经略西南的核心。

益州不仅维系着中央政权对边疆的控制,更成为多元文化交融的枢纽——这种战略地位,至今仍在西南地区的版图上留有深刻印记。

“两川”“三川”到四川

若说“四川”之名诞生前还曾叫过“两川”“三川”,可能会颠覆人们的认知,但事实就是如此。

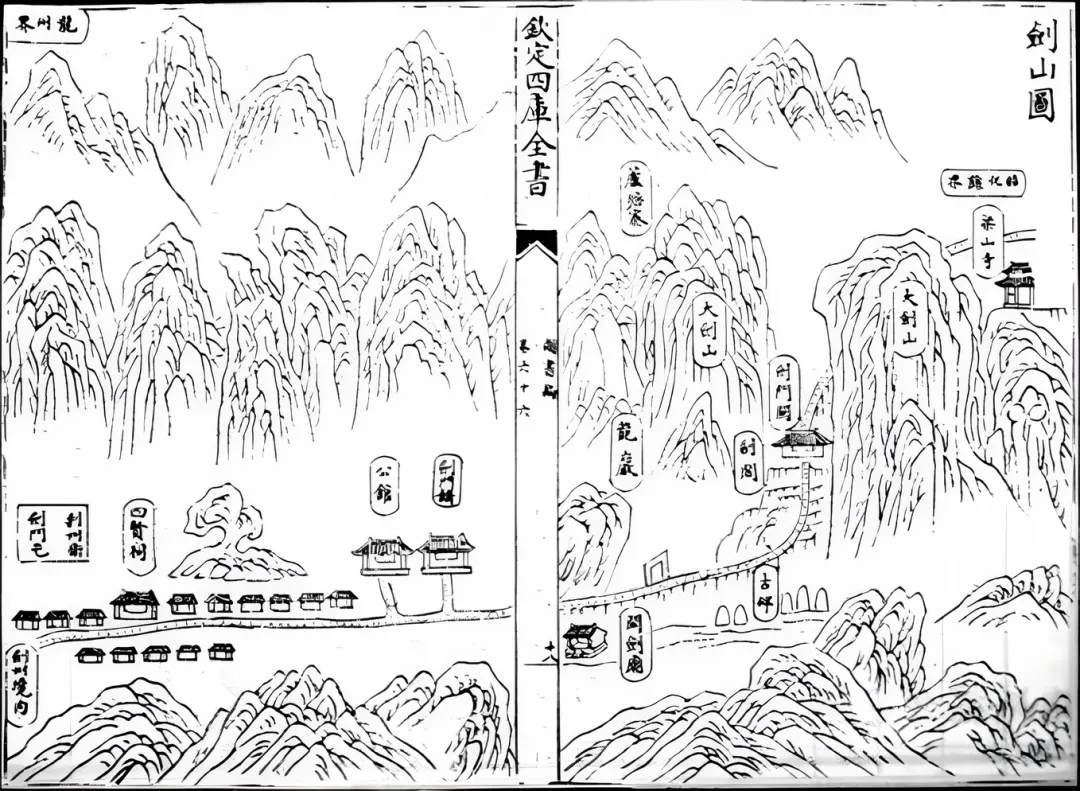

唐肃宗上元二年(761年),朝廷一纸诏书将剑南道分成两半:东川道治所扎在梓州(今四川三台县),西川道衙门则在成都青羊宫旁。从此商贾们进货得先问清楚是“东川绸”还是“西川锦”,“两川”之称便在驿马铃铛声中传开了。

回溯汉唐时期,蜀道作为连接关中与西南的交通命脉,承载着盐铁粮秣的流转。尤其安史之乱时长安米贵,入蜀逃难的车马排成了长龙,“升合斗储,皆求于蜀人”,蜀中粮仓硬是撑起了半壁大唐。

至唐代宗主政,朝廷又将剑南东川、西川与山南西道合并为“剑南三川”,从此四川又有了“三川”之称。

从《禹贡》梁州到秦汉巴蜀,从“益州”大印到“三川”旌旗,这片土地的名称如同川剧变脸,每个名称的更迭都镌刻着中央经略西南的战略考量。

这些层层演变的称谓,如同叠压在成都平原的文化地层,最终在北宋时期结晶为“四川”这个历经千年淬炼的名称。

宋代将全国分为路、州、县三级行政区,其中“路”相当于现在的省。在四川地区,朝廷设益州、梓州、利州、夔州四路,合称“川峡四路”。

▲(明)章潢撰《图书编》卷66《剑山图》(图片来自四川大学图书馆)

▲(明)章潢撰《图书编》卷66《剑山图》(图片来自四川大学图书馆)

随着行政文书频繁使用“川峡四路”联称,民间逐渐将其简化为“四川路”。至北宋中后期,“四川”作为正式地名登上历史舞台,从此成为这片图地的千年代号。

当宋代政治中心东移,川江化作黄金水道,重庆地位跃升:商船载着蜀锦顺流而下,撑起南宋三分之一的国库收入。

至明清,湖广移民沿江入川,重庆码头吞吐着盐米与移民故事,终与成都形成“双城并立”格局——西有沃野千里的诗书气,东得舟楫往来的江湖味。

从三星堆到双城圈,这片土地始终在证明:所谓“四川”,既是江水切割的四路疆界,更是群山难阻的协同联结。当火锅沸腾的红油同时倒映着宽窄巷子和阆中古城的灯火,历史早已写好注脚——江河分两道,终究同归海。

四川自古以来就是各民族交往交流交融的家园,各民族同胞你中有我、我中有你,守望相助、亲如一家。近年来,四川坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,奋力推动民族工作高质量发展。

如今,在广袤的天府大地,各族人民在这片热土繁衍生息,文化上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近,不断树牢休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。(完)