一座石窟,就是一部中西文化的交互史。细节,永远比你想象得更精彩。

如果把中国古代的石窟比作一座座“文化迷宫”,那么龙门、云冈、麦积山和莫高窟,就是其中最会讲故事的四个。

有人说,去龙门看魏晋遗风,去云冈看异域佛像,去麦积山看宋人烟火,去敦煌看飞天群舞。这四大石窟,不只是艺术宝库,更是古代中国和外来文明相遇、碰撞、缠绵的见证。

这些文化印记,像是被时间打包好的“彩蛋”,藏在石头里,等着后来的人慢慢发现。

云冈石窟:花纹深处的中亚波斯风韵

云冈石窟开凿于北魏文成帝和平元年(公元460年),前后持续修建了60余年。这一时期,丝绸之路的东方起点在北魏的首都平城(今山西大同),广泛的中外文化交流和民族融合,使云冈石窟成为世界艺术中的经典。

这里的每一根石柱,每一道花纹,都诉说着希腊、波斯、印度远方传来的故事。中国著名建筑学者梁思成曾言,云冈石窟中的柱式装饰“显然得外国影响的,散见各处 ”,既有希腊罗马的爱奥尼克柱式,也有波斯的双兽头柱式,还有印度的元宝式柱式。例如,云冈石窟中期的第9、10窟就出现了仿罗马和古希腊式的柱子。

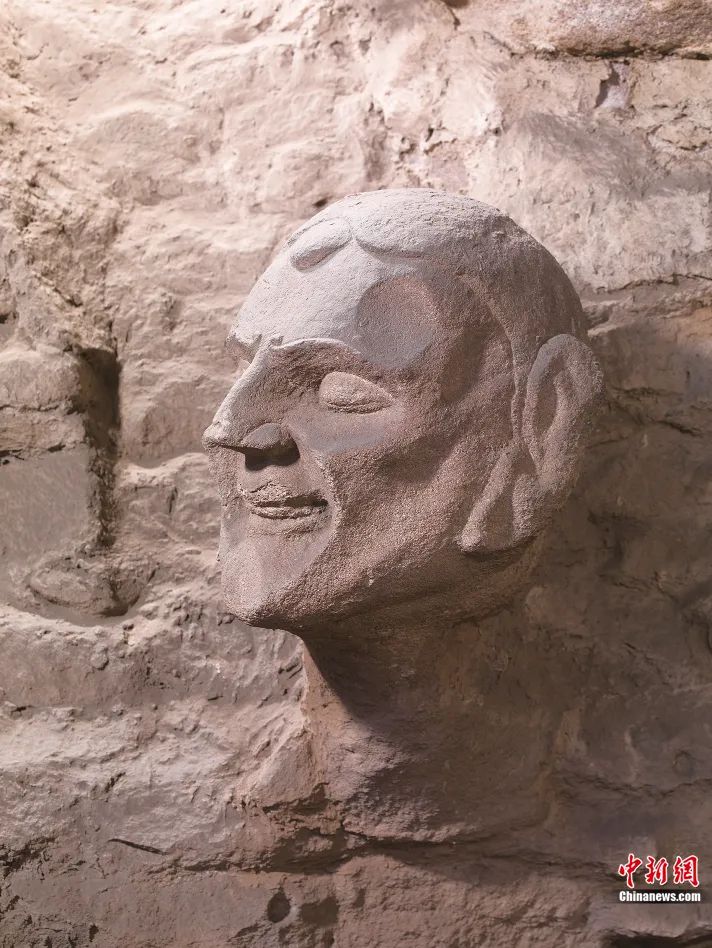

▲云冈石窟第5窟窟门东侧的金刚力士,呈现出典型的异域元素。(云冈研究院供中新社)

▲云冈石窟第5窟窟门东侧的金刚力士,呈现出典型的异域元素。(云冈研究院供中新社)

更为丰富的是云冈的装饰花纹,其中“十之八九,为外国传入的母题及表现”,“尤其是回折的卷草,根本为西方花样之主干,而不见于中国周汉各饰纹中。但自此以后,竟成为中国花样之最普通者,虽经若干变化,其主要左右分枝回旋的原则,仍始终固定不改。 ”

此外,云冈石窟第18窟北壁的弟子像,更带有欧罗巴人种的面部特征,高鼻梁、深眼窝、卷曲眉毛,轮廓分明,传递着明显的异域风情。第12窟中的波斯狮形柱头装饰,以及逆发飞天满脸虬髯的护法造像,都印证了云冈石窟是多元文化交融的舞台。连狮子、大象、骆驼、联珠纹这些典型的外来元素,也都在这里得到了生动体现。

这种东西方的艺术碰撞和融合不仅引起了国内学者的关注,也吸引了国际视野。1907年,法国汉学家沙畹来到云冈石窟,对主要洞窟进行编号和拍照。这批珍贵的照片后来发表在他的《北中国考古图录》中,共计78幅。

66年后,时任法国总统乔治·蓬皮杜也专程前来,他的夫人曾评价“云冈石窟在蓬皮杜心目中是极具世界性、颇显民族特色的艺术珍宝。”

山西大同大学彭栓红教授甚至推测,云冈石窟的雕刻很可能曾有外国工匠直接参与,这也从侧面说明了其文化融合的深度与广度。

龙门的“世界村”:石窟里的异乡面孔

龙门石窟凿于北魏孝文帝迁都洛阳前后,历经西魏、东魏、北齐、隋、唐、五代,沿南北长约一公里的崖壁上,雕刻出2000余座窟龛,十万余尊佛像,构筑起一座浩瀚的石刻艺术殿堂。

北魏和唐代是龙门石窟营建的两个高峰期。作为当时的都城,洛阳聚集了来自西方的商贩和移民,频繁的贸易往来让这座石窟成为国际文化交流的舞台。至今,龙门石窟仍保存着北魏至唐代的外国人、外族人所造佛像,有印度高僧宝思惟造丈六石龛、吐火罗僧宝隆造释迦像龛、新罗像龛及安、康、石、曹等中亚昭武九姓开凿窟龛。

同时,石窟中的装饰纹样亦反映出西方文化的深刻影响。宾阳中洞门券拱下,一对典型的希腊“爱奥尼亚”式 柱头清晰可见。古希腊艺术的典雅与精细,在这里与东方佛教艺术巧妙融合。

▲河南洛阳龙门石窟莲花洞顶部的莲花藻井。(图片来自中新社)

▲河南洛阳龙门石窟莲花洞顶部的莲花藻井。(图片来自中新社)

莲花洞内外,覆钵式佛塔、胡人弟子形象以及窟龛龛楣、背光等部位的装饰中有大量西域乐器、西方动植物纹样等,都是龙门石窟高度国际化的表现。

1910年,美国艺术收藏家、实业家查尔斯·兰·弗利尔(Charles Lang Freer)在考察日记中赞叹道:“它能与任何存世的古迹相媲美……龙门的魅力,使其他石窟黯然失色。”

麦积山石窟:“东方微笑”为何从未褪色?

麦积山石窟静卧在甘肃天水,恰似丝绸之路上的一颗璀璨明珠,承载着连接东西、贯通南北的文化脉络。始于十六国后秦,历经北魏、 隋唐直至明清,1600多年的开凿和修缮,雕刻出221个窟龛,3938尊造像与近千平方米的壁画,见证了历史的风云变幻与文化的交融碰撞。

这里,外来文明与本土风情并肩而立。以第74、78窟为例,窟内正壁左右上方出现了两个龛,龛内分别为交脚和思惟菩萨的一铺三身组合。这是典型的犍陀罗地区的石刻造像组合,但窟形却仿照了中国北方少数民族建筑造型,可以说是外来文化与本土少数民族文化的有机结合。

细看石窟中的佛像,北魏早期的半偏袒袈裟,是在原有偏袒袈裟基础上,添加了右肩搭一角的袈裟,既体现了印度佛教传统,也增添了中原传统服饰元素。随着佛教中国化逐步推进,“褒衣博带”成为典型装束,造像面容也有了秀骨清像的中原风格。

▲麦积山石窟第133窟中,小沙弥立像动人的“东方微笑”令无数游客驻足。(麦积山石窟艺术研究所供中新社)

▲麦积山石窟第133窟中,小沙弥立像动人的“东方微笑”令无数游客驻足。(麦积山石窟艺术研究所供中新社)

在第133窟,一个天真无邪的小沙弥露出动人的“东方微笑”,令无数游客驻足凝望,成为麦积山石窟的文化名片。麦积山石窟艺术研究所副所长、研究馆员张铭介绍,微笑的表情,在佛教造像发展的早期阶段,具有普遍性和国际性,不管是国内众多早期石窟造像,还是丝绸之路沿线的国外石窟及佛教造像中均有表现。

敦煌石窟:佛光外的多彩世界

说起敦煌石窟,不少人都误认为敦煌石窟等同于敦煌莫高窟,然而敦煌石窟的概念远不止于此。它涵盖了包括瓜州榆林窟、西千佛洞在内的敦煌周边诸多大小石窟群,莫高窟则是其中规模最大、保存最完好的代表。与中国其他石窟不同,敦煌石窟出自民间创造,建造工匠既有中原来的,也有西域来的。

在长达一千五百余年的陆上丝绸之路繁荣时期,敦煌作为东西方政治、经济、文化的重要节点,汇聚了丰富多样的文化元素。佛教从印度经过中亚传到中国,敦煌是一个重要的中转站。

我们现在看到的敦煌石窟,体现了东西方之间很多文化元素。唐代经变画中,既有印度高僧、中亚人、波斯人等文化特点鲜明的人物形象,还有很多是从事农业耕作的中国古人,以及普通老百姓民俗生活等中原社会生活的反映。

敦煌石窟早期,如北魏时期的菩萨造像,显露出浓厚的犍陀罗艺术风格——这一地区深受古希腊与印度文化的影响,佛像雕刻中蕴含了古希腊雕塑的优雅线条和人体结构。更早的东晋十六国时期北凉洞窟壁画中,爱奥尼亚柱式的典型神柱也赫然可见。

在不少北凉和北魏壁画里,大量出现了被中国古人称作“凹凸法”的印度式绘画方法,颜色由浅到深,表现出了人物肌肤、面部和手等的立体感。一些菩萨造像,也具有印度刻画人物时惯用的S形“三道弯”造型。

▲莫高窟第285窟窟顶东披的伏羲女娲图像。(敦煌研究院供中新社)

▲莫高窟第285窟窟顶东披的伏羲女娲图像。(敦煌研究院供中新社)

敦煌石窟不仅承载着外来文化的印记,中国传统文化中的神仙形象同样频繁出现。莫高窟西魏时期第249窟和285窟里,东王公、西王母、伏羲、女娲等中国传统神祗与印度神共处一窟,实现了两种文化的交汇。在这里,神话和信仰手牵手,东西文化共舞一曲千年交响。

“在敦煌石窟里,可以看到中国传统神仙思想文化,与外来佛教文化共同融合,最后形成包容性比较强的敦煌文化。这种包容性也促使更多外来文化,源源不断进入中国。”敦煌研究院党委书记、研究馆员赵声良说。

一座石窟,就是一部中西文化的交互史。细节,永远比你想象得更精彩。你注意到哪些隐藏细节?评论区来拼个“石窟冷门图鉴”!(完)

参考中新社、中新网、人民网等资料