作为中国最早的成熟文字体系,甲骨文不仅是华夏文明的重要载体,更是中国古代审美意识的生动体现。

作为中国最早的成熟文字体系,甲骨文不仅是华夏文明的重要载体,更是中国古代审美意识的生动体现,以其独特的造型、结构和文化内涵,展现了商周先民对于美的独特理解和追求,是探索中国审美意识起源与发展的重要窗口。

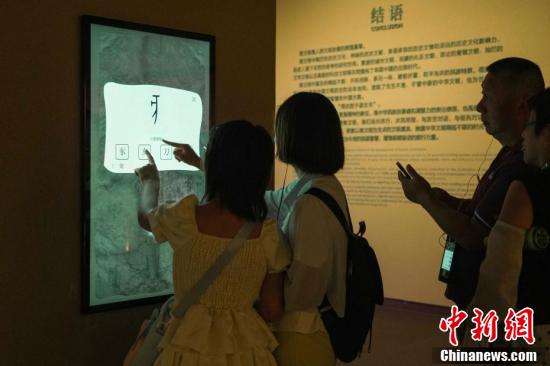

▲6月25日,河南安阳,暑期将至,殷墟博物馆吸引四方游客前来“打卡”。(图片来自中新网)

作为一种独特的表意文字,甲骨文的形态、象征和审美意象之间存在有机的内在联系。甲骨文的表意过程呈现“形—象—意”三级结构,即字形作为触发媒介,在主体意识中唤起意象图景,进而通达抽象意义,体现了甲骨文从具象到抽象、从自然模仿到文化表达的演变过程。与此同时,每一级也揭示了甲骨文的独特审美意蕴,所谓“形以呈象,象以尽意”,甲骨文的形、象与意分别从不同角度揭示了古代先民的审美取向,以甲骨文和汉字为载体,这种审美取向代代相传,共同孕育出中国独特的审美。

形:符号的本质与形式美感

所谓“形”是指甲骨文的外在形态,即文字的形状和结构,对应于索绪尔理论中语言符号的“能指”。

与后世汉字相比,甲骨文形象特点鲜明。甲骨文的线条挺拔劲峭,笔画主要由点、直线、弯曲线组成,这是因为甲骨文是用青铜刀和玉刀刻出来的。其点形态各异,如三角、枣核、米粒等,直画线条瘦劲、坚挺、犀利,弯曲笔画则始终保持中锋的瘦劲圆浑,展现出刚健与柔媚的统一。从符号学的视角来看,甲骨文的结构强调了线的规律性、图形的符号性与象征性的统一,具备了东汉许慎所说的“六书”中“以形表义”“形义结合”的特征。

因此,甲骨文的每一个字都仿佛是由点和线构成的一幅简洁而生动的画面,将自然界的山川、草木、鸟兽、人物等形象以最凝练的方式呈现出来。例如,“日”字的甲骨文形态是一个圆圈中间有一个点,直观地表现了太阳的形象,“月”字则以弯月的特征来象征月亮。这种对自然物象的直接模仿,体现了古代中国人对自然的敬畏与亲近,同时也展现了他们敏锐的观察力和高度的概括能力。

甲骨文的线条规律性和图形的符号性,使得汉字具有独特的视觉美感,为中国书法和绘画艺术的发展奠定了基础。这种美感不仅体现在文字的构形上,还体现在文字的书写和布局中,使得汉字成为点线面的有机结合体。

象:物象的呈现与审美自觉

所谓“象”是指甲骨文表示的物象,即符号在人们头脑中所唤起的抽象概念或心理图像,对应于语言符号的“所指”。能指与所指通过一种任意的、社会约定俗成的关系联系在一起,共同构成语言符号的系统性。

从甲骨文来看,商代人已经具备了初步的审美自觉,并将审美活动广泛渗入到衣食住行等社会生活的各个领域。例如,甲骨文中出现了大量表示人体装饰品名称的文字,如“巾”“黄”“婴”等,这些字形反映了当时人们对美的追求和对自身装饰的重视。再如,甲骨文中的“文”字本义为“文身”,反映了商代人对身体装饰的重视,文身作为一种极端的身体装饰艺术,与装饰品一样具有审美意义。甲骨文“文”字由“文身”的本义可以引申为“纹饰”“文明”“文化”等一系列与审美相关的义项,暗示了人类审美意识的萌发正来源于主体自身。

甲骨文所反映的审美意识还具有主体性特点,与审美有关的文字基本上都是围绕人这个主体而创制的,它们所指的内容也主要是人的美以及与人相关的审美对象。这种主体性特点的形成,与甲骨文的造形规律、原始思维“以己度物”的认知方式以及商代人主体审美意识的觉醒密切相关。

意:意象的生成与审美思维

所谓“意”是指甲骨文具有独特的意象特征,其形象与所对应的物象之间,是先民运用独有的经验联想与图像思维方式,通过文字图形符号的编码手段,与自然现象、生存环境发生关系,从而引发人们内在的意识活动,产生形象与概念之间的思维活动。

意象与审美都是高级思维活动的产物,本质上都是通过符号解码实现的认知重构,背后蕴含的是人的情感和心灵。甲骨文的形与象完美体现了这种认知重构活动,在具象描摹与抽象表达之间建立辩证统一,也蕴含了先民对美的感知、评价和欣赏。这一点在甲骨文的造字法里有明确的体现:象形字建立基础符号库,指事字通过标记实现特征强化,会意字完成场景叙事。当简单象形难以满足表达需求时,形声字应运而生,通过形旁与声旁的模块组合实现了形与义的完美结合,传达出更复杂的意义,最大限度地对世间物象及人间现象进行全方位观照,同时也展现了先民对审美的追求。

甲骨文蕴含的形象联想与所对应的物象之间的关系,为中国文学和艺术的创作提供了一种独特的思维方式,即强调通过形象与概念之间的思维活动,传达出更深层次的意义和情感。这种造字思维逐渐沉淀为民族的集体无意识,持续塑造着中国人的认知模式,不仅为中国诗意美学奠定了基础,更成为东方艺术思维的重要源头。

通过对甲骨文的研究,我们可以更好地理解中国古代审美意识的发生与发展,也可以更好地理解中国文化的精神内涵。甲骨文不仅是一种文字,更是一种艺术形式,它蕴含的审美意识和艺术价值,是中国文化的重要组成部分,也是人类文明的重要遗产,在今天更需要我们加强研究、发挥价值。(完)

作者/唐雨童