曹植的文学才华自古以来始终是众多文人中名列前茅的。1800年前,这位被“封杀”的顶流贵公子,在洛水边写下中国文学史上最美的一场“人神虐恋”。

▲安徽省合肥市安徽名人馆:曹植作《七步诗》场景

曹植(192年—232年12月27日),字子建,沛国谯(今安徽省亳州市)人,出生于东武阳(莘县朝城;一说生于山东省菏泽市鄄城),是曹操与武宣卞皇后所生第三子,生前曾为陈王,去世后谥号“思”,因此又称陈思王。魏文帝曹丕之弟。中国三国时期文学家,诗人,音乐家。

曹植的文学才华自古以来始终是众多文人中名列前茅的。大名鼎鼎的唐代诗人李白的偶像是谢灵运,而谢灵运的偶像是曹植。

谢灵运曾感叹道,如果天下的才情只有一石(共十斗),那么由老天分配,他谢灵运可得一斗,其他芸芸众生共分一斗,而曹植自占八斗。曹植也就是成语“才高八斗”的原型。

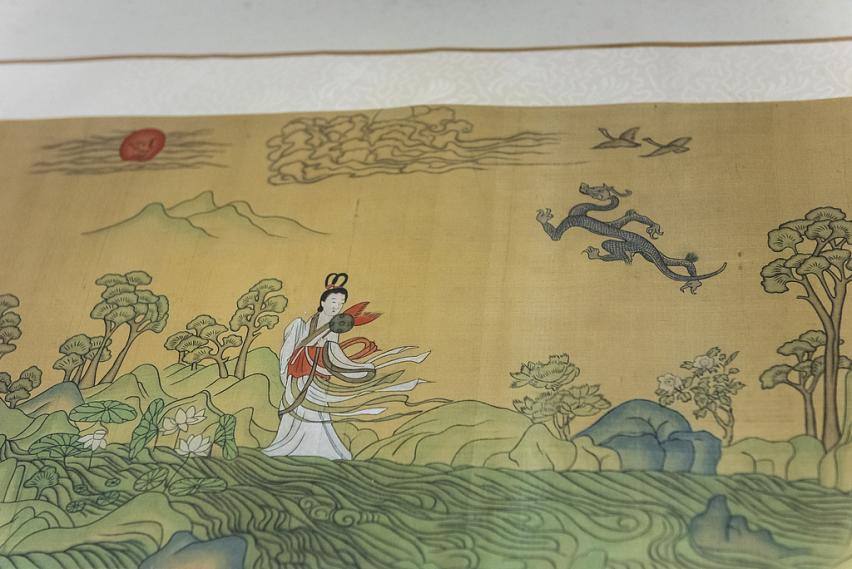

1800年前,这位被“封杀”的顶流贵公子,在洛水边写下中国文学史上最美的一场“人神虐恋”。东晋顾恺之更是据此作《洛神赋图》。“翩若惊鸿”“婉若游龙”的洛神,让后世文人魂牵梦萦,更引发一场持续千年的“身份探究大战”。

▲河南卫视“2021端午奇妙游”《洛神水赋》剧照

“她”究竟是谁?是曹丕的绯闻老婆甄宓?是亡国的傀儡皇帝汉献帝刘协?是曹植明争暗斗相爱相杀的哥哥曹丕?还是曹植破碎心灵的投影?

今天,咱们就化身历史侦探,扒一扒这位“神仙姐姐”背后的惊天秘密!

01 原文品鉴:曹植笔下的“神仙姐姐”有多绝?

曹植被传颂千年的《洛神赋》,究竟讲的是怎样的故事呢?

黄初三年,余朝京师,还济洛川。古人有言,斯水之神,名曰宓妃。感宋玉对楚王神女之事,遂作斯赋,其词曰:

黄初三年,曹植来到京都,从洛水渡河,想起古人说过,洛水之神叫做宓妃。又想起宋玉曾经和楚王讲过神女的事情,因此作了这篇赋。

余从京域,言归东藩,背伊阙,越轘辕,经通谷,陵景山。日既西倾,车殆马烦。尔乃税驾乎蘅皋,秣驷乎芝田,容与乎阳林,流眄乎洛川。于是精移神骇,忽焉思散。俯则未察,仰以殊观。睹一丽人,于岩之畔。乃援御者而告之曰:“尔有觌于彼者乎?彼何人斯,若此之艳也!”御者对曰:“臣闻河洛之神,名曰宓妃。然则君王所见,无乃是乎?其状若何,臣愿闻之。”

曹植从东都洛阳出发回归封地鄄城,依次经过伊阙山、轘辕、通谷,最终登上了景山。此时夕阳西下,便在岸边喂马,自己则漫步远眺洛川。不觉精神恍惚中看到一个绝妙女子,忙叫车夫。车夫表示没有看到,但是曾听闻洛水之神宓妃,便问曹植此女子长什么样。

余告之曰:其形也,翩若惊鸿,婉若游龙,荣曜秋菊,华茂春松。髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪。远而望之,皎若太阳升朝霞。迫而察之,灼若芙蕖出渌波。秾纤得衷,修短合度。肩若削成,腰如约素。延颈秀项,皓质呈露,芳泽无加,铅华弗御。云髻峨峨,修眉联娟,丹唇外朗,皓齿内鲜。明眸善睐,靥辅承权,瓌姿艳逸,仪静体闲。柔情绰态,媚于语言。奇服旷世,骨像应图。披罗衣之璀粲兮,珥瑶碧之华琚。戴金翠之首饰,缀明珠以耀躯。践远游之文履,曳雾绡之轻裾。微幽兰之芳蔼兮,步踟蹰于山隅。于是忽焉纵体,以遨以嬉。左倚采旄,右荫桂旗。攘皓腕于神浒兮,采湍濑之玄芝。

她的身影翩然若惊飞的鸿雁,婉约若游动的蛟龙。容光焕发如秋日下的菊花,体态丰茂如春风中的青松。时隐时现像轻云笼月,浮动飘忽似回风旋雪。远望如旭日,近视如新荷。她体态适中,高矮合度,肩窄如削,腰细如束,秀美的颈项露出白皙的皮肤。不施脂粉,红唇鲜润,牙齿洁白,顾盼神飞,姿态优雅妩媚,举止温文娴静,服饰奇艳绝世,风骨体貌比画中的美人还要美。

余情悦其淑美兮,心振荡而不怡。无良媒以接欢兮,托微波而通辞。愿诚素之先达兮,解玉佩以要之。嗟佳人之信修兮,羌习礼而明诗。抗琼珶以和予兮,指潜渊而为期。执眷眷之款实兮,惧斯灵之我欺。感交甫之弃言兮,怅犹豫而狐疑。收和颜而静志兮,申礼防以自持。

曹植钟情于她的美丽,却又因此不安无人说媒,只得微波传情,解下玉佩,神女竟也举起琼玉回应他,指着水流作为约定。曹植怕会错意,仍以礼仪自持。

于是洛灵感焉,徙倚彷徨。神光离合,乍阴乍阳。竦轻躯以鹤立,若将飞而未翔。践椒涂之郁烈,步蘅薄而流芳。超长吟以永慕兮,声哀厉而弥长。尔乃众灵杂遝,命俦啸侣。或戏清流,或翔神渚。或采明珠,或拾翠羽。从南湘之二妃,携汉滨之游女。叹匏瓜之无匹兮,咏牵牛之独处。扬轻袿之猗靡兮,翳修袖以延伫。体迅飞凫,飘忽若神。凌波微步,罗袜生尘。动无常则,若危若安。进止难期,若往若还。转眄流精,光润玉颜。含辞未吐,气若幽兰。华容婀娜,令我忘餐。

洛水之神感动于他的礼数,在洛水边漫步长吟,此时众神竟纷至杂沓,戏嬉于清澈的水流,飞翔于神异的小渚。洛神身旁跟着娥皇、女英南湘二妃,在水波上行走,双目流转光亮,容颜焕发泽润,话未出口,却已气香如兰。体貌婀娜多姿,让人看了茶饭不思。

于是屏翳收风,川后静波。冯夷鸣鼓,女娲清歌。腾文鱼以警乘,鸣玉鸾以偕逝。六龙俨其齐首,载云车之容裔。鲸鲵踊而夹毂,水禽翔而为卫。于是越北沚,过南冈,纡素领,回清阳,动朱唇以徐言,陈交接之大纲。恨人神之道殊兮,怨盛年之莫当。抗罗袂以掩涕兮,泪流襟之浪浪。悼良会之永绝兮,哀一逝而异乡。无微情以效爱兮,献江南之明珰。虽潜处于太阴,长寄心于君王。忽不悟其所舍,怅神宵而蔽光。

忽然间,风神收敛了晚风,水神止息了波涛,冯夷击响了神鼓,女娲发出清泠的歌声。飞腾的文鱼保护着着洛神的车乘,众神随着叮当作响的玉鸾,一齐离去。洛神回头,朱唇微启。只怨恨人神有别,虽彼此有意,却无法如愿以偿。

曹植不禁举起罗袖掩面而泣,哀念欢乐的相会就此永绝,如今一别身处两地,不曾以细微的柔情来表达爱慕之心,只能赠以明珰作为永久的纪念。洛神说毕忽然不知去处,只剩下曹植为众神消失、隐去光彩而独自惆怅。

▲洛神赋图真迹顾恺之唐宋摹本

于是背下陵高,足往神留。遗情想像,顾望怀愁。冀灵体之复形,御轻舟而上溯。浮长川而忘返,思绵绵而增慕。夜耿耿而不寐,沾繁霜而至曙。命仆夫而就驾,吾将归乎东路。揽騑辔以抗策,怅盘桓而不能去。

于是曹植下山,心却仍留在原地。余情绻缱,仍回忆着相会的情景和洛神的容貌,愁绪萦怀。满心希望洛神能再次出现,不顾一切地驾着轻舟逆流而上。行舟于悠长的洛水,忘记了要回家,思恋之情越来越强。

接下来的整夜都心绪难平,直至天明。曹植不得已命仆夫备马就车,踏上向东回返的道路,但当手执马缰,举鞭欲策之时,却又怅然若失,徘徊依恋,无法离去。

02 背景解码:曹植的“美强惨”人生

1 少年才情,锋芒毕露

曹植自小就是天才,十岁就能够背诵《诗经》《尚书》《论语》等儒家经典,对诸子百家的学说了如指掌,且善作文章。《魏志》记载,他写的文章,爸爸曹操看了都以为是别人代笔。

曹植少年时期,常随父母所在。十三岁之前,要么就是在随军出征,要么就是在许昌暂留。建安九年(204年),曹植十三岁。曹操攻占邺城,曹植亦随。

此时哥哥曹丕已经十八岁,随父从军,见到袁绍次子袁熙妻子甄氏的美貌,想纳为妻,曹操答应了。《魏志》对此事有记载:

文帝(曹丕)入绍舍,见绍妻及后,后怖,以头伏姑膝上,绍妻两手自搏。文帝谓曰刘夫人,云:“何如此?令新妇举头。”姑乃捧后,令仰。文帝就视,见其颜色非凡,称叹之。太祖闻其意,遂为迎取。

曹植十四岁、曹丕十九岁时,曹丕和甄氏的儿子曹叡出生。据考,甄氏生于公元183年,比曹植大九岁;且在曹植还是小朋友、还未情窦初开的时候就已经是曹植的嫂嫂了,还给曹植生了一个小侄子。若说曹植刻画的“洛神”表达了曹植对嫂嫂的惦记,似乎也有悖常理。

青少年时期的曹植因为文学才华始终被父亲偏爱,随军出征也要带在身边历练和学习。十六岁时就常常随军出征,足迹遍布海边和塞外。十七岁时就因为惊人的才华步入文坛,成为邺下文士集团的骨干与核心,此时作品中多为宴饮游乐,描写邺中郊游,写有《释思赋》《游观赋》等等。

▲河北省邯郸市博物馆“邯郸历史文化陈列”展:邺下七子景观(徐干、陈琳、刘桢、曹植、王粲、阮瑀、应玚)

二十岁曹植被封为平原侯,当时曹丕虽任“五官中郎将、丞相副”,比诸子地位高出一等,在立嫡之争中略胜一筹,但曹丕并未封侯,曹植亦有高出曹丕之处,可见曹操继承人问题上并未分出决定性胜负,这不免导致了兄弟之间暗戳戳较劲。

建安十七年(212年),曹植二十一岁,铜雀台落成,曹操率诸子及群臣登台,使作铜雀台赋。曹植援笔立成,受到曹操赏识,即出名的《登台赋》。曹操非常宠爱曹植,封给他当时富庶之地的临菑(今山东临淄):

从明后而嬉游兮,登层台以娱情。

见太府之广开兮,观圣德之所营。

建高门之嵯峨兮,浮双阙乎太清。

立中天之华观兮,连飞阁乎西城。

临漳水之长流兮,望园果之滋荣。

仰春风之和穆兮,听百鸟之悲鸣。

天云垣其既立兮,家愿得而获逞。

扬仁化于宇内兮,尽肃恭于上京。

惟桓文之为盛兮,岂足方乎圣明!

休矣美矣!惠泽远扬。

翼佐我皇家兮,宁彼四方。

同天地之规量兮,齐日月之晖光。

2一次放纵,终身买单

直到建安二十二年十月,曹操终于拿定了主意,曹丕被立为魏太子。

《魏志》本传:“植尝乘车行驰道中,开司马门出,太祖大怒,公车令坐死。由是重诸侯科禁,而植宠日衰。”

《魏志》本传裴注引《魏武故事》载令曰:“始者谓子建儿中最可定大事。又令曰:自临淄侯植私出,开司马门至金门,令吾异目视此儿矣!”

曹植才华惊人,却“任性而行,不自雕励”。曹植饮酒过度,竟乘车疾驰,并擅自打开司马门。此是严重的违犯禁制的行为,曹操对此十分生气,将负责管理司马门的公车令处死,曹植也因此失去了曹操的宠信。

建安二十四年,曹仁被关羽所围困,曹操想起儿子曹植是南中郎将行征虏将军,便让他去救曹仁,结果那日曹植喝的酩酊大醉,不能从命,曹操也因此对这个儿子非常失望。

曹操一日撞见曹植的妻子衣着华丽有违制度,认为曹植恃宠而骄......

另一方面,曹丕“御之以术”。历史记载,曹植失宠也有一部分是哥哥曹丕“御之以术”的成果。

一日曹操出征,兄弟们前去送行,曹植直接出口成章,引得左右称赞,父亲曹操也深为骄傲,曹丕不知道该怎么办,吴质偷偷告诉他:“你就痛哭就行。”然后曹丕放声痛哭,左右的人都跟着哭起来,于是曹操认为曹植虽然才华过人,但是诚心不足。

而关于“曹植醉不能受命”一事,《魏氏春秋》记载,是哥哥曹丕一直劝酒“逼而醉之”。曹丕如愿登基,也有左右文武膀臂反复劝说曹操的成果,而曹植的心腹如杨修、丁仪等都是些文人才子,说话没什么分量......

两年后,曹植的好友杨修被曹操杀了,就是历史上著名的“杨修之死”。杨修的死不仅与曹操对于杨修性格的芥蒂有关,也与杨修卷入了太子之争过深有关。

3 困顿失意,郁郁而终

继位后的曹丕并不待见这个亲弟弟,却碍于共同的母亲不敢出手,只得不停地以小罪和来回的改换封地来折磨自己的亲弟弟,但是似总借人之手,然后再跳出来宽宥弟弟,减轻处罚,如此反复。

黄初二年(221年),曹植“醉酒悖慢,劫胁使者”被诏至洛阳“待罪南宫”,改封曹植为安乡侯(今河北晋州侯城);当年七月,又改封鄄城侯(今山东鄄城县)。黄初三年,东郡太守王机、防辅吏仓硕“诬白”曹植,使之又“获罪圣朝”,曹植被“议”成“三千之首戾”,几遭“大辟”,曹丕让其思过;黄初四年(223),又被封(赶)到了雍丘(今河南杞县)。在雍丘又受人“检举”.......

在此过程中,曹植的好友丁仪、丁廙等接连被哥哥杀害。

密集的“检举”,屁股还没坐热就迁走的封地让曹植诚惶诚恐,在洛阳时上表献诗“责躬”,诚惶诚恐,表示悔过求饶:

……踊跃之怀,瞻望反侧,不胜犬马恋主之情。谨拜表,并献诗二篇。词旨浅末,不足采览;贵露下情,冒颜以闻。臣植诚惶诚恐、顿首、死罪死罪。

《世说新语》记载,此时有了传颂千古的《七步诗》:

文帝尝令东阿王七步中作诗,不成者行大法。应声便为诗曰:“煮豆持作羮,漉秓以为汁。萁在釜下燃,豆在釜中泣。本自同根生,相煎何太急!”帝深有惭色。

而此行归来,就有了《洛神赋》。《七步诗》作为人们津津乐道的故事被传颂,也许确有其事,因为直到黄初七年(226)年,曹丕去世前,再也没找过曹植的茬。

甄氏的孩子曹叡继位,并没有修改叔叔曹植的封地,后短暂的徙封浚仪(今河南开封),又改回来,此时曹植创作有著名的《求自试表》,却没有被予以重用,被徙封东阿。

太和六年二月,曹植由东阿王徙封陈王(今河南淮阳县),是由县王升格为郡王。十一月初四,因病而卒,享年四十一岁。

曹叡在曹植去世之后,仍然坚持认为曹植“有过失”,只是后来能够“克己慎行,以补前阙”,可见一直都对这位才华横溢的叔叔心存芥蒂。

关于曹植的墓地,历史有三说。一说在陈(今河南淮阳县),一说在东阿鱼山(今山东东阿县),一说在雍丘(今河南通许县)。

03 原型探究:洛神身份“嫌疑人”档案大起底!

1嫌疑人A:甄宓

叔嫂禁忌恋?狗血八卦的“感甄说”!

可信度:⭐

这也是目前人们最津津乐道的观点,认为赋中洛神暗指曹丕之妻甄宓,寄托曹植对嫂嫂的隐秘情思。

此观点最早可以追溯到唐代李善注《文选》引《感甄记》,称曹植求娶甄氏未果,后曹丕赠其甄后遗枕,植睹物思人而作赋。

而后世李商隐《无题》诗中的“宓妃留枕魏王才”、元稹“思王赋感甄”等著名诗作无疑继承并强化此说。

观点漏洞:

1、甄宓嫁曹丕时(204年),曹植仅13岁,且14岁时,甄后即生育曹叡。曹植后半生经历了甄氏的丈夫曹丕、甄氏的儿子曹叡两者当权,如果仍对甄氏有非分之想,情感逻辑荒诞,且二者相差九岁。

2、曹丕不可能将亡妻遗物赐予政敌兄弟,违反礼法。并且第三赋中洛神多次赠礼(珠、玉),与“留枕”的单一事件不符。

3、虽然李善评论与曹植《洛神赋》写就时间较为相近,但是不可避免受到朝代的影响。李善所在的唐代传奇文学对市井趣味的迎合,因而此说有可能是艳情附会的产物,唐代小说爱以女子之美貌令兄弟反目、“人鬼恋”等为题材,清代丁晏斥为“俗说之谬”。

4、一说《洛神赋》原名《感甄记》,清代学者指出,“甄”应当为曹植封地“鄄”之误。甄后生前并无神圣化记载,据考,南北朝以后的文人笔记才开始对于甄后进行神圣化加工。

2 嫌疑人B:曹丕

忠心表白?“寄心文帝说”的迷思!

可信度:⭐

▲安徽省合肥市安徽名人馆:曹丕像

这个说法认为,赋文借人神恋曲向曹丕表忠,如屈原“寄心怀王”一样,更何况文中大量使用屈原最爱的“香草美人”意象,与楚辞似乎异曲同工。

清代何焯《义门读书记》称“托辞宓妃以寄心文帝”,潘德舆、朱乾等附议,将“虽潜处于太阴,长寄心于君王”视为文本中的铁证。

观点漏洞:

1、兄弟二人虽同父同母,但是是互相看不惯的关系。曹丕后来虽继帝位,但是仍屡次迫害曹植,却碍于共同的母亲卞氏的保护下不敢出手,但是仍暗戳戳地毒杀曹彰、构陷罪名、监视囚禁等等,更是将曹植的封地改来改去。曹植惊恐的背后,面对哥哥的不信任和猜忌,心中必然失望和芥蒂高于效忠。

2、曹植的诗文也一向率直敢言,诗《赠白马王彪》斥曹丕爪牙为“鸱枭”“豺狼”。《求自试表》讽文帝“有君无臣”,若效忠何必隐晦至此?

3、二人的政治立场根本不同,曹植忠于汉室,曹丕称帝时,曹植、苏则听说曹丕废汉自立,都穿上丧服为汉朝悲哀哭泣。曹丕愤怒说道:“我顺应天命当了皇帝,却听说有人哭,为什么呢?”(《三国志·苏则传》)。二人在政治立场上根本对立,此事后曹丕更是对弟弟严加防范。

因而此观点表现了清代儒生对“忠君伦理”的附会,一定程度上忽视兄弟血仇,可以作为参考观点帮助我们探索文本解读可以拥有的多种维度。

3 嫌疑人C:汉献帝刘协

隐秘的忠臣?政治隐喻说!

可信度:⭐⭐

▲许昌博物馆汉献帝刘协雕像

▲许昌博物馆汉献帝刘协雕像

有学者提出新的观点,认为洛神寄寓的对象或是被曹丕废黜的汉献帝刘协。

曹植与刘协为郎舅之亲(妹为献帝皇后),二人同受曹丕迫害,政治立场一致。且曹植称刘协为“故汉皇帝”,赋中“君王”可能并非曹丕,而是对汉帝的婉称。而“人神道殊”暗指君臣身份鸿沟,与曹植《叙愁赋》勉励妹妹效忠汉室呼应。

观点漏洞:

仍处于待考状态,逻辑上有其合理性,它为我们提供了权力博弈的新视角,但缺乏直接文本证据。

4 终极Boss:曹植自己

完美女神是心灵避难所!

可信度:⭐⭐

此观点认为,赋作是曹植对亲情、爱情、理想三重失落的心理补偿。此时的曹植,好友丁仪被杀、发妻崔氏被赐死、妹妹曹节被迫嫁汉献帝、兄弟曹彰暴毙。

弗洛伊德理论认为,现实欲望受抑催生幻想,洛神作为“完美意象”替代性满足情感需求。而事实上,文本也不断在印证理想与曹植“恨人神之道殊”暗喻人生绝境,“凌波微步”的洛神象征可望不可即的理想。

▲河南卫视“2021端午奇妙游”《洛神水赋》剧照

这个想法贴合曹植黄初年间“囚徒”心态,体现了对于曹植而言,文学作为他的长处和凭借所具有的独特的治疗功能。洛神表示理想中的自己,而他终究离自己越来越远,人神殊途也体现着当时曹植消极的心境。

5 复合性观点:情感与政治的复合叙事

可信度:⭐⭐⭐⭐

综合诸说,“情感慰藉”与“政治隐喻”的复合解读最具说服力。洛神的形象也并不是一定要定位在具体的某个人物形象上,而是多种不如意因素所对应的反面——一个完美理想的综合体。

曹植的文字以神话叙事为表,借洛神形象宣泄半生积郁,如失亲之痛(“悼良会之永绝”),曹操和母亲卞氏的去世,让曹植的保护伞逐渐被撕裂。政治理想幻灭(“怨盛年之美当”)、始终不得志等等。而事实上,以政治寄托为里,以“曹植-神女”疏离暗喻曹植与理想君主的悲剧关系,呼应其“戮力上国”却“禽息鸟视”的愤懑。

这也体现了曹植的创作策略,曹植身处监视高压(黄初二年险被诛),唯有用隐晦神话包裹真实心迹,既避祸端,又抒块垒。

通过上述观点,我们也可以看出文本的多义性与文本接受史演变。就向《洛神赋》的阐释史一样,文本被创作出来后,对于文本的解读变成了读者期待视野的投射。

唐宋市民文化与传奇小说催生“感甄”艳闻,而清代专制语境又强化了关于“忠君”解读,现代的心理批评则更聚焦个体创伤......

▲洛神赋图卷中国国家博物馆文物

而《洛神赋》的核心旨归应是曹植在政治绝境中,借神女之恋书写对理想、亲情、权力的多重渴望。洛神既是情感载体,亦是政治符号,而唯有跳脱“具体人物”之争,方能触及赋文“忧生之嗟”的深邃本质。

▲河南卫视“2021端午奇妙游”《洛神水赋》剧照

《洛神赋》是一场极致唯美的爱情幻梦,也是一首政治失意的隐喻诗,更是一曲对理想追寻与生命永恒的哲学咏叹。它借助人神离合的古老母题,将曹植的个人悲剧升华为对普遍困境的观照——关于美、自由与理想的永恒渴望,及其在现实中必然遭遇的阻隔与怅惘。

04 结尾

整个天下的才情独占八斗的他,天下却未分得一寸。

《洛神赋》创作后的千百年间,太多的人纠结于“洛神”到底是谁,似乎成功之处仅在于曹植华丽却清新脱俗的文笔塑造了神仙姐姐“洛神”,或者是优美的语言本身,此赋一举为后世留下了众多成语:车殆马烦、明眸善睐、翩若惊鸿、婉若游龙、仪静体闲......而忽视了其背后体现的曹植的复杂心情和“洛神”的象征性。

那天他又在封地间周旋,从洛阳述职回来,浑浑噩噩,惆怅满怀,经过洛水,恍惚间看到洛神,她美丽优雅,见之忘俗,举起玉佩向他微笑示意。他提笔写下传颂千古的名句:

翩若惊鸿,婉若游龙,荣曜秋菊,华茂春松。髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪。

▲河南卫视“2021端午奇妙游”《洛神水赋》剧照

最奇妙的是,洛水之神只有曹植看到了,他身旁的车夫没有看到。而在众神之间,他也只被洛神深深吸引,尽管其中亦不乏婀娜多姿的仙女,娥皇女英、女娲均陈列其中。

洛神看重曹植,是感动他的人品,并把美玉送给他,而玉自古以来都是君子之德的象征。

失意困顿、身如飘萍、郁郁不得志的曹植,却在遇见洛神的那一瞬,常游走于亲人政治试探的他,终于被命运坚定地选择了。(完)

部分观点参考自:

[1]张瑗,《洛神赋》为“寄心文帝”说质疑[J],南京师大学报(社会科学版),1983(04)

[2]孙明君,《洛神赋》:幻觉体验与赴水隐喻[J],北京大学学报(哲学社会科学版).2018,55(03)

[3]李焕有,迷茫而困顿__挣扎而无望——曹植《洛神赋》再解读[J],郑州大学学报(哲学社会科学版).2009,42(04)

[4]张文勋,苦闷的象征——《洛神赋》新议[J],社会科学战线.1985(01)

[5]徐公持,曹植年谱考证[M],社会科学文献出版社,2016(11)