在今人眼中,《易》常被简化为求签问卜的算命工具。然而,当古人用“一画开天”来描绘《易》的发生时,就宣告了它的非凡。

在中国文化的幽深之处,盘旋着一组最神秘、也最难解的符号——《易》。

文化神秘难解,往往因岁月太过久远、信息湮灭难寻。苏美尔文明的六千载烟云,玛雅遗迹的四千年迷踪,都因其古远而笼罩着神秘。但若论年深岁久,这些古远文明也难望《易》之项背。

距今六千至八千年前,柳林溪遗址、桥头遗址、大汶口遗址都出现了爻或类似八卦的图案,其时间与伏羲作易的古老传说相吻合,将飘渺神话骤然拉回现实。

在今人眼中,《易》常被简化为求签问卜的算命工具。然而,当古人用“一画开天”来描绘《易》的发生时,就宣告了它的非凡。

作为五经之首、大道之源,《易》绝非肤浅的命理戏法。它,悄然塑造了中国人最底层的思维逻辑,勾勒了我们的世界观与宇宙图景。

《易》究竟是什么?《易》想要做什么?《易》有何影响?让我们循着这三个追问,踏入这片玄奥的符号世界。

(一)《易》是什么?

“易”字有两重涵义:一是“变易”,二是“简易”。这两点在《易》中都昭然若揭。

《易》的初衷,在于研究变易与变化。此言看似平常,置于中华文明的源头,却堪称石破天惊。

古希腊先哲泰勒斯,曾断言“水为万物本源”。以今日科学观来看,虽属谬误,却道出一个亘古未闻的洞见——世界是演化而来的。

远古时代的先民怎能想到,这天地万象非亘古如斯?巍峨高山,曾是亿万年前深海之渊;生老病死,日升月沉,世界演化,从不曾停驻片刻。

在文明发生以前,人类唯一依仗的智慧,便是累积的“经验”。如果世界静止不动,经验自然可靠。但人们一旦发现世界不断流变,经验的罗盘便开始剧烈摇晃——世界变化愈快,经验的效力愈低。

在这种变化的认知下,《易》破晓而出。它几乎是人类历史上第一次,不靠钻研过去获取经验,而是主动叩问莫测的未来、奋力解析这流转不歇的世界法则。

它的诞生,标志着中国先哲已然能以运动变化的目光穿透世界本质——这惊世的觉悟,比古希腊泰勒斯洞悉“变化”之理的年代,足足早了近五千年。

“易”字的第二重涵义是简易。

《易》初生之时,仅有两个至简的符号——阳爻(—)与阴爻(--)。正是这一刚一柔原始笔画,在无穷的推演与生发中,叠三爻为八卦,累六爻衍六十四卦。

于是,浩渺天象间的风雷激荡、雨雪纷扬,人世红尘中的桃夭柳绿、婚庆丧哀,乃至天地万物的生息轮回……竟都被凝练于一方小小的卦象之内。而支撑起这认知宇宙的基石,始终是那至简至朴的阴阳两爻。

▲八卦图(AI制图)

比如那象征天的乾卦(☰),仅由三笔阳爻(—)叠成,表示苍穹浑然一体;代表地的坤卦(☷),则由三道阴爻(--)构成,如水陆两分;再看喻示雷的震卦(☳),下面一阳(—)是大地,上面两阴(--)似阴云密布,正是雷霆破空的生动写照。这便是《易》“简易”之道的非凡伟力:以最基础的元素,描绘最广博的图景。

人类的文明大厦,奠基于抽象能力。

有谁曾目见过“人”的实体?世间来往的,无非是奔跑的稚童、沉思的老者、劳作的张三、休憩的李四……皆是具象的血肉之躯。而“人”之一字,却是凝练众生的概念剪影。正是凭借这种抽象思维的能力,知识得以层叠累积,文化方能穿越时空传递不息。

▲人潮涌动,但每个都是具体的“人”(图片来源:四川日报网)

《易》的出世,便是中国先民抽象思维能力的丰碑。那看似朴拙的阴阳爻线,实则是剥离万千具象、直指宇宙律动的符号。

即便到了今天,没有运动变化的眼光、缺乏抽象概括思维能力的人,又岂在少数?伏羲于混沌初开之际挥就的那开天一画,怎能不令人心神俱颤,叹为观止?

(二)《易》做什么?

既然《易》有“变易”与“简易”的两层意思,那么顺理成章的追问便是:《易》究竟是做什么的?

对今人而言,这或许不成问题。多数人或有摇签问卜的经历,于其眼中,《易》自然要用以占断吉凶、预知祸福。然而,我们此刻探寻的,是那发生之初——先民作《易》,所为者何?

文明纵使枝繁叶茂、姹紫嫣红,其深埋地下的种子,却往往同出一源——破生存之困局,解存在之迷思。《易》的萌发,也不外如此。先民生死攸关的最大迷惘,莫过于时空。

即便今天,能回答出何为时间、何为空间的人,恐怕也寥寥无几,更遑论古人。这两问不仅玄奥艰深,更于生存息息相关。这便是《易》应运而生的原因——追问时空。

对先民而言,一天时间可仰观日头,但更重要的是“年”。古人何时察觉年是循环周期,今已难考其肇始。但若无法确定一年的始终,播种与收获便失其依据,整个农业文明便无从发展。

▲春种秋收,是农业社会千古如一的作息(图片来源:新华社)

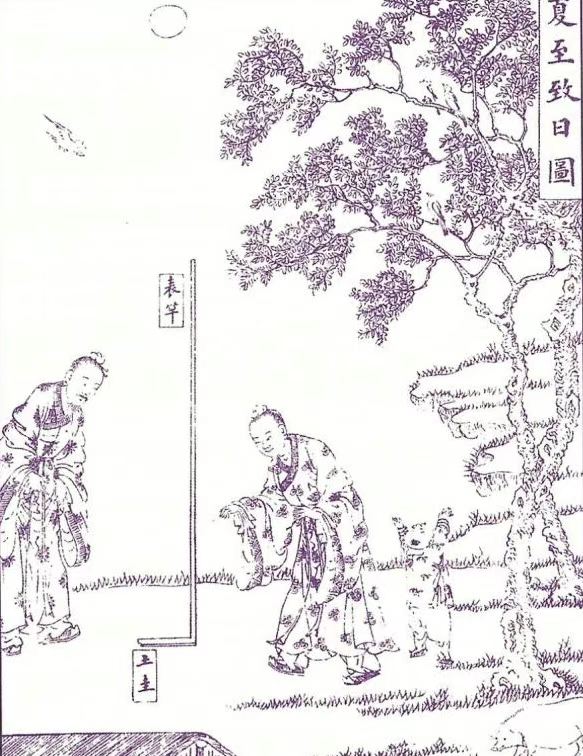

那么,古人如何标记“年”呢?山西襄汾陶寺遗址的出土实物,为我们揭晓了答案:古人垒土为台,立杆测影。观测一年间正午日影的长短变化,节气流转便昭然若揭。这测影之器,正是《易》中“卦”字的源头——左“圭”为垒土之台,右“卜”即测影之杆。

▲古人“立竿见影”(图片来源:中国科技新闻网)

比如《十二辟卦图》便是描绘一年周期:冬至对应复卦(䷗),五阴在上,一阳在下。此象昭示,虽严寒未极,但古人深知阴气已尽,阳气萌动。夏至为夬卦(䷪),一阴居上,五阳潜底。此象表明,虽酷暑未央,先民已明阳极转衰,阴气将生——太阳即将南移。

《易》不仅追问时间,同样指示空间。远古大地没有路标,人在茫茫旷野极易迷失。那时,天空就是导航罗盘。

伏羲的“先天八卦图”正是基于此:中国地处北半球,正午阳光最盛的方向是南方,所以南方对应乾卦(☰),象征天;正对着乾卦则是坤卦(☷),代表地(注:远古地图是上南下北)。东方离卦属火(☲),指太阳;西方坎卦为水(☵),是月亮。

到了“文王后天八卦图”,用途完全改变。南方是离卦(☲),代表烈日;北方换成了坎卦(☵),代表水(中原河南为中心,北边的水指黄河)。西方是兑卦(☱),象征沼泽湿地——恰好印证了中国西部多沼泽的地貌特点。东方则是震卦(☳),指向多雷雨的沿海地区,表达那里雷电频繁的景象。

可以说先天八卦是古人仰望星空的“天象导航图”,而后天八卦则进变成了指点山河的“地理标识图”。

▲文王后天八卦图(AI制图)

孔子曾喟然长叹:“作易者,岂有忧患乎?”一语道破《易》的诞生,正是中国先民在生存的荆棘丛中,面对天地迷惘与生命困顿,寻求破局方法。那一个个看似玄奥的卦爻符号,无不是我们的先祖在岁月里踉跄前行、叩问天地的刻痕。

(三)《易》有何影响?

《易》对中国文化的浸润至深,人们日用而不觉。

诚然,《易》有占卜之用(严格来说,用《易》推演应称“占筮”,而“占卜”特指以龟甲兽骨灼裂取兆,“卜”字本为骨裂的拟声词)。然而,若论《易》对中国文化的影响,则如汪洋大海,占卜只是海面跃动的浪花——它最为显眼,引人注目,却绝非那深不可测的海洋主体。

在信息匮乏的年代,人们难以凭逻辑推演未来,便借占卜以定决心、聚人心。毕竟,犹豫不决的代价,有时更甚于错误抉择——恰如刘伯承元帅所言:“五心不定,输个干净。”

然而社会演进,信息增多,用《易》占卜终难再为决策凭依。《孙子兵法·用间篇》就发出警示:“不可取于鬼神(求神问卜),不可象于事(类比推断),不可验于度(观星占天)”。

▲古人占卜(AI制图)

诚然,以《易》占卜窥探未来,已如昨日星辰;但它馈赠给中华民族的,是洞察万象的思维与应对变化的智慧——这才是真正支撑我们行稳致远的无垠大地。

《易》肇始之初的阴阳两爻,历经岁月沉淀,逐渐升华为阴阳两象的哲学概念,构建起中国文化独特的辩证思维体系,影响力几乎遍及每个角落。

世间万物皆可分阴阳。如山南朝阳为阳、山北背阴为阴,这很好理解。然中国大河多东流,人若站在南岸,则阳光只能映照后背,故水之北岸为阳,南岸反为阴。

中国诸多地名便是源于此:江阴位于长江之南;衡阳坐于衡山之南;洛阳则地处洛河之北。至于咸阳,其名更妙——地处北山之南(山阳),又居渭水之北(水阳),山水皆得阳位,故名“咸”阳(“咸”即“都”,如“老少咸宜”)。

推而广之,日月星辰、节气更替、时间流转、乃至中医中药,无不深深渗透着阴阳互动的核心观念。

▲位于长江南岸的江阴(图片来源:凤凰网)

在六十四卦中,倒数第二卦“既济”(䷾)代表完成,而最后一卦“未济”(䷿)却表示未完成,于是周而复始,循环不休——恰似月亏终将盈满,万物行至极处,必孕育反向转化的生机。其中蕴含的“物极必反、循环往复”之道,可谓古老东方对“否定之否定”辩证法的预演。

八千年黄土沉埋又翻起,伏羲氏于蒙昧中刻下的那一道爻痕,就是中华文明第一次认知世界的纪录。它承载着先民面对莽原星野的惶惑与勇毅,将生存的焦灼、时空的迷思,熔铸为阴阳流转的哲思,悄然奠定了中华文明最坚厚的基石。

今天我们看《易》,仿佛听见先祖于洪荒风尘中,叩问苍穹的回响——其声虽渺,其力万钧。(完)