唐贞观十四年,唐太宗将宗室之女文成公主远嫁吐蕃。而在随行乐师所携带的乐器中,有一面长鼓和一张古琴穿越了1300多年岁月保留至今。

唐贞观十四年(640年),吐蕃赞普松赞干布派遣使臣禄东赞到唐朝请求“和亲”。唐太宗出于维护边境稳定的需要,同意将宗室之女文成公主远嫁吐蕃。

为了向天下彰显“唐蕃之好”,唐太宗打造了一支阵容豪华的入藏使团,包括官方使团、僧侣、各领域技术人员等,其中还有来自中原的乐师。而在乐师所携带的乐器中,有一面长鼓和一张古琴穿越了1300多年漫长岁月,奇迹般地保留至今。它们到底是怎样的两件乐器呢?

▲布达拉宫壁画,文成公主进藏。(图片来源:道中华资料图)

(一)从初唐保留至今的木乐器

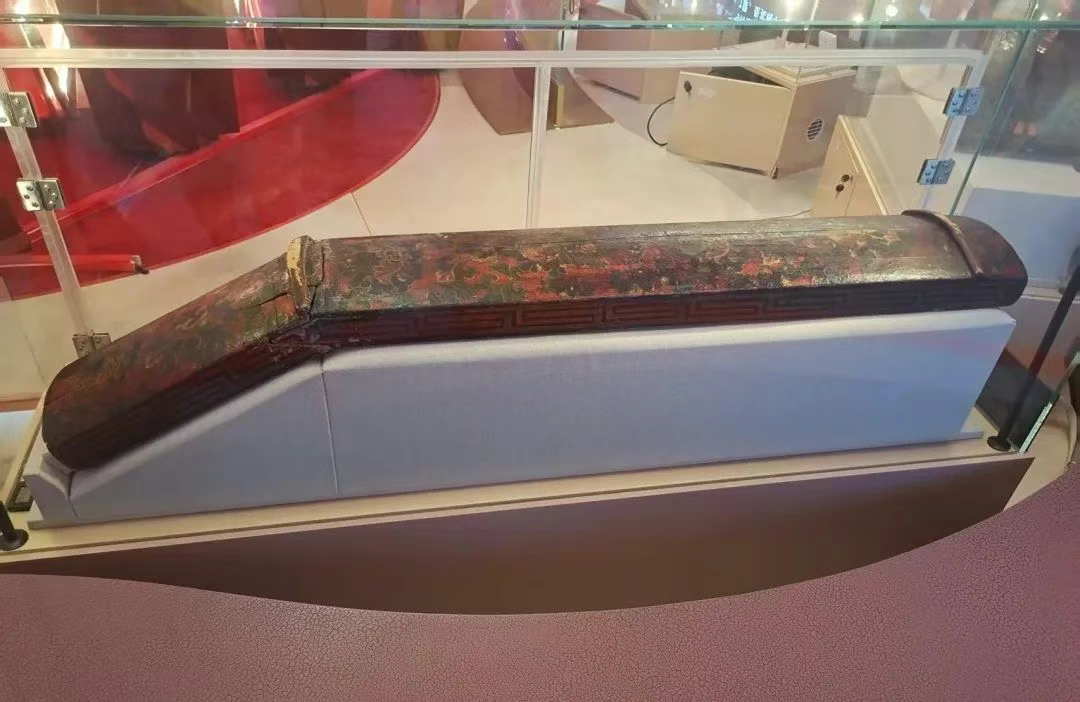

长鼓整体呈亚腰形,系有皮带,可挂于腰间,很像现今的安塞腰鼓,很可能就是安塞腰鼓的老祖宗。

虽然历经千年,长鼓仍色泽鲜艳。其表面髹饰的朱漆与黑漆构成了宝相牡丹花、云头纹和火焰纹,其中牡丹是唐人最喜爱的观赏型花卉,也是富贵的象征;云头纹代表着祥瑞、吉庆;火焰则体现了唐人演奏音乐时火热、欢快的气氛。

▲文成公主带到西藏的长鼓。在长鼓的两端拴有一条皮带,演奏者用皮带将长鼓系在腰间,一边舞动身体,一边用两手分别拍打两侧的鼓面咚咚作响。在长鼓中间最细窄处还系有麻绳,可将其悬挂在乐器架上。(图片来源:段胜祥摄)

现存的唐代腰鼓,与这面长鼓形制相同的还有泥质红陶鼓及黑釉、绿釉的瓷鼓,但它们都不是木制的,而且它们的鼓面均已损坏不见。

▲唐黑釉花斑腰鼓。(图片来源:郑州城外城陶瓷艺术博物馆官网)

而这件木质的蒙皮鼓却因其从未入土,易于腐朽的木胎与皮质鼓面均保存完好,且仅此一件,因而显得弥足珍贵。

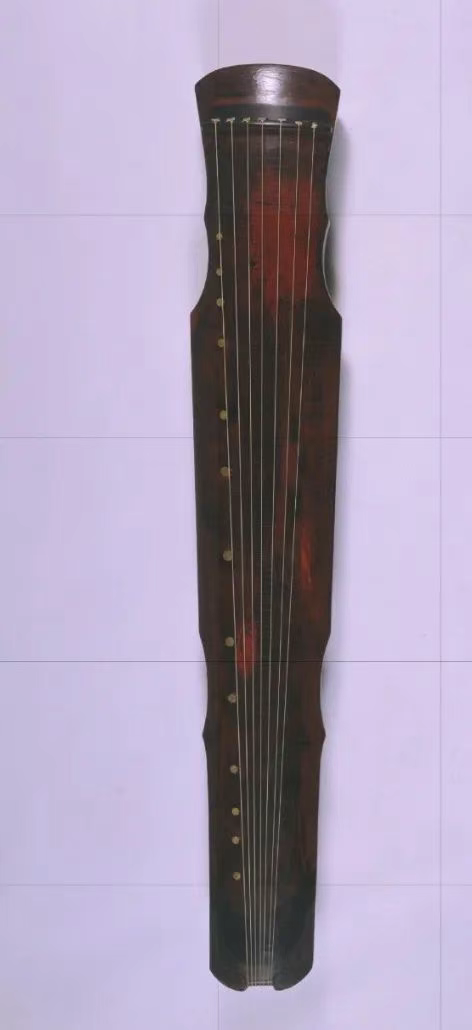

与长鼓相配的木琴,与我们平常所见的古琴不太一样,最突出的就是它的一端向斜下方形成一个大钝角,这个弯折处被称作磬折。

▲文成公主带到西藏的磬折式木琴。在磬折处一线形成一道隆起的凸棱,而在其水平面另一端也有一道与之平行的相同的凸棱,被称为“岳山”。两道岳山间原本架有多条琴弦,这也构成了唐代古琴的主体。(图片来源:段胜祥摄)

从表面看,大钝角的“磬折”斜面似乎是多余的,因为它不方便放置在几案上。但我们再仔细考证,会发现这种磬折式古琴也并非是孤例。

在内蒙古锡林郭勒、伊克昭盟及以东地区流行一种古老的民族弹拨乐器,名为雅托噶,俗名“蒙古筝”,大约起源于元代,为蒙古族各阶层广泛使用,在军事、礼宾、祭祀等诸多场合演奏。

▲唐黑釉花斑腰鼓。(图片来源:郑州城外城陶瓷艺术博物馆官网)

而这件木质的蒙皮鼓却因其从未入土,易于腐朽的木胎与皮质鼓面均保存完好,且仅此一件,因而显得弥足珍贵。

与长鼓相配的木琴,与我们平常所见的古琴不太一样,最突出的就是它的一端向斜下方形成一个大钝角,这个弯折处被称作磬折。

▲唐落霞式"彩凤鸣岐"七弦琴。(图片来源:浙江省博物馆)

现今存世的古琴数量并不多,其中收藏在内地年代最早的古琴是唐代制琴师雷威所作的“大圣遗音”琴、“九霄环佩”琴等。从这些古琴的龙池内有隶书腹款“至德丙申”判断,其制作时间为唐肃宗至德元年(756年),为中唐时期。

而文成公主带到吐蕃的长鼓、木琴却是初唐时期的,比前者还要早100余年,所以它们可能才是中国最早的传世木制乐器。

▲“大圣遗音”琴,在古琴的龙池内两侧有朱漆隶书腹款“至德丙申”4字。(图片来源:故宫博物院)

(二)千年流转,见证文成公主的传奇

如此珍稀奇异的长鼓、木琴,能被传世保留1300多年,而没有损坏和丢失,的确是一个不小的传奇。想必它们在这漫长的时光中,也经历了惊心动魄的时刻,见证了重大的历史事件。

文成公主入藏后,居住在松赞干布为她和尺尊公主在都城逻些(今拉萨)的红山上营建的红山宫里。松赞干布格外重视中原文化,在红山宫中设置专门的房间存放文成公主带来的中原典籍、佛像、各类工具等,其中必包括长鼓、木琴这两件乐器。

▲西藏布达拉宫,松赞干布修建的红山宫就是它的前身。(图片来源:布达拉宫官网)

红山宫是松赞干布处理政务和日常生活的主要场所,这两件木质乐器都被悉心呵护、妥善保管。

相传文成公主进藏后不久,思念故土,松赞干布便在逻些为她修建了小昭寺,里面供奉了文成公主从大唐带来的释迦牟尼十二岁等身像。

松赞干布去世后,文成公主从红山宫搬到小昭寺居住,并把红山宫中的大量生活用品也搬到这里,其中应该就有她喜爱的长鼓和木琴。毕竟,长鼓击响、木琴奏鸣,中原的乡音萦绕在耳,也能让思乡的文成公主得到心灵的慰藉。

文成公主的后半生一直居住在小昭寺,直至她晚年患上天花后病逝,这两件唐式乐器始终伴随着她。但她死后,乐器没有被随之埋葬,而是仍留在小昭寺供奉。

9世纪中叶,吐蕃王朝内部动荡,走向瓦解,西藏陷入分裂。可能就在此后,文成公主心爱的长鼓、木琴便从小昭寺移入大昭寺,继续被活佛、僧众供奉。

在每年藏历二月三十日的措曲色蚌节,大昭寺僧人都会将寺中供奉的数十件文成公主带来的古乐器拿到拉萨的街道上巡游展示。由于这些乐器长年不再演奏,且得到大昭寺僧人的呵护、保养,所以千余年来未曾被破坏。

▲大昭寺。(图片来源:蒙曼摄)

直至新中国成立后的1958年11月,北京民族文化宫征集少数民族文物,被珍藏在大昭寺千余年的文成公主的长鼓、木琴才被带到北京,成为民族文化宫的“镇馆之宝”。

(三)历经千百劫难,终获涅槃新生

曾收藏长鼓、木琴长达千年的小昭寺和大昭寺,在漫长的历史上也遭遇了多次破坏。然而文成公主的这两件乐器竟躲过了一系列劫难,奇迹般地保留下来,成为“唐蕃之好”的历史见证。

岁月如剑,古物弥珍。值此西藏自治区成立60周年之际,民族文化宫举办铸牢中华民族共同体意识文物古籍展,文成公主的长鼓、木琴被陈列在醒目位置。

它们穿越千年,不朽的肌理中仍镌刻着汉藏文化交融的印记。它们不仅是民族情谊的信物,更是中华文明和中华民族多元一体进程的见证。在新时代的征程中,继续传递着团结奋进的历史回响。(完)