“北”字为什么会有“失败”的意思,又是如何成为“东南西北”的方位词的?

“故兵有走者,有弛者,有陷者,有崩者,有乱者,有北者。凡此六者,非天地之灾将之过也。夫势均,以一击十,曰走。卒强吏弱,曰弛。吏强卒弱,曰陷。大吏怒而不服,遇敌怼而自战,将不知其能,曰崩。将弱不严,教道不明,吏卒无常,陈兵纵横,曰乱。将不能料敌,以少合众,以弱击强,兵无选锋,曰北。凡此六者,败之道也,将之至任,不可不察也。”

《孙子兵法》以六字总结“败之道”,既会谈怎么打胜仗,更会谈怎么不打败仗,“未虑胜,先虑败”,乃至如何能够不打仗,也就是“不战而屈人之兵”。“走”“弛”“陷”“崩”“乱”“北”六种必败的情况,过错都在将军身上。

“犹豫就会败北”一度成网络热梗。这句话出自电脑游戏《只狼:影逝二度》的最终boss之口。因为战斗难度极高,大量玩家反复失败,自然对这句台词印象深刻。网友们跟风,又有“犹豫就会败北,果断就会白给”“犹豫就会败北,爱我永不后悔”等二创广泛传播。“败北”成梗,由此也引发热议:为什么是败北,而不是败东、败西、败南?

败北的北不是方位词,意思同败。《孙子兵法》里不止一处提到“北”。孙子谈用兵之法,“高陵勿向,背丘勿逆,佯北勿从,锐卒勿攻,饵兵勿食,归师勿遏,围师遗阙,穷寇勿迫”。佯北就是诈败。《西游记》中猪八戒最得此中要领,打妖精总要来个“诈败佯输”。

“北”字为什么会有“失败”的意思,又是如何成为“东南西北”的方位词的?

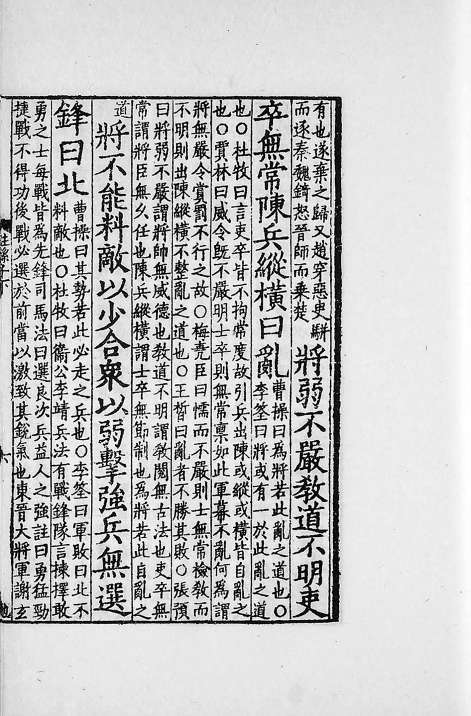

▲1961年中华书局上海编辑所影印(天禄琳琅旧藏)宋本并附郭化若撰《孙子今译》。

“北”“背”是一家

“北”字象形,本字是“背”。

“北”的甲骨文字形,即两个人一个向左,另一个向右,背向而坐的样子,简单说“北”表示背靠背。金文以后的字形基本上一脉相承。

据《说文解字》,“背,脊也。从肉北声”,“北”字充当了“背”字的声符。王力先生认为它们二者从字音角度来看是叠韵关系。“北”字指脊背,如《睡虎地秦墓竹简》:“某头左角刃痏(wěi)一所,北二所。”意思是说,某人的头部左角有刀伤一处,脊背有刀伤两处。

在“背”产生前,“脊背”义均由“北”字承担,篆文在“北”字的基础上加入了“月”(即“肉”字旁),从而衍生出后起字“背”。

古代一般以朝南为正向,那么,背对着的就是北方,因此,就用“北”来表示跟“南”相对的方位。当“北”主要用于表示方位以后,“背”字出现以后,“脊背”的意思逐渐由“背”字来承担。

清代段玉裁在注释《说文解字》时,进一步解释“北”字,指出“军奔曰北”,即军队败逃称为“北”。“北”既然有“脊背”“背离”的意思,当双方交战时,战败一方的士兵会掉头朝着背离战场的方向溃逃,因此“北”字引申为“败逃”,就很好理解了。

《战国策》记载,齐国大将田单攻打燕国聊城,屡攻不克,谋士鲁仲连写信劝降守将说:“食人炊骨,士无反北之心,是孙膑、吴起之兵也。”聊城缺乏粮食乃至人向食,没有柴烧,烧人的骨头,却没有出现“反北”的士卒,因此鲁仲连称赞守将带兵如孙膑、吴起。“反北”一词,既可以理解为背叛,也可以说是叛逃。

“乖”的本义是不乖

《说文解字》又以“乖”字释北:“北,乖也,从二人相背也。”

有意思的是,“乖”的本义是不乖,是“背离、违背”的意思。如晋人郭璞在《皇孙生请布泽疏》一文中载:“故水至清则无鱼,政至察则众乖,此自然之势也。”

“北”字作败逃解,在先秦典籍中屡见不鲜,如《左传·桓九年》中说“以战而北”。《荀子·议兵》中说“遇敌处战必北”,唐代杨倞注释此句认为:“北者,乖背之名,故以败走为北也。”

据《辞源》解释,“北”字第一义项注为“败,败逃”。值得注意的是,“北”字的含义有二:不仅是“败”,而且要“逃”,是溃不成军的失败。

“败”强调“失败”的结果,而“北”强调的是结果。战败后没有溃逃,也就不能说是“北”。《战国策》中说“燕兵独追北,入至临淄”,汉代贾谊在《过秦论》中说“追亡逐北,伏尸百万”,“追北”“逐北”都是追击逃跑的敌人。

春秋时鲁国有将军曹沫,跟随鲁庄公打仗,屡战屡败。曹沫向鲁庄公请罪,鲁庄公却以“齐鲁强弱悬殊,非战之罪”为由,并不怪罪曹沫。据《韩非子》中,“鲁人从君战,三战三北”。这位鲁人就是曹沫,孔子问曹沫,为什么总打败仗还当逃兵,曹沫回答说:“吾有老父,身死莫之养也。”孔子于是把曹沫当做孝子的榜样。

秦汉以后,“败”与“北”连用,“败北”逐渐成为一个常用的双音词。败北一词始见于《史记》,项羽自夸:“吾起兵至今八岁矣,身七十余战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下。”

“败北”说法还很多

在《三国志》中,谋士郭嘉评说项羽,“昔项籍七十余战,未尝败北,一朝失势而身死国亡者,恃勇无谋故也”。在垓下之围前,项羽不是没打过败仗,只是没有被打得溃败。

“败北”一词中“逃亡”的含义易被人忽略。蔡东藩著《历朝通俗演义》,写明代郑和下西洋,在爪哇和海盗陈祖义大战:“祖义也出来抵敌,究竟乌合之众,不敌上国之兵,战不多时,败北而逃。”加上“而逃”实属赘语。

《史记》《汉书》中,还出现了“北败”用法,北应是北方的意思:

“十年,楚庄王服郑,北败晋兵於河上。当是之时,楚霸,为会盟合诸侯。”(《史记》)

“郑伯肉袒谢罪;北败晋师于邲,流血色水。”(《汉书》)

作为并列结构,与北并列表示失败的,还有其他用词。如:

罢北。《吕氏春秋》:“士民孝,则耕芸疾,守战固,不罢北。”

奔北。曹植《求自试表》:“故奔北败军之将用,秦、鲁以成其功。”

折(shé)北。《史记》:“汉王将数十万之众,距巩、雒,阻山河之险,一日数战,无尺寸之功,折北不救。”

“折”有“亏损、挫败”之义。又有“折衄(nǜ)”一词。衄的本义是流鼻血,引申为挫败。元代王幼学《纲目集览》释:“败北曰衄。”三国时陈琳为袁绍写《讨曹檄文》中数落曹操在讨伐董卓之时:“至乃愚佻短略,轻进易退,伤夷折衄,数丧师徒。”

再说“败”字。“败”的本义是毁坏,后来引申出“失败”义,这也是使用频率最高的义项,如《孙子兵法》中说“不知彼,不知己,每战必败”“故善战者,立于不败之地”。

“贼”不是偷东西的人

《说文解字》中释“败”字:“毀也。从攴贝。败贼皆从贝,会意”。大意是,“败”的本义是毁坏,是会意字,从“攴、贝”,“败”字和“贼”字都采用“贝”作偏旁。

《说文解字》说法不确。“败”字的甲骨文字形,有两种不同的构成:一是“从鼎从攴”,一是“从贝从攴”。在金文里,“败”字左边是“鼎”,右边是手,像一个人拿棍子在敲打“鼎”,故有“毁坏、破坏”之意。在“败”字的字体演变过程中,“鼎”字变成了两个“贝”字,小篆的字形最终定型为“贝”。

《左传·僖公十五年》载:“涉河,侯车败。”这里指的是战车毁坏了。古代打仗用兵车,兵车被毁,以示战争失败,于是“败”字出现了“战败、失败”的意思。

据朱英贵《一败涂地有物有则——释“败”与“则”》一文考证,“贼”字不“从贝”,而“从戈从则”,是会意字,“则”亦表声,“则”字可以引申为法律制度的意思,例如《尔雅》释:“则,法也;则,常也。”。“贼”是手持兵器作乱的人,故其从“则”不从“贝”。

古代的贼指的不是小偷。现在人们通常以为“贼”字是由左半边的“贝”(表钱财)和右半边的“戎”(表兵器)构成的,于是认为“贼”字的字义就是手持凶器夺人钱财。古时谋人钱财的人称为“盗”,而什么是“贼”?“贼”是手持兵器破坏法度的人,窃物者为“盗”,窃国者为“贼”。《国语·鲁语上》载:“毁则者为贼,掩贼者为臧(zāng,窝藏贼的人或袒护贼的人称作‘臧’)。”

“败”是朝北跑?

汉语史中表示“失败”义的常用词,主要有“败”“负”“输”。

“败”主要见于上古和中古汉语,“负”出现于春秋末期,但使用数量及范围十分有限,并未影响“败”的主导地位。“败”与“胜”相对,主要用于军事,指军队溃败。当指行动未能达到预期目的,与“成”相对。

“负”字首见于《孙子兵法》。“负”的本义是背负,其“失败”义是由“受贷不偿”(《说文解字》)的“亏欠、不足”义引申而来的,多用于军事方面。先秦西汉时期常见的文献用例不多,如《孙子兵法》:“士卒孰练,赏罚孰明,吾以此知胜负矣。”

“输”表示“失败”,首见于魏晋南北朝,直到宋元明时期才渐渐增多,随后迅速发展,至清朝中后期,基本替换了“败”“负”二字,成为汉语中表“失败”义的最常见用词。

“北”字用来表示“失败”,除了由“北”的本字“背”而来,还有一种说法,即北代表阴,与人们喜“阳”恶“阴”有关。语言学家唐兰先生认为,北由二人相背,引申有一人体之背、方向之北二义。

古代建屋多南向,南方为前,北方为后,人面南而背北,“北”字成为方位词就是这个原因。南向阳,北背阴,如《论衡》载:“北方,阴也”,《白虎通》载:“北方者,阴气在黄泉之下”,在古人的心目中,北方意味着寒冷、缺少生气,让人心生恐惧。在此基础上,“北”就引申出“忧伤、忧惧”,甚至直接标志着失败。因此,《后汉书·臧宫传》即称:“人喜阳而恶阴,北方,幽阴之地,故军败者谓之北。”清代《古今图书集成·字学典》持相同观点:“败北,北方幽隐之地。故军败者,曰北。”

“北面”也有骨气

“东南西北”四字均各有本义。按《说文解字》的释义:

东,“动也,从木”。古人认为,太阳是从东方的神木中升起的。

西,“鸟在巢上,象形。日在西方而鸟栖,古文因以为东西之西。”西是栖息的初文,太阳下山后鸟栖息回巢,从而引申为西方。

南,“木至南方而又枝任也”,清代段玉裁进一步注释说,“任”字通养,南方之南得名于任,有生养万物的意思。

东南西北,为何只说败北?与此相联系,还有一个常见问题,为什么没有北瓜?古时有北瓜之说,是南瓜的别称。如《医林纂要》载:“南瓜,甘酸温。种自南蕃,故名。又曰蕃瓜,或讹北瓜。”民国江西《弋阳县志》载:“南瓜,本名倭瓜,亦呼北瓜。”

古代典籍中,“北面”一词表示“面朝北”,跟现在所说表方位的“北面”不一样。臣拜君,卑幼拜尊长,都是面北行礼,因此,“北面”在古代主要有两层含义。一是表示臣服于人。如《史记·田单列传》:“王蠋,布衣也,义不北面于燕,况在位食禄者乎!”“北面于燕”意思是向燕国称臣。二是表行弟子敬师之礼。如《汉书·于定国传》:“定国乃迎师学《春秋》,身执经,北面备弟子礼。”于定国迎接老师,受学《春秋》,亲自拿着经书,面向北行弟子之礼。

《孙子兵法》中说:“投之无所往,死且不北。死焉不得,士人尽力”,这是谈提振士气,死且不北的意思是死战不退。不过《三国演义》里另有一种“死且北”的骨气。袁绍谋士审配被俘,对着行刑者说:“吾主在北,不可使我面南而死!”乃向北跪,引颈就刃。(完)

作者/五柳七