中国早期文明对于老年人的关怀与重视,离不开高度发达的农业社会和成熟的政治组织。

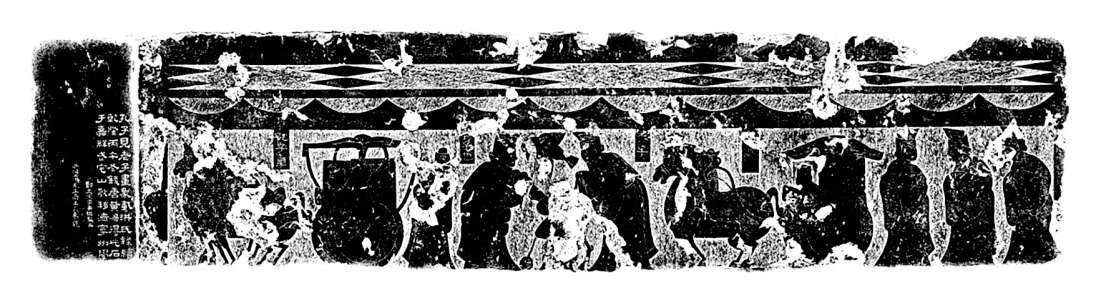

▲《孔子见老子》画像砖拓片

一个社会如何对待老年人,是考察其文明程度和价值理念的重要标准。两千年前,司马迁在《史记·匈奴列传》中注意到当时周边的游牧社会存在着“贵壮健,贱老弱”的风俗。匈奴部族将有限的食物优先供给壮年劳动力,而老年人则依靠捡食剩饭为生。这与中原地区长期以来“敬老”的传统形成了鲜明的对比。这种现象正是由游牧社会的生产能力,以及“逐水草而居”的生活方式等共同因素造成的。法国学者波伏瓦在《老年》一书考察了世界各地古代社会中普遍存在着弃老侮老的现象,转而认为中国文明是“唯一的例外”。

中国早期文明对于老年人的关怀与重视,离不开高度发达的农业社会和成熟的政治组织。在中国最早的历史典籍《尚书》之中,将主动学习老年人的经验智慧视为国家长治久安的重要保障。《盘庚》篇中,商王告诫臣民要善待老者“无侮老成人”。《微子》篇将殷商衰败归咎为纣王不听年长德高者的忠言,而《洪范》《康诰》从另一面突出了周初统治者重视商族长老的教诲。《无逸》篇中,周公总结前代政治经验,即不可欺侮独居的孤寡老人,直到春秋时代的《秦誓》篇,也是战败后的秦穆公痛悔没有与“黄发”老者共谋军国大事。此类文献颇能反映在儒家思想出现之前,三代礼乐思想对于老年问题的关切。

春秋晚期的大思想家老子,或称老聃,为什么会以“老”命名?后世的解释很多,但都离不开他本人的高寿年长。孔子就曾问礼于老子,《史记》中对于这一重大事件分别记述在《孔子世家》和《老子韩非列传》,两处记载略有不同。《孔子世家》中老子告诫孔子保全自身的道理,《老子韩非列传》则讲不要拘泥于古人,去除“骄气与多欲,态色与淫志”,并附有孔子的赞叹。后人常常因为两处言语的差异,对于《史记》的真实性产生疑问。实际上,司马迁面对着不同来源的资料,正是采用这种处理方式保留下珍贵的上古文献。“孔子见老子”是汉代画像石的常见题材,目前已发现的就多达三十余幅。老子的形象手持鸠杖,对应着老年人的身份;旁边孔子躬身手中执鸟,正是以“贽礼”拜访长者。画面中还会有童子项橐手牵鸠车,整个画面正是古人“尊老爱幼”观念的图像化体现。

敬老爱老之心,来源于人们幼时对父母的自然亲爱,这就是孟子所谓“亲亲,仁也”。西周时期的“仁”以爱亲为本义,而将这份爱亲之心推及到他人身上,即“老吾老,以及人之老”,也是中国思想史上的一大推进。“仁”这一中国哲学的核心概念,就与孝敬老人有着如此自然紧密的联系。

我们考察古代社会的养老问题,还可以从大一统时代的汉朝入手。随着当时政治稳定,民生发展,养老敬老的观念在社会中得到了进一步的推广,并在行政制度方面得以落实践行。

里是古代居民最基层的单位,汉代的一里多则百余户,少则十余户。汉代的“敬老里”就是当时最为常见的一种里名。在出土简牍中,我们能够发现,无论是在当时京师地区的茂陵、中原地区的河内郡野王县,还是在西北地区的张掖郡觻得县、氐池县及酒泉郡绥弥县,都能找到“敬老里”。汉代多以“敬老”作为里名,称谓背后则大有深意。《论语·为政》记述子游问孝,孔子曰:“今之孝者,是谓能养。至于犬马皆能有养;不敬,何以别乎?”原来,“敬老”是指在保障老人物质生活的基础上,提出了精神层面更高的要求。除此之外,学者还陆续考证汉代长安里名,如“孝里”“谒老里”等名称都彰显了当时尊敬老人的社会风气。

汉代社会对于老年人的重视不仅在于道德提倡,还有着一套完整的行政制度。乡里的户籍要求统计老年居民并上报给郡县。在县这一级,我们能看到青岛土山屯汉墓《堂邑元寿二年要具簿》木牍记载,哀帝元寿二年(公元前1年)堂邑县就有“高年二百廿八人”。

县一级的户籍数据还要上报到郡。尹湾汉墓《集簿》中汇总了西汉后期东海郡的高龄人口数,一郡之中七十岁以上接受赐杖者有2823人,八十岁以上的有33871人,九十岁以上的有11670人。何谓“赐杖”?在武威磨咀子汉墓发现的10枚木简就记载了赐王杖的相关诏令,被称为“王杖十简”。原来在汉代社会,七十岁以上接受赐杖的老人地位可以比肩高级官吏,不能被肆意辱骂,还有一系列如经济、交通方面的特权。

老者“非帛不暖,非肉不饱”,史书中多次记载汉代皇帝赏赐老年人布帛米肉。不仅有临时性的赏赐,还有制度性的规定。汉文帝在诏令中明确八十岁以上老人“赐米人月一石,肉二十斤,酒五斗”。在《悬泉汉简(壹)》中的一枚西汉养老简,就记载了西北地区某县有46位高年老人领取了官府的粟米,还有14人免除了家庭子孙的算赋徭役。出土简牍中,偏远郡县的行政记录可以与传世史书中皇帝的诏书相互对照,反映出养老政策在汉代数百年间细节上虽有调整,但总体上得到了贯彻执行。

古人早就注意到在冬季老人怕冷,身体机能面临着更大的风险。因此,对于九十岁以上的老人,在汉代除了赐帛二匹,还要赐絮三斤。当时棉花尚未普及,用所赐之絮填充在老人衣服内御寒,更体现关怀和温情。原本传统的农历九月初九,有着登高长寿的美好寓意,却没有与老年人完全绑定。现代社会将九月初九定为“老年节”,不仅在文化传统中注入了新的时代因素,我想还有另一点现实考量。此时秋末冬初,天气转冷,提醒着我们要关爱老年人的生活实际。今年,中国北方气温较往年更低,我们不妨从保暖等具体问题入手,关爱身边的老人。

在《论语·公冶长》中,弟子子路曾问及孔子的个人志向,孔子开口即道“老者安之”。在日新月异的社会变迁之下,让老年人获得物质与心灵的安顿满足,是我们社会中每一人的责任,也是中国文化的民胞物与、万物一体的终极关切。(完)

作者/北京晚报